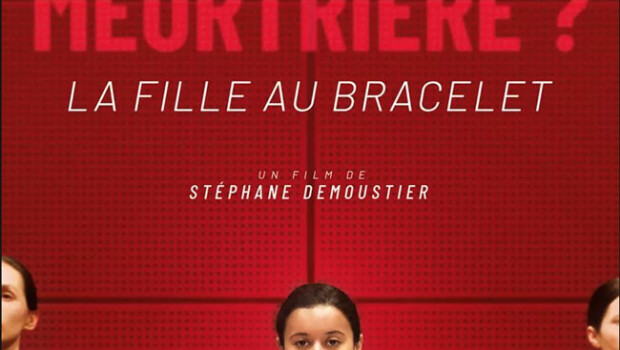

Entretien – Stéphane Demoustier pour La Fille au bracelet

Avec La Fille au bracelet, Stéphane Demoustier signe son troisième long métrage. Le premier, Terre battue était très autobiographique quant à son cadre, qui racontait l’histoire d’un enfant champion de tennis, sur qui la pression paternelle devenait insupportable. Le second, Allons enfants ressemblait davantage à un exercice de style, confiné dans le Parc des Buttes-Chaumont où deux jeunes enfants, ceux de Stéphane dans le civil, échappaient à la surveillance des adultes. De là à conclure que la relation entre parents et enfants et la responsabilité des premiers vis-à-vis des seconds est au cœur de ses préoccupations, il n’y a qu’un pas. Que nous franchissons…

Les films qui font leur nid dans les tribunaux constituent un genre qui se porte plutôt bien. Il faut dire que les procès ont bien des qualités dès lors qu’il s’agit de tâter le pouls d’une société ou d’explorer les moindres recoins de l’âme humaine. Ils procèdent en outre d’un rituel porté par une certaine théâtralité. Et si le cinéma ne se pose pas systématiquement la question du vrai, ou même du vraisemblable, il serait dommage de renoncer à certaines ficelles dramatiques qui sont pourtant absentes des tribunaux dans la vraie vie. Ce qui n’est pas le cas ici… Au contraire, quitte à paraître parfois un peu sec, Stéphane Demoustier a veillé à ce que le moindre détail de son film soit scruté à la lumière du réel. Il a beaucoup fréquenté les procès d’assises pendant la préparation du film et a veillé à tourner dans un véritable tribunal, dont la froideur tranche d’avec les boiseries qui sentent bon la cire au cœur de la plupart des autres films. Et à confier le rôle du président de la cour à un avocat, Pascal-Pierre Garbarini, parfaitement rôdé aux us et coutumes du lieu, qu’il a invité à intervenir à la moindre fausse note. La Fille au bracelet évoque à plus d’une reprise La Vérité, le film qui a réuni un grand maître du 7e Art, Henri-Georges Clouzot et une authentique bête de scène, Brigitte Bardot, sans doute dans son plus beau rôle. Melissa Guers n’a évidemment pas l’aura ou la sensualité de l’interprète de Et Dieu créa la femme, et Stéphane Demoustier tourne le dos à une certaine dramatisation voulue par le signataire du Corbeau. Mais les deux films ont quand même en commun de nous émouvoir, même si c’est par des voies différentes, et surtout de proposer à travers le procès d’une jeune femme celui de toute une génération. Si Lise est sur le banc des accusés, c’est parce qu’elle est suspectée de meurtre, mais il n’est pas certain que la balance ne penchera pas d’un côté ou de l’autre parce que sa liberté, sa sexualité précoce et pour le moins brouillonne, son incapacité ou son manque de désir à s’expliquer peuvent être ressentis par les jurés comme une provocation. Au moment des délibérations, le risque est grand, on l’aura compris, de quitter les rivages du droit pour visiter ceux de la morale. Le choc des générations est en tout cas frontal. La génération numérique, qui ne quitte pas ses écouteurs et reste rivée sur l’écran de son smartphone, communicant avec l’extérieur par des voies parfois inattendues, peut sembler à certains comme une horde d’envahisseurs venus d’une autre planète.

Ce qui désarçonne le spectateur, avant de le séduire, c’est la nudité du décor, l’absence de dramaturgie ostentatoire. À l’image de l’avocate générale, interprétée par la sœur du metteur en scène, Anaïs Demoustier, qui, à l’inverse de ses rôles habituels, plus mutins, incarne une jeune magistrate sans affect apparent, au ton presque monocorde. Pas d’effets de manche dans le prétoire, pas d’effets de manches non plus dans le film, qui se garde comme de la peste de tout retournement de la dernière minute. Ce qui brille si l’on ose dire dans le film c’est paradoxalement l’opacité de celle qui est sur la sellette. Rappelons-nous que nous avons les yeux de ses parents et qu’il ne nous suffit pas de chercher à comprendre pour trouver la solution. Nous retrouvons ainsi des accents du sublime We need to talk about Kevin, de Lynne Ramsay, où des parents ne comprennent pas comment leur gamin est devenu un psychopathe sanguinaire, ou plus près de nous Jeune & jolie, de François Ozon, dont le personnage principal était une adolescente qui se prostituait, ni l’argent ni même le plaisir ne justifiant sa conduite. Lise rejoint ses aînés en restant extérieure à ce qui lui arrive, on a le sentiment qu’au fond tout cela n’a pas vraiment d’importance. D’aucuns pourrait le prendre pour un aveu.

Mais la nudité, la sobriété très bressonienne du film n’est pas le fruit du hasard, c’est même l’un des axes du projet, le réalisateur ayant en ligne de mire Procès de Jeanne d’Arc, de Bresson, qu’il tient pour être l’un des plus beaux films qui soient. Parce que l’histoire du monde se lit sur un visage. Un visage que l’on scrute pour en comprendre la vérité, en révéler le mystère, tout en sachant que l’on n’y parviendra pas.

Votre premier film, Terre battue, racontait les affres d’un adolescent que son père poussait à devenir champion de tennis. C’était visiblement autobiographique…

Votre premier film, Terre battue, racontait les affres d’un adolescent que son père poussait à devenir champion de tennis. C’était visiblement autobiographique…

Stéphane Demoustier : Le film ne raconte pas mon histoire, mais le cadre dans lequel il se déroule était le mien… J’étais parmi les meilleurs joueurs de tennis français quand j’étais tout jeune, et même champion de la ligue des Flandres. À douze ans j’étais classé troisième. Un an plus tard, j’ai tout arrêté… Ce que vit le gamin de Terre battue est très proche de ce que je vivais à l’époque. Quand on joue au tennis tous les jours, on a une enfance qui n’est pas celle des autres. Cette parenthèse a duré quatre ans, entre mes 8 et mes 12 ans. Ces années furent fondamentales pour moi : l’exigence était extrême, qui conduit à éprouver une intensité qui n’est pas raisonnable. Mais on s’y habitue, et cette intensité a fini par me manquer. Je l’ai retrouvée en faisant des films.

Votre désir du cinéma est-il ancien ?

S. D. : Non, il est tardif. J’étais cinéphile avant de vouloir faire des films. Je suis arrivé à Paris à l’âge de 18 ans pour étudier. C’est avec le ciné-club d’HEC que j’ai pu voir plein de films, puis aller à Cannes, écumer les salles parisiennes… J’ai rattrapé toutes les lacunes de ma culture cinématographique à grand renforts de rétrospectives. Le film fondateur dans mon parcours, c’est L’Humanité, de Bruno Dumont, que j’ai vu à Cannes quand j’étais à HEC. Il a changé mon rapport au cinéma parce qu’il est extrêmement âpre. Je ne peux pas dire que c’est un film que j’ai aimé, j’en garde un souvenir douloureux, mais j’ai constaté après l’avoir vu, à quel point il me poursuivait. Je n’avais pas envie de travailler dans le cinéma ni de faire des films. Je suis devenu veilleur de nuit pour pouvoir lire et regarder des films, et à un moment donné je me suis dit qu’il était possible de travailler dans le cinéma.

La vocation d’Anaïs, votre petite sœur, est-elle parallèle ?

S. D. : Ma sœur a dix ans de moins que moi. Nous avons eu une interaction dans les deux sens. Je lui ai montré des films, elle a eu envie de jouer les mêmes rôles, et quand elle s’est mise à jouer, à travailler et à en vivre, je me suis dit qu’il était possible pour moi d’y trouver une place. J’ai commencé par faire de la production, et puis l’appétit venant en mangeant, je me suis mis à réaliser, à être autoproduit et enfin financé.

La Fille au bracelet est votre troisième film. Le deuxième, Allons enfants, s’apparente à un exercice de style. On a le sentiment que vous faites du cinéma et que le format est une question secondaire.

La Fille au bracelet est votre troisième film. Le deuxième, Allons enfants, s’apparente à un exercice de style. On a le sentiment que vous faites du cinéma et que le format est une question secondaire.

S. D. : Mon luxe est de pouvoir faire les films que je veux. J’éprouve une certaine liberté. Avec La Fille au bracelet je n’étais contraint en rien. Allons enfants, je ne pouvais le faire qu’hors des clous, parce que j’avais trop d’incertitudes. J’ai commencé le film sans savoir si j’irais jusqu’au bout. Comme je tournais avec des enfants de trois ans et demi, je ne savais pas où ça allait me mener. J’avais besoin, après Terre battue, de faire un film totalement libre : avec Allons enfants, je tourne hors de tout schéma économique, aucun partenaire n’a mis de l’argent, par exemple. Quand j’ai tourné Terre battue j’ai eu tendance, à appliquer le scénario. J’avais écrit un scénario qui se tenait, qui était plutôt bon, mais je pense que j’ai été insuffisamment créatif, insuffisamment mobile sur le tournage. C’est une erreur de jeune cinéaste. Je voulais vraiment, après Terre battue, faire un film où je ne cesse jamais d’inventer, de créer. J’étais avec des enfants qui me proposaient tout le temps une matière que je ne connaissais pas. Tous les jours il fallait inventer, c’était passionnant.

La Fille au bracelet est quant à lui de nouveau très écrit, mais j’ai gardé en mémoire que si on n’invente pas au tournage, on est mort. Cette invention se fait à l’intérieur de chaque scène, c’est l’art de savoir observer, de savoir rester mobile, et pour ça il faut être disponible.

Dans la relation avec les comédiens, qu’est-ce que cela signifie ?

S. D. : C’est valable par rapport aux comédiens et par rapport au texte, tout va ensemble. Être en phase avec les comédiens signifie savoir les écouter, ils sont souvent les mieux placés pour faire part de certaines choses, je vais donc toujours écouter leurs suggestions. Dans La Fille au bracelet, je n’ai jamais trouvé comment diriger Paul Aïssaoui-Cuvelier, qui joue le petit frère. Du premier au dernier jour cet enfant est resté un mystère pour moi, je n’ai jamais réussi à avoir une porte d’entrée, quelque chose qui me permette de l’atteindre… J’ai passé mon temps à subir les choses ou à essayer de les rattraper. Ce n’est pas un regret parce que ça n’a jamais été un problème : j’ai adapté ma façon de faire. Si je m’étais figé, je serais allé dans le mur.

C’est un problème qui ne s’est pas posé avec le gamin de Terre battue ?

S. D. : Ça ne s’est pas posé avec le gamin de Terre battue. J’avais avec lui un rapport presque d’identification réciproque : je me suis reconnu en lui et inversement. Il y avait un truc quasi fusionnel, merveilleux. Je savais, avec cet enfant, ce qui pouvait lui parler, je savais ce qui se passait en lui.

Mélissa Guers, la comédienne qui incarne la fille au bracelet est une nouvelle venue…

S. D. : Oui, c’est une nouvelle venue, et nous sommes très différents. Mais en échangeant très peu, je pense que nous nous comprenions mutuellement. En tout cas, j’ai l’impression qu’en la choisissant, j’avais fait le plus dur. C’est une actrice née, au jeu inné, elle a rendu le tournage facile alors que c’était l’enjeu principal.

Ce qui est étonnant c’est effectivement qu’elle traduit parfaitement l’opacité qu’on devine être nécessaire dans le personnage. Cette opacité est vertigineuse, elle est faite de silences, de malentendus, de regards qu’on a du mal à interpréter…

S. D. : C’est tout un travail. Ce que tout le monde fait, moi le premier, pendant les castings, c’est de remplir le silence. Elle était capable d’imposer spontanément des silences, des silences qui étaient habités, elle avait ça en elle. Elle a quelque chose d’opaque, et je trouvais qu’elle créait du mystère.

On ne comprend pas ce qui se passe dans la tête de nos enfants, et c’est tout le sujet du film…

S. D. : En effet. Ce film est le portrait d’une adolescente, à un âge totalement inaccessible, c’est le continent étranger absolu. La question est donc de savoir si nous connaissons nos enfants et à l’évidence, non, nous ne les connaissons pas. La jeune fille est à un âge où les êtres sont souvent impénétrables, et une des manières d’être impénétrable c’est de se murer dans le silence. Son comportement nous déroute. Pour moi, ce film c’est le portrait de cette jeune fille, mais vu par ceux qui l’entourent, particulièrement ses parents. C’est une génération qui essaye de comprendre celle d’après, sans pour autant la juger. En fait, je ne veux pas que le film juge, c’est avant tout la société qui la juge…

Le film est le remake d’un film latino-américain…

S. D. : Il est tiré d’un fait-divers argentin. Le film Acusada est tiré du même fait-divers, et quand j’ai voulu faire le film, c’est le producteur qui m’a informé qu’il existait déjà un film sur le même thème. Nous nous sommes rapprochés des auteurs d’Acusada pour être sûr qu’on ne faisait pas le même film. J’ai eu accès au scénario : l’angle n’était pas du tout le même.

Saviez-vous d’entrée de jeu que le point de vue serait celui des parents ? Vous n’avez jamais eu la tentation d’adopter également celui de la fille ?

S. D. : Ce qui me captivait, c’était de savoir comment ceux qui entourent la fille restent extérieurs à ce qui se joue. Et d’ailleurs, je me sentais incapable d’être dans le point de vue d’une fille de 17 ans.

Meurtrières, le film que Maurice Pialat voulait faire, et qui a été réalisé au final par Patrick Grandperret, nous faisait partager la psyché des deux filles…

S. D. : Oui, on doit pouvoir le faire. Mais ce qui m’intéressait, c’était de savoir si on connaît ses proches. Jusqu’où les connaît-on ? Jusqu’où les aime-t-on ?

Je suis un tout jeune père, j’ai éprouvé ça, je me suis dit que j’avais affaire à un être autonome, indépendant de moi, et je me doute bien que ça ne va faire que s’accentuer. Je sais que l’adolescence est un âge critique, que chaque génération a besoin de se détacher de celle qui l’a précédée pour s’affirmer.

Vous travaillez les personnages à l’os, avec une sobriété rare dans les films de procès…

S. D. : J’aime bien cette épure, cette sobriété-là. Tout au long du projet, de l’écriture au tournage, je me suis tout le temps dit qu’il fallait faire confiance à la dramaturgie du procès. La parole et le fait de scruter quelqu’un suffisent. Il n’est pas nécessaire d’avoir recours à des artifices. Ça ne ferait que créer une confusion qui n’a pas lieu d’être. Je voulais cette sobriété-là, parce que j’avais la conviction que si on entend les témoignages, les plaidoiries, face à un visage, il faut ensuite pouvoir laisser de la place au visage pour nous permettre de l’observer. J’avais une référence : Procès de Jeanne d’Arc, de Bresson. C’était une référence inaccessible mais c’était quand même une référence. Nous nous disions que ce visage, nous avions envie de le regarder, et cette distance me semblait juste. Le fait que je raconte l’histoire du point de vue des parents a conditionné tout le dispositif de tournage : nous avons décidé de placer la caméra là où sont les parents. De temps en temps nous avons bougé un peu pour revenir dans l’arène, mais nous sommes restés toujours loin de la jeune fille. Elle est toujours derrière une vitre et nous, nous sommes de l’autre côté.

Le décor est-il un vrai tribunal ?

S. D. : Oui. Je ne voulais pas être prisonnier d’une imagerie qu’on a trop vue dans les films, je voulais échapper aux moulures, aux bustes, je voulais que le film soit ancré dans le monde contemporain. Nous avons tourné à Nantes parce que je voulais aller dans ce tribunal-là, et je voulais que derrière les visages, il y ait des aplats, pour que le seul paysage qui nous serait offert, ce soit les visages.

L’équilibre entre les scènes de tribunal et les scènes à l’extérieur, a-t-il été facile à trouver ? Vous n’avez jamais eu la tentation de faire comme dans 12 Hommes en colère, où on ne quitte pas la salle, où la dramaturgie reste totalement confinée, étouffante, mais efficace ?

S. D. : C’est un bon exemple. L’idée était de resserrer progressivement le film vers le tribunal. Il y avait davantage de scènes familiales dans le scénario, et même au tournage, mais nous avons resserré au montage sur ce qui était le cœur du film, le procès. Après, j’ai toujours eu le besoin d’avoir un contrechamp hors du tribunal pour avoir la respiration nécessaire, mais aussi pour mettre les choses en perspective. Il y avait certaines choses que je ne pouvais montrer qu’en quittant le tribunal.

La réalité juridique, j’imagine, est respectée au cordeau…

S. D. : Je ne voulais pas que ce film soit un documentaire mais qu’il soit toutefois fidèle au monde de la justice tel qu’il existe en France. Nous avons régulièrement fait lire le scénario à des avocats et des magistrats, et nous avions avec nous pendant tout le tournage celui qui joue le président de la cour d’assise, le grand avocat pénaliste Pascal-Pierre Garbarini. Sa présence était précieuse pour les acteurs qui pouvaient lui demander conseil. Toutefois, je ne tourne pas le dos à la magnifique béquille dramaturgique que représente le procès : à l’écriture j’ai volontairement entretenu un certain suspense, on se pose pas mal de questions pendant le film et ça fait partie de la dynamique.

Les plaidoiries de l’avocate, le réquisitoire de l’avocate générale se font sur un ton monocorde…

S. D. : Ça correspond à une modernité du traitement que j’ai voulu avoir. Je me souviens avoir souvent envoyé les deux actrices, Annie Mercier et Anaïs, voir des procès. Annie Mercier en est revenue totalement perturbée, elle m’a dit qu’elle imaginait que c’était beaucoup plus grandiloquent, beaucoup plus spectaculaire. Tout ça désamorce les a priori que l’on peut avoir.

Vous avez choisi de ne donner aucune explication au geste final de la jeune fille, qui détache sa chaînette pour la mettre à sa cheville…

S. D. : C’est l’interrogation ultime. C’est un film sur l’interprétation, sur le doute, et là, c’était un peu le point culminant de l’interprétation. Dans les salles, c’est assez marrant, je finis les projections par un sondage à main levée, et il y a des jours où les spectateurs sont 80% à dire qu’elle est coupable, et des jours où ils sont 80% à dire qu’elle est innocente. J’ai mis cette image parce que je trouvais que ça clôturait merveilleusement bien le film, plastiquement. Truffaut disait : « Il faut savoir finir un film dramaturgiquement, mais aussi plastiquement ».

Que pensait la comédienne ?

S. D. : Elle m’a très vite demandé si le personnage était coupable ou innocent pour l’aider dans son jeu. Je lui ai dit : « Je n’ai pas écrit du point de vue de ton personnage, donc je ne sais pas si elle est coupable ou innocente, en revanche tu dois le savoir, donc tu le décides et ne me le dis jamais ». Mon film est un film sur le doute et la confiance, je voulais m’appliquer ce principe, je ne voulais pas qu’un savoir omniscient préside la fabrication du film et soit en contradiction avec ce que sera l’expérience du spectateur lors de la projection.

Vous n’avez réalisé que trois films, mais à chaque fois le rapport parents-enfants est central. Tous trois parlent de la perte de l’enfant, d’une faille impossible à colmater… Est-ce simplement un hasard ?

S. D. : Ça ne peut pas être un hasard. C’est inconscient, mais indéniable. Même dans mes courts métrages, c’est un motif qui revient tout le temps. La famille est un sujet qui m’intéresse parce que c’est une micro société, l’enfance m’intéresse parce que tout ce qu’on y vit nous façonne pour toujours. L’enfance me fascine aussi plastiquement, les visages de l’enfance sont merveilleux, ce sont des visages en devenir, plein de promesses. Le cinéma cherche à capter un mouvement et dans les visages d’enfance.

Vous êtes cinéphile… Quel est le plus beau film qu’on ait fait sur l’enfance ?

S. D. : À nos amours., de Maurice Pialat.

Propos recueillis par Yves Alion

Mis en forme par Camille Sainson

Réal. : Stéphane Demoustier. Scn. : Stéphane Demoustier, d’après le film Acusada, de Gonzalo Tobal. Phot. : Sylvain Verdet. Mus. : Carla Pallone. Prod. : Jean des Forêts pour Petit Film. Dist.: Le Pacte.

Int. : Mélissa Guers, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni, Annie Mercier, Anaïs Demoustier, Carlo Ferrante, Pascal-Pierre Garbarini, Paul Aïssaoui-Cuvelier.

Durée : 1h36. Sortie France : 12 février 2020.