Entretien – Laurent Cantet pour L’Atelier

Situés dans des lieux et des contextes différents, les films de Laurent Cantet affichent pourtant une belle cohérence, celle d’un engagement humain que rien ne vient jamais troubler. Si ce n’est que ses personnages sont le plus souvent en ébullition, se débattant devant difficultés et périls de toutes sortes. On parle beaucoup dans les films de Laurent Cantet, car la parole est libératrice, qui permet de poser les questions qui fâchent et de dénouer les conflits. Ou pas, tant elle peut également être meurtrière. Ce qui n’ôte rien à l’empathie que le cinéaste professe à l’intention de tous ses personnages. Comme le titre le suggère, ceux de L’Atelier sont liés par un projet, celui de produire un roman, l’atelier en question étant d’écriture. Toute la force du film est de nous faire saisir les rapports de force et de séduction qui se nouent entre les différents participants, à commencer par celle qui mène le débat (et perd parfois pied). Le film balance, avec un bonheur égal, entre ces scènes qui reposent essentiellement sur des échanges verbaux, et d’autres, très physiques où nous cédons à la séduction des corps, de l’eau, du soleil. Car nous sommes à La Ciotat, célèbre ville portuaire des environs de Marseille qui porte en elle toute l’histoire ouvrière de la région, pour avoir été le siège de très importants chantiers navals (avant une reconversion davantage liée au tourisme). Accessoirement La Ciotat est également le siège de l’Eden, salle historique des frères Lumière et à cet égard plus ancienne salle de cinéma du monde. On ne voit pas l’Eden dans le film de Laurent Cantet, mais l’atelier se déroule dans un lieu magique, en aplomb des calanques, qui se trouve être la villa qu’occupait Michel Simon pendant ses moments de villégiature. Le film ne le dit pas, mais ne porte-t-il pas par essence et sans le revendiquer une certaine magie du cinéma ?

Quel est le point de départ de L’Atelier ? La ville de La Ciotat ? L’envie de renouer avec le questionnement de la transmission après Entre les murs ?

L. C. : C’est la convergence de plusieurs points. D’abord, il y a La Ciotat. J’ai habité Marseille pendant quatre ans lorsque j’étais jeune et c’est une ville où j’allais régulièrement quand elle était ouvrière et communiste, et qui me séduisait. J’avais commencé à y écrire un court métrage il y a longtemps. Robin Campillo avait monté un sujet pour l’émission littéraire de France 3 : Qu’est-ce qu’elle disait Julie ?, où l’on suivait un atelier d’écriture qui avait lieu à La Ciotat, animé par une romancière anglaise vivant en France, Stephanie Benson. Pendant huit mois, des jeunes avaient écrit ensemble un roman policier avec en toile de fond le chantier naval. Le chantier était fermé depuis une dizaine d’années et cela était une façon de faire renouer ces jeunes avec l’histoire de la ville. Le roman a été publié. Il a pour titre Bienvenue en enfer.

L’écriture à plusieurs mains, vous la pratiquez aussi avec vos scénaristes…

L. C. : Avec Robin Campillo nous commençons par passer énormément de temps ensemble à bavarder. Nous nous demandons ce que nous sommes en train de faire, puis, progressivement, des lignes se dessinent, nous commençons à faire des plans, et il y en a un qui prend l’ordinateur et commence à faire des propositions de dialogues, de scènes. Tout cela se produit sans que nous ne sachions à l’avance où nous allons, dans une espèce d’inconscience.

Vous formez une bande avec Robin Campillo, Gilles Marchand, Dominik Moll. Vous semblez vous répartir le travail : de temps en temps l’un est directeur de la photo, scénariste ou monteur d’un autre…

L. C. : C’est l’héritage de l’IDHEC, où nous avons appris à travailler ensemble, et celui de Sérénade Production, une petite maison de production, qui avait quelque chose d’un peu associatif, montée avec Gilles, Dominik, Thomas Bardinet et Vincent Dietschy. Même si nos films sont très différents, nous avons une admiration mutuelle qui nous pousse à demander l’avis des autres. J’admire la précision avec laquelle Gilles ou Dominik racontent les histoires, même si ce ne sont pas celles que j’ai envie de mettre en scène. Je ne fais pas un montage sans qu’ils ne viennent à plusieurs projections, donnent un avis, un point de vue sur telle ou telle scène. Les scénarios circulent aussi. C’est un fonctionnement que nous avons conservé et auquel nous tenons.

Vos scénarios sont exempts de grands retournements dramatiques, vous préférez tisser des réseaux d’interactions très fines entre les personnages.

L. C. : Ces choses-là ont quand même besoin d’être écrites. J’écris mes films en deux temps. La première version sert, comme tout scénario, à chercher de l’argent, à lancer la production. Le travail du casting est chez moi souvent très long, car je fais venir beaucoup d’inconnus. Pour L’Atelier il y a eu quatre mois de casting et trois semaines de répétitions, d’improvisations qui me permettent d’enrichir les personnages. Puis je modifie le scénario avec des choses plus fines, sans doute plus justes. Ce second scénario est ensuite mis en forme, et c’est celui-là que l’on tourne.

Vos acteurs sont jeunes et vivent dans le Sud de la France, dans un milieu qui n’est pas le vôtre. Avez-vous appris quelque chose de leur langue que vous n’auriez pas pu imaginer ?

L. C. : La formulation précise des choses vient d’eux. L’idéal pour moi serait d’écrire un scénario au style indirect, sans dialogues, pour ne pas induire une façon de parler. Je m’efforce de ne pas leur donner de texte avant que l’on commence à travailler. Ils proposent d’abord une façon de dire les choses, puis je leur lis ce que j’ai écrit et nous mixons les deux. Ils n’apprennent pas un dialogue précis, ils intègrent la logique de la scène. Les nécessités de la narration font que nous avons besoin d’entendre certaines choses, parfois un mot doit vraiment être présent dans la phrase afin d’être repris dans la phrase suivante. Dans ce cas précis, je le dis. Dans le cas contraire je les laisse faire.

Les conflits et les relations de séduction entre les personnages se sont-ils parfois transmis aux comédiens ?

L. C. : C’est le cas dans la relation des jeunes à Marina Foïs qui, comme son personnage, arrive de Paris et possède une certaine aura, une véritable autorité. Elle sait parler, on la voit à la télé… Eux la connaissaient au travers de ses films. Elle a aussi été mise à contribution car ce n’était pas facile de trouver sa place dans cette bande. Elle a fait cela avec beaucoup de talent et de plaisir, c’était une façon de travailler qui était nouvelle pour elle et qui l’a séduite. C’était drôle de les voir discuter entre les prises : elle était très curieuse des jeunes gens qu’elle avait en face d’elle, et en même temps assez critique sur certains points.

Tous ces jeunes avaient un intérêt pour le cinéma avant de tourner ?

L. C. : Il y a un tel pouvoir d’attraction du cinéma qu’il suffit de mettre une annonce dans le journal pour recevoir des centaines de candidatures. Nous avons rencontré Matthieu Lucci, qui joue Antoine, le premier jour de casting, devant le lycée, il discutait avec des copains. Ma fille, qui faisait le casting, lui a donné rendez-vous pour faire des essais deux jours après. Comme c’était le premier jour, je doutais que ce soit la bonne personne et il m’a fallu du temps pour accepter cet heureux hasard. Nous avons vu des centaines de personnes. Les jeunes ne devaient pas seulement être bons individuellement, il fallait que la bande fonctionne. Je ne voulais pas non plus que mes personnages fassent panel. En faisant le casting j’avais déjà quelques idées : Malika, je la voyais comme la bonne élève, dépositaire de la mémoire, d’une envie d’intégration. C’est celle qui a tout bon, mais peut devenir agaçante. Les autres personnages étaient plus ouverts et je les ai créés au travers des rencontres avec les acteurs, qui m’apportent énormément. Je leur doit beaucoup car ils ont créé les personnages autant que moi.

Dans Entre les murs, l’improvisation se prolongeait sur le plateau car les jeunes acteurs n’avaient pas lu le scénario et ne savaient pas ce qu’ils devaient jouer, la scène se constituait progressivement. Ici, une fois les répétitions terminées, ils ont eu un scénario et l’ont appris à leur manière, sans chercher à coller précisément non plus. Finalement, le film ressemble assez précisément à la réécriture qui a eu lieu avant tournage.

N’est-il pas risqué de faire un film composé pour moitié de scènes où les personnages parlent entre eux de choses et d’autres ? C’est quelque chose de fragile…

L. C. : Aucun film ne se fait sans sa part de pari et d’angoisse. Au bout de deux jours, il est évident que cela marche. Les répétitions servent aussi à ça.

Le film repose énormément sur la parole, mais aussi sur le corps. Il y a les scènes de baignade, un jeu autour de l’érotisme des corps et les entraînements d’Antoine.

L. C. : Dans la constitution du personnage d’Antoine, il était évident que le travail qu’il fait sur son corps correspond à une espèce d’auto centrisme. Il est tellement seul que sa solitude s’exprime par le travail qu’il fait sur lui-même, sur son corps. Il y avait aussi cette envie de créer une relation un peu trouble entre Olivia et Antoine, on ne sait jamais tout à fait ce qu’ils pensent l’un de l’autre, est-ce de la fascination ou du rejet ?

Nous avons une véritable empathie pour les personnages, même si l’on ne partage pas la fascination d’Antoine pour les jeux vidéo et les armes…

L. C. : Lorsque j’écris avec Robin, nous essayons de conserver aux personnages cette espèce de richesse un peu floue qu’ont les êtres humains. De même au niveau de l’histoire, nous faisons en sorte que même s’il y a un sens très clair au film, ce sens apparaisse plutôt à l’arrière-plan, en contrebande. La peur de l’instrumentalisation, c’est aussi le sujet du film, ce qu’Antoine et les autres reprochent à Olivia. Le film renvoie aux questions que je me pose lorsque je travaille avec ces jeunes gens. Lorsqu’on tourne un film, j’ai cette position de chef d’orchestre que je suis le seul à pouvoir tenir parce que c’est mon film. Matthieu Lucci, après quelques jours de tournage, m’a dit très sérieusement avoir été touché par Antoine : « Tu ne peux pas savoir comme je l’aime ce gamin, je l’aime et je m’en veux de l’aimer. » Je pense qu’il a réussi à nous faire partager ça. C’était le plus important de réussir ça, de faire que ce gamin irrecevable, inacceptable, soit malgré tout assez séduisant pour qu’on ait envie d’écouter ce qu’il a à dire. C’est toujours ça dans une classe, il y a toujours le mauvais élève qu’on aime bien parce qu’il a cette capacité de remettre un peu tout en question.

La météo ne vous a pas posé de problèmes ?

L. C. : Nous avons eu quelques journées de mistral, mais cela n’a pas causé de problèmes irrémédiables. Nous avons eu de la chance : nous avons commencé à tourner le 20 août. Or les cigales s’étaient tues depuis quelques jours déjà… Heureusement, car sinon il aurait été impossible de prendre le son. Nous avons dû rajouter un peu de leur chant sur la bande son pour faire plus vrai.

Comment la partie thriller a été intégrée au récit ?

L. C. : Elle n’a pas été intégrée, elle était présente à l’origine, mais l’équilibre a été difficile à trouver. Comment ne pas oublier l’atelier lorsqu’on s’en éloigne l’espace de quelques scènes et créer de la frustration ? Comment revenir à l’atelier quand on a commencé à créer des tensions fortes ? Cela a été la vraie question de l’écriture et du montage. L’atelier est plus présent dans le première partie, car c’est le cadre de l’histoire, mais la seconde partie était importante car je m’intéresse à ce gamin qui ne sait pas où il va, qui se laisser porter par les choses. Lorsqu’Antoine emmène Olivia dans les calanques avec son flingue, il ne sait absolument pas ce qu’il va faire, il se laisse emporter par une machine qu’il a lancée et qui le pousse à aller un peu plus loin car il ne peut pas s’arrêter. Tout cela me semblait faire partie du personnage.

Le happy end était une évidence ?

L. C. : Ça l’était au moment de l’écriture, mais un peu moins au montage. Ça m’intéressait de dire que celui qui résiste le plus à l’atelier, qui refuse de faire ce qu’on attend de lui, est celui qui va en tirer le plus de profit, celui à qui l’atelier va permettre de mieux comprendre ce qu’il est en train de vivre, et de décider de se prendre en main. Nous sommes actuellement confrontés à des choses tellement terribles qu’il me semblait important de dire qu’il existe quand même des issues. Dès lors que l’on donne aux gens de l’espace pour réfléchir et se confronter aux autres, il en sort quand même des choses intéressantes. Il y avait déjà cette envie dans Entre les murs. On a pensé à couper cet happy end, mais l’autre raison qui m’a poussé à la monter c’est l’impression que j’allais avoir une fin très édifiante si je n’avais pas cet espèce d’épilogue qui dissout un peu l’émotion de la scène précédente. Il y avait aussi l’idée de voir Antoine discuter normalement avec son nouveau collègue.

Le film a aussi une dimension politique. Le Pen est arrivée en tête au premier tour de l’élection présidentielle à La Ciotat…

L. C. : J’avais envie de décrire une génération qui, peut-être par désœuvrement, est attirée par les solutions magiques que proposent tous les extrémismes. L’idée s’est imposée assez vite qu’Antoine soit intéressé par ça : on était en période d’élection, on se rendait compte que c’était puissant, et il m’est arrivé de croiser des jeunes qui n’étaient pas des fanatiques mais dont on sentait bien qu’ils pourraient basculer. Ce qui m’intéressait, c’est qu’Antoine n’est pas tenté par l’idéologie, mais il a besoin que quelque chose se passe dans sa vie, et ces mouvements-là proposent de l’action.

Son passé ouvrier est comme un fantôme qui imprègne la ville…

L. C. : Le choix de la ville était aussi important pour cela. D’un seul coup, cela met en évidence une fracture terrible entre deux générations. Une génération qui se souvenait et voulait se souvenir de l’époque où l’on pouvait se battre durant dix ans sur un chantier pour empêcher qu’il ferme, et une génération qui a perdu cette mémoire-là et n’a plus beaucoup de points de repère historiques ou autres. Olivia essaie de ramener cette mémoire-là.

La classe ouvrière et ses transformations étaient déjà au cœur de Ressources humaines.

L. C. : Je veux montrer comment la façon de penser le monde évolue parce que ce monde a profondément changé, et qu’il n’est pas possible de le percevoir de la même manière. C’est ce qui m’a amené à introduire beaucoup d’images d’Internet et des jeux vidéo, car je pense aussi, mais pas avec un regard réactionnaire, que c’est autour de ça que se constitue une nouvelle façon de s’envisager au milieu des autres. La fenêtre que cette génération peut avoir sur la réalité est là sur leur écran et nous sommes bien obligés de le prendre en compte.

Tous vos films traitent de conflits, de classes, de sexes ou de générations…

L. C. : Ce que j’espère réussir, c’est que cette réflexion ne devienne pas le sujet du film, ne passe pas devant les personnages et qu’on n’ait pas l’impression que j’ai une quelconque science de la société. Je me pose des questions, mais je n’ai pas l’impression d’avoir répondu à beaucoup d’entre elles dans mes films. Il ne faut pas que les films jugent leurs personnages. n

PROPOS RECUEILLIS PAR YVES ALION ET MIS EN FORME PAR SYLVAIN ANGIBOUST

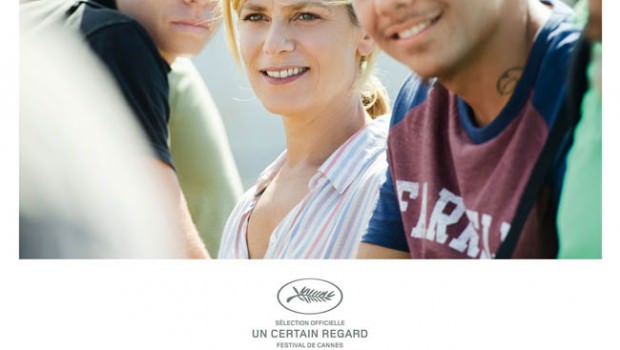

Réal. : Laurent Cantet. Scén. : Laurent Cantet et Robin Campillo. Phot. : Pierre Milon. Mus. : Bedis Tir et Édouard Pons. Prod. : Denis Freyd. Dist. : Diaphana Distribution. Int. : Marina Foïs, Matthieu Lucci, Warda Rammach, Issam Talbi, Florian Beaujean, Mamadou Doumbia, Julien Souve, Mélissa Guilbert, Olivier Thouret et Lény Sellam. Durée : 1h53. Sortie France : 11 octobre 2017