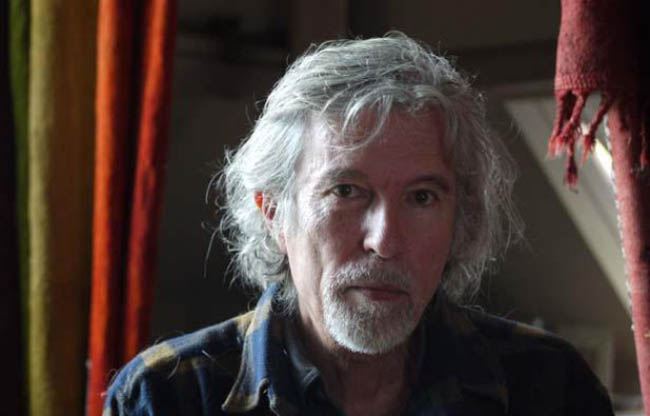

Entretien Jacques Doillon pour Rodin

Jacques Doillon est de toute évidence l’un de nos grands cinéastes, qui depuis près de cinquante ans nous livre plus ou moins régulièrement des films qui nous touchent autant qu’ils nous donnent à réfléchir. Adepte d’un cinéma de chambre (quand d’autres préfèrent donner à leur cinéma une amplitude plus symphonique), il n’a pas son pareil pour traquer la plus infime variation d’un sentiment, d’une émotion. Ses films nous sont chers, aussi nous avons souffert de constater qu’il lui était de plus en plus difficile de trouver des financements pour faire vivre son art, signant des films superbes, mais qui ne rencontraient pas toujours le public. Aussi sommes-nous particulièrement heureux de voir qu’il a retrouvé une stature plus en phase avec son talent. Rodin n’est pas seulement un grand film, l’un de ceux qui resteront traitant de la création artistique et de la fièvre de l’artiste, c’est aussi celui qui replace notre homme au premier plan. Présenté au Festival de Cannes (que le cinéaste n’avait plus fréquenté depuis plus de trente ans, après que La Pirate a été reçu de façon très mitigée), le film est sans doute l’un des plus marquants de son auteur. Gageons qu’il s’inscrira très vite parmi les classiques de ce temps…

La démarche artistique, le lien que Rodin entretient avec son œuvre entrent-ils en résonance avec la façon dont vous envisagez le cinéma ?

Jacques Doillon : Il y a un point commun qui est évident… Quand on sculpte la pierre, on sait où l’on va, et on est proche de l’exécution. Mais Rodin est un modeleur, il a besoin de la terre, de la glaise pour avancer jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Il lui faut du temps, c’est dans la terre qu’il trouve ses formes. Quand je fais un film, j’arrive le matin sur le plateau sans savoir où je vais. Je connais le texte, mais je ne connais pas la musique de la scène. Pourtant je connais les notes. Ce qui est excitant et angoissant à la fois, c’est de se demander où l’on va avec ces mots-là… Qu’est-ce que la musique des mots nous cache ? Qu’allons-nous trouver au bout du chemin ? Où se situe l’imprévu ? Il faut du temps pour répondre à ces questions. Mais un cinéaste n’a que quelques heures devant lui, alors que Rodin s’est accordé jusqu’à sept ans pour trouver son Balzac.

Vous n’êtes pas prêt de trouver un producteur qui vous accorde sept ans pour rendre votre copie !

J. D. : J’en suis conscient. Le tournage de Rodin, c’est cinquante scènes en trente-cinq jours. Comme je ne fais pas d’heures supplémentaires, le calcul est simple : il me faut entre cinq heures et demie et six heures pour faire une scène.

Quand vous tournez, vous avez le sentiment de pouvoir sculpter, ou plutôt modeler votre film en permanence, tant sur le plan du rythme, du jeu des comédiens, du timbre de leur voix, etc. ?

J. D. : Je suis manifestement à la recherche de quelque chose que je tiens à ignorer jusqu’au bout. Je me demande vers quoi je tends et quels sont les chemins qui mènent quelque part. Quand on s’aperçoit que la clairière est en vue, on a le sentiment d’avoir réussi quelque chose. Il se peut que l’on fasse dix ou douze prises et que tout à coup la scène s’éclaire comme elle ne l’avait pas fait jusque-là. Je pense que c’est la même chose avec la glaise : on peut ne pas y arriver pendant longtemps et se rendre compte un beau jour, tout à coup, que le travail est terminé.

La très grande majorité des cinéastes ne fait pas dix, douze ou dix-sept prises…

J. D. : La très grande majorité des cinéastes exécutent ce qu’ils ont prévu. Ils savent à l’avance ce qu’ils vont faire. Ils se méfient des plans-séquences et parviennent à aligner dix-sept à vingt-deux plans dans la journée, en faisant trois ou quatre prises à chaque fois. Je suppose qu’il reste une marge de liberté, mais celle-ci est néanmoins encadrée. Le tournage est avant tout l’exécution d’un scénario, qui trouvera son modelage définitif au montage.

Face à votre inspiration, comment entamez-vous votre journée de tournage ?

J. D. : Je démarre la journée avec les comédiens. J’ai besoin qu’ils soient là avant les techniciens, pour définir la mise en place. Là aussi, je pense être à contre-courant, puisque le plus souvent les techniciens arrivent les premiers.

Certains cinéastes privilégient l’énergie, quitte à perdre en précision. Et ils peuvent craindre que cette énergie s’émousse au bout d’un certain nombre de prises…

J. D. : Ce travail de recherche, il faut l’aimer. C’est valable pour les metteurs en scène comme pour les comédiens. Certains d’entre eux apprécient qu’on leur dise où est le verre et à quel moment ils doivent le boire. Les acteurs qui ne sont pas inventifs ne m’intéressent pas beaucoup. J’ai besoin de sentir que les comédiens s’amusent à trouver la prise que l’on discerne mal d’entrée de jeu. D’où mon désintérêt pour ces discussions avant tournage autour de la table avec tous les comédiens réunis. Je pense que le personnage qui va trouver sa place dans le film réside entre ce qui est écrit, ce qui va être dit, les sentiments qui semblent s’y être exprimés, l’acteur, et la personne de l’acteur. La distinction est importante. C’est pour cela que je ne tourne pas toujours avec des acteurs professionnels parce que de temps en temps cette personne qui m’intéresse, si elle n’est pas paralysée par la peur des caméras, peut très bien donner des choses plutôt plus intéressantes que ce que des acteurs confirmés, après vingt ou trente ans, ne font que reproduire ce qu’ils ont fait si souvent…

Vous n’aviez jamais travaillé avec Vincent Lindon. Comment s’est-il coulé dans le moule de vos exigences ?

J. D. : Bien. D’abord parce qu’il a accepté d’être mon Rodin. Il a validé le scénario, à quelques petites nuances près concernant telle ou telle ligne de dialogue, des détails. J’admets volontiers cette nécessité de retravailler les dialogues à la marge en fonction de la personnalité du comédien. Mais à quelques semaines du tournage il y a eu un moment de détresse de la part de Vincent. La densité du texte, combinée à ma volonté de tourner en plans-séquences le mettait dans un état de doute intense, voire de souffrance. Il a fallu que cet abcès soit crevé et qu’il comprenne que cela allait être rudement intéressant de faire ces plans-séquences. Je n’ai au final pas été étonné de constater qu’au bout de quelques jours de tournage, c’est Vincent qui réclamait les plans-séquences.

Je crois que vous tournez la plupart du temps avec deux caméras…

J. D. : Effectivement. C’est pour cela qu’on ne peut pas réellement parler de plans-séquences, parce que ce n’est pas la même caméra qui fait toute la prise. Quand il y a deux caméras, l’une peut s’arrêter un moment, changer de place avant de se remettre à tourner. Telle caméra placée dans l’atelier de Rodin ira pendant la prise se ranger dans la cour pour filmer la scène sous un autre angle, à travers la fenêtre. Mais les comédiens ne se seront pas interrompus. Ils auront joué la scène dans la continuité.

Quand un plan est long et que l’on tourne à deux caméras, les problèmes d’éclairage ne deviennent-ils pas compliqués ?

J. D. : Il suffit de savoir dès le départ que je pourrais utiliser les 360°. Il n’est donc pas question de laisser un pied de projecteur dans le décor. Et il faut trouver le moyen d’éclairer en restant discret. Cela demande aux techniciens un très bon esprit. Mais cette contrainte peut devenir ludique. Christophe Beaucarne, le directeur de la photo, s’est parfaitement plié au jeu. Mais je lui ai demandé davantage. J’ai un assez grand goût pour la profondeur de champ, je n’aime pas beaucoup que le point se fasse sur un personnage et pas sur les autres, ne serait-ce que pour savoir ce qui se passe entre les personnages…

Il suffit de jouer sur les focales…

J. D. : Il faut effectivement utiliser des courtes focales, combinées à une profondeur de champ qui a au fil des années diminué progressivement. Aujourd’hui on demande aux chefs op’ de photographier des visages et de se contenter de faire des champs-contrechamps, au détriment de la mise en scène. Pour moi, une lumière sur un visage avec de très bons objectifs donne d’excellents résultats. Mais si on veut que ça bouge et si on veut modestement retrouver quelques réflexes de mise en scène, sans pour autant se prendre pour Welles ou Mizoguchi, la profondeur de champ est nécessaire. Quand j’ai commencé à faire des films, souvent les opérateurs nous donnaient des diaphs assez élevés, parce que le plus souvent ils avaient été les assistants d’autres opérateurs qui eux tournaient le plus souvent en studio. Où la pellicule était peu sensible. En studio, il était possible d’éclairer fortement. Depuis dix ans, les diaphs sont beaucoup plus bas. Ce qui ne me convient pas…

Il y a beaucoup de sculptures dans l’atelier de Rodin. N’était-il pas nécessaire de les éclairer d’une certaine façon et pas d’une autre pour leur donner tout leur relief ?

J. D. : La caméra bouge. Et comme au bout d’un moment, c’est un ensemble qui est dans la cadre, il faut se débrouiller pour avoir sur le devant de l’image les œuvres les plus intéressantes. Il n’est pas interdit de préférer certaines sculptures à d’autres. Mais au bout de plusieurs scènes, toutes les sculptures ont été exposées correctement. Reste que ce sont les acteurs qui attirent notre attention.

Vincent Lindon, et accessoirement Izïa Higelin, qui interprètent Camille Claudel, ont les gestes adéquats du sculpteur, tels que l’on peut les imaginer ?

J. D. : On ne peut que les imaginer, parce qu’il n’existe aucun document indiquant comment ils travaillaient. Ce que l’on trouve, ce sont des livres d’historiens de l’époque. Qui n’entrent pas dans les détails de la création. Et si l’on pose la question à trois sculpteurs, ils vous raconteront trois Rodin différents. Un élément est connu néanmoins : Rodin est myope. On suppose qu’il s’approchait davantage de son œuvre pour la modeler que ne l’auraient fait les autres. Mais je n’ai pas voulu en jouer. La sculpture suggère qu’elle est une création des mains, et qu’il suffit de filmer des mains au travail pour rendre compte du geste artistique. Mais c’est faux : ce qui importe, c’est d’abord le regard de l’artiste. Dès lors, personne n’a envie que d’improbables bésicles viennent filtrer ce regard.

On a pourtant le sentiment que certains plans nous invitent à voir le travail des mains comme si elles étaient autonomes…

J. D. : Pourtant elles ne le sont pas. Tout part du désir de l’artiste. Cela dit, il est vrai que les mains dans la glaise transmettent une grande sensualité, surtout si la sculpture est faite à partir d’un modèle nu…

Quand Rodin caresse l’écorce d’un arbre, on a le sentiment que ce sont ses mains qui le mettent en relation avec le monde…

J. D. : C’est vrai. D’ailleurs j’ai lu le témoignage d’une danseuse qui n’est pas dans le film, disant que Rodin la caressait comme s’il s’était agi d’une sculpture. Il n’est pas imaginable qu’un homme comme Rodin, qui possède une sensualité et une sexualité fortes n’aie pas eu envie de se servir de ses mains autant que possible…

Ce qui est troublant, c’est la perméabilité entre la sphère privée et la sphère artistique. On peut se demander si la relation amoureuse et sensuelle entre Rodin et Camille Claudel n’est pas d’abord le fruit d’une approche artistique commune…

J. D. : Leur passion amoureuse est en tout cas générée par une admiration réciproque. On a trop longtemps insisté sur la catastrophe pour Camille Claudel de cette relation pour ne pas modérer aujourd’hui ce propos. Et dire que deux êtres qui ont travaillé ensemble aussi longtemps, produisant des œuvres aussi belles ont connu des moments intenses. Et c’est cela qu’il faut retenir. Le reste, c’est de la petite histoire, même si cela se termine mal pour Camille Claudel. Mais tout se termine au mieux pour Rodin, qui va déployer ses ailes et annoncer toute la sculpture du siècle suivant. Mais ce n’est pas la déchéance de Camille qui m’intéressait. Il me semble que, la concernant, le premier acte est le plus intéressant.

Difficile de ne pas penser au film que Bruno Nuytten a consacré à Camille Claudel et à sa relation avec Rodin, d’autant que Nuytten a été votre directeur de la photo… Mais le point d’inflexion des deux films ne se situe pas du tout au même endroit. Et contrairement au personnage interprété jadis par Isabelle Adjani, votre Camille Claudel est le plus souvent légère, vibrionnante, heureuse…

J. D. : Il n’était évidemment pas question d’aller contre le travail d’Isabelle Adjani ou celui de Bruno Nuytten, et pour tout dire je n’ai pas revu Camille Claudel depuis sa sortie, mais à lire les rares témoignages sur la relation entre les deux artistes, je ne peux pas imaginer que Rodin ait pu être fasciné par quelqu’un qui ne soit pas d’une immense fantaisie. Je l’imagine joyeuse, drôle, capable de s’enflammer… quitte à se brûler bien sûr. Ce qui explique la chute. Mais Rodin et Camille Claudel ne sont pas des films jumeaux. Le film de Bruno Nuytten est un mélodrame, qui éclaire avec force détails le cadre social de la vie des personnages. Mon film est davantage axé sur la création. Camille Claudel est à mon sens autant un film d’Adjani que de Bruno Nuytten. L’accent est naturellement mis sur un personnage perdu, phagocyté, vampirisé par les hommes. C’est la raison pour laquelle certains mouvements féministes ne connaissant rien de la véritable histoire de Camille Claudel se sont engouffrés dans l’histoire pour dénoncer le comportement de Rodin, faisant de leur héroïne une nouvelle Jeanne d’Arc. Or Camille Claudel n’était certainement pas une victime. J’ai du mal à croire à cette histoire d’un mariage petit-bourgeois qui n’aurait pas eu lieu mais qu’elle désirait. C’était une femme d’une liberté et d’une ambition peu communes, elle avait à mon sens d’autres désirs…

La liberté de Camille est d’autant plus criante que Rodin entretient en parallèle une relation avec Rose, qui est l’incarnation de la femme soumise…

J. D. : Il ne faut pas perdre de vue la dimension sociale de toute cela. Rodin et Rose ont en commun d’être issus d’un milieu extrêmement populaire. Alors que les Claudel étaient des bourgeois. Rose est importante pour Rodin, parce que c’est de là qu’il vient… Rose, c’est chez lui, quelle que soit sa passion pour Camille.

Vous avez confié le rôle de Rose à Séverine Caneele, qui a été révélée par Bruno Dumont. Le même Bruno Dumont qui a consacré un film à Camille Claudel…

J. D. : Ce n’est pas tout à fait un hasard. Cela m’amusait un peu. Mais pour revenir à Camille Claudel, il faut bien remettre les choses en perspective. Tout le monde parle du génie de Camille Claudel. Elle avait beaucoup de talent, c’est indéniable. Mais s’il y avait un génie, c’est bien de Rodin qu’il s’agit. J’ai trouvé curieux qu’il y ait eu deux films sur Camille Claudel et aucun sur Rodin… Il était temps de remettre son génie en avant. À son enterrement une féministe a pris la parole pour souligner à quel point l’artiste avait su rendre compte dans son œuvre de la féminité.

Vous dites qu’il n’y a pas eu de film sur Rodin avant le vôtre. Mais si le film de Nuytten est centré sur Camille Claudel, le personnage de Rodin est mieux que présent. D’autant que le film dure 2h45… Comment jugez-vous la prestation de Gérard Depardieu ?

J. D. : Les historiens se sont bagarrés sur la question de savoir si Rodin était taiseux ou non. Si on est un peu attentif à ce qui se disait à l’époque au sein de l’entourage de l’artiste, il apparaît que dans son atelier, en plein travail, Rodin pouvait être un grand bavard. Rilke a témoigné de son bonheur à dire ce qu’il ressentait. En revanche, dans les dîners, dès qu’il sortait, Rodin se montrait mal à l’aise, il ne disait pas grand-chose, pour ne pas dire rien du tout. En réalité le monde ne le passionnait pas beaucoup en dehors de son travail. Or j’ai un souvenir du film de Nuytten dans lequel on voit Depardieu très extraverti, très volubile alors qu’il rend visite aux Claudel. J’ai un peu de mal à y croire.

Vincent Lindon n’a pas de mal à nous faire croire qu’il est retranché du monde, au service exclusif de son œuvre…

J. D. : Vincent ne vient pas du théâtre. Je pense qu’il est capable de beaucoup. Mais en même temps il donne le sentiment, c’est en tout cas le mien, qu’il n’est pas de cette catégorie de comédiens dont on fait les Luchini, les Depardieu, les Dussollier, qui savent merveilleusement jongler avec les mots. Vincent, quand on lui donne du texte, ne jongle pas avec. Ce qui me semble parfaitement convenir concernant Rodin, parce que cela me permet d’insister sur le regard, sur la stature de l’artiste.

Vous parlez des mots… Et c’est vrai que l’on fait toujours le lien entre la littérature et le cinéma. Nombre de cinéastes s’enivrent de mots mais restent timides pour ce qui est de la représentation corporelle de leurs personnages. Vous avez au contraire constamment veillé à ce que les personnages de vos films s’expriment également par le corps…

J. D. : C’est vrai que l’on a souvent au cinéma le sentiment que les corps ne parlent pas. Alors que les corps sont bavards. Sara Forestier m’a dit, en sortant de mon film précédent, Mes séances de lutte, qu’elle avait eu l’impression de jouer avec tout son corps, de ses cheveux jusqu’à ses orteils. Ce qui nous ramène à Rodin d’ailleurs… Les corps de Rodin sont d’ailleurs vivants, ils sont en mouvement, ils sont faits de chair. À l’inverse de ceux de ses confrères de l’époque, signataires d’œuvres tellement figées.

Ce qui n’empêchait pas Rodin d’accepter des commandes… Ce que devait être votre Rodin, au départ d’ailleurs…

J. D. : C’est vrai qu’il y avait au départ cette demande de faire pour Arte un documentaire sur l’œuvre de Rodin. Toutes les boîtes de prod de films documentaires étaient sur le coup… J’aime beaucoup Rodin, mais je ne voyais pas tellement comment je pouvais avancer. Je tenais à mettre en lumière le lien entre l’artiste et son œuvre, et pour cela la fiction était préférable. J’ai besoin de travailler avec des acteurs, j’ai besoin que mes personnages soient incarnés. Sans les acteurs je n’existe pas. J’aime écrire des dialogues, alors qu’il ne me viendrait pas à l’idée d’écrire un roman.

Il est une dimension du film qui est omniprésente, c’est celle du travail. Rodin a des employés, il les paye, il existe toute une hiérarchie, une organisation sociale bien précise… L’art ne se nourrit pas de l’air du temps…

J. D. : Au moment de sa gloire, Rodin avait six ateliers en parallèle à Paris. Et d’autres aux environs de Meudon. Ce qui fait que plusieurs dizaines de personnes dépendent de lui. C’est une petite entreprise qui marche plutôt bien. J’aurais pu développer un peu plus encore cette dimension-là. Mais il aurait fallu avoir plus d’argent.

Cela pose aussi la question de la signature d’une œuvre. Quand est-elle réellement personnelle, et jusqu’où peut-on créer à travers autrui ?

J. D. : C’est une discussion qui a duré des dizaines d’années, pendant la première moitié du siècle dernier. Les sculpteurs ont fini par ne plus reconnaître que les glaises, en faisant une croix sur les marbres, arguant qu’ils n’étaient pas de la main de Rodin. C’est une position à mon sens très naïve. Ne serait-ce que parce qu’il existait des machines, on en voit une dans le film, permettant de prendre des repères et de reproduire une œuvre à l’identique. Et par ailleurs Rodin suivait tout ce travail-là… Mais il faut reconnaître que si l’on met un connaisseur en face d’une œuvre signée Rodin et qu’on lui demande si c’est Rodin qui était à pied d’œuvre, ou si c’était Camille Claudel, ou Bourdelle, il aura bien du mal à répondre… Ce qui est intéressant, c’est que la vigilance de Rodin à surveiller le travail effectué dans son atelier faisait qu’il pouvait intervenir pour effectuer une petite variation… Il existe un buste de Camille Claudel que Rodin a fait, le visage sortant de la pierre. Le menton n’était pas dessiné, mais l’artiste a décidé qu’il allait en rester là… Pour lui, tout était dit. Décider qu’une œuvre est parvenue à son terme tient de l’indicible, de la sensibilité propre de l’artiste.

Se pose aussi la question du statut social de l’artiste, qui n’existe pas de la même manière quand son œuvre est reconnue. Le film commence quand Rodin reçoit une très importante commande d’État. Ce que Camille Claudel n’a jamais eue…

J. D. : Mais Rodin n’a pas été reconnu tout de suite. Venant d’un milieu populaire, il s’est présenté en vain aux Beaux-Arts à trois reprises. Or à cette époque si l’on n’a pas fait les Beaux-Arts, et si l’on n’a pas récolté un petit prix à la villa Médicis de Rome, on n’a pas de commande. Ainsi Rodin peut dire à Cézanne, dans le film : « À quarante ans, je n’étais personne ».

Vous montrez qu’il y a quand même un partage entre les artistes de ce temps, au cours d’une scène où Rodin rejoint Mirbeau, Cézanne et Monet pour déjeuner…

J. D. : À ceci près que Rodin n’était pas très costaud en amitié. Il fréquente ceux qui l’aident, mais il a du mal à être un ami solide.

Pourquoi cet épilogue japonais et contemporain ? Aviez-vous peur que l’on ne mesure pas la pérennité de l’œuvre ?

J. D. : Je me suis particulièrement attaché au Balzac du sculpteur, qui a évolué au fil des années et que Rodin ne verra jamais se son vivant sous sa forme définitive. Rodin meurt en 1917, et il faudra attendre plus de vingt ans pour que son premier Balzac soit exposé au carrefour Raspail Montparnasse, d’où il est immédiatement retiré pour le sauver de la rapacité des Allemands. En fait l’œuvre ne va réellement commencer sa vie qu’à partir des années cinquante. Avant de conquérir le monde à partir des années soixante-dix. J’ai pensé tourner au MOMA de New York, qui est l’un des beaux écrins de l’art moderne. Mais le musée était en travaux, en phase d’extension. Du coup la moitié des œuvres habituellement exposées se retrouvaient remisées. C’était le cas de leur Balzac. Nous nous sommes alors dirigés vers Tokyo. Comme quoi ce pauvre Balzac, qui était resté enfermé à Meudon pendant des années, a fini par conquérir le monde.

Dans votre film, il y a comme un passage de relai entre plusieurs formes artistiques. Balzac est tout simplement l’un des plus grands écrivains de tous les temps, Rodin un sculpteur de légende, et vous vous emparez à votre tour de leur œuvre pour faire un film…

J. D. : C’est gentil de me ranger dans la boucle, je ne prétends pas à leur génie. Mais Balzac et Rodin ont en commun d’avoir généré une œuvre considérable, tant sur le plan du talent que quantitativement. On se demande comment Balzac a pu écrire tout ce qu’il a signé, et l’on est pris de vertige à voir toutes les sculptures de Rodin. Ces deux hommes-là ne pouvaient pas vivre sans travailler, encore et encore… Très modestement, je crois que cela s’applique également à mon itinéraire. Même si je regrette que le cinéma ait aussi des contingences financières qui font que j’ai traversé certaines périodes sans tourner. J’aurais aimé faire dix ou quinze films de plus ! n

Propos recueillis par Yves Alion

Réal. et scén. : Jacques Doillon. Phot. : Christophe Beaucarne. Mus. : Philippe Sarde. Prod. : Les Films du Lendemain / Artémis Productions. Dist. : Wild Bunch Distribution. Int. : Vincent Lindon, Izïa Higelin, Séverine Caneele, Bernard Verley, Anders Danielsen Lie, Olivier Cadiot. Durée : 1h59. Sortie France : 24 mai 2017.