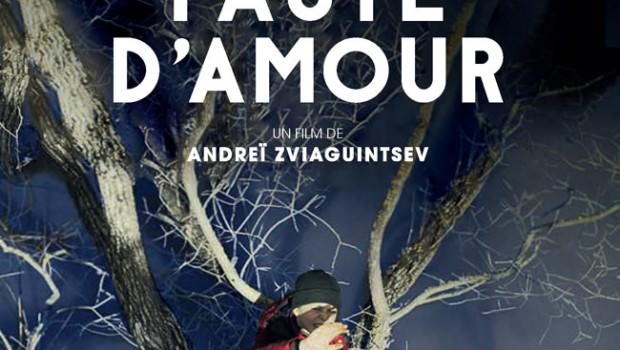

Critique – Faute d’amour d’Andreï Zviaguintsev

Humains trop inhumains

Les portes d’une école d’où sortent en courant des enfants qui s’égayent. De retour chez lui, Aliocha, douze ans, se réfugie dans sa chambre. Ailleurs, dans l’appartement qu’ils essaient vainement de vendre afin de mettre un terme à leur cohabitation matrimoniale devenue insupportable, ses parents évoquent son prochain envoi en pension. Comme s’il n’existait pas. Ou plutôt comme s’il n’existait plus, car le torchon brûle entre Boris et Genia qui mènent déjà leur nouvelle vie, chacun de son côté, et aimeraient bien pouvoir se débarrasser de ce gamin encombrant qui a le double tort de leur rappeler qu’ils l’ont conçu ensemble hier et qui est devenu aujourd’hui l’ultime obstacle qui entrave leur avenir et va les contraindre à rester en contact l’un avec l’autre pour assurer sa subsistance, à défaut de tenir leur rôle de parents. Ce soir-là, c’est la mère qui dort dans l’appartement conjugal. Mais quand elle rentre de chez son amant, en plein milieu de la nuit, elle ne prend pas garde au fait qu’Aliocha n’est plus dans son lit. Livré à lui-même, le gamin, lui, erre dans la nature. La police conclut à une fugue comme il y en a beaucoup en Russie et organise des battues destinées à retrouver le petit garçon avec une science consommée de l’exercice. Le père et la mère se seraient bien passés d’un tel remue-ménage, même si bientôt, c’est un sentiment inavouable qui les envahit de façon indicible : plus d’intrus pour gâcher leur avenir. Le titre français du nouveau film d’Andreï Zviagintsev reflète l’ambiguïté de son propos à travers le double sens du mot « faute » qui signifie ici autant « absence » qu’« erreur ».

Film après film, le réalisateur dresse l’état des lieux de la société russe contemporaine à travers l’implosion de son noyau de base : la famille. Et son constat n’est pas reluisant. Il renvoie en écho à une longue tradition qui va de Dostoïevski à Tchekhov. Avec cette figure tutélaire qui le guide depuis toujours, comme un phare dans la brume : Ingmar Bergman. Zviaguintsev n’a d’ailleurs pas caché que Faute d’amour s’inspire de Scènes de la vie conjugale (1973) par son observation clinique d’un couple en voie de désagrégation avancée. À cette nuance près que, comme dans Elena (2011) et Leviathan (2014), c’est la société elle-même qui sécrète ces troubles intimes, là où son premier film, Le Retour (2003), exprimait encore un vague espoir, et où le suivant, Le Bannissement (2007), avait déjà allumé la mèche de la discorde au contact de la nature. Dans Faute d’amour, le couple cède à la pression de son arrivisme effréné et de son égoïsme endémique. Genia s’est servie de l’ambition de Boris pour échapper à son milieu et tenter de s’élever. Jusqu’au moment où il a atteint son potentiel et s’est avéré inutile. Entre-temps, elle a trouvé en Anton un meilleur parti, qui plus est plus âgé qu’elle, donc a priori plus facile à manipuler. Simultanément, son futur ex-mari a succombé à un autre fantasme de la petite bourgeoisie en la personne de Macha, une jeune femme sur laquelle sa mère veille comme la prunelle de ses yeux, car elle constitue son capital le plus précieux et l’enfant que porte celle-ci incarne l’avenir mais surtout leur salut commun. Ces trois couples, celui qui se défait et ceux qui se forment, incarnent trois variantes d’un modèle social qui n’a pas résisté à l’embourgeoisement de la société russe.

La scène clé de Faute d’amour se déroule autour d’un corps que le couple été prié de venir identifier dans une chambre mortuaire. C’est ces parents indignes que filme Zviaguintsev, comme pour capter dans leur regard indéchiffrable ou à travers leurs larmes si sonores (car c’est sur eux qu’ils pleurent) la trace d’un sentiment de culpabilité, voire d’un simple remord. Sans qu’on puisse savoir si cette dépouille est bel et bien celle de ce fils dont ils ont déjà fait le deuil pour passer à la suite. Le seul moyen de transformer le doute en certitude aux yeux des autorités consiste à pratiquer un test ADN. Ce qu’ils refusent. Parce que cette situation les arrange et qu’ils entendent en profiter pour faire ainsi de leur passé commun table rase.

Il y a dans le personnage de mère campé par l’impressionnante Mariana Spivak une indifférence proprement terrifiante et une détermination à toute épreuve qui s’exprime au cours de cette séquence où elle sort dans le froid pour faire du rameur, avec une détermination résolue à démontrer qu’elle est imperméable à tout, y compris aux éléments. Quant au père qu’incarne Alexeï Rozine, dépeint de bout en bout comme un être soumis, il faudra que naisse son nouvel enfant pour qu’on réalise à quel point il est inadapté à ce rôle à répétition de géniteur que lui imposent ses compagnes. Rarement un film a parlé avec autant de violence de l’indifférence ordinaire face à la fonction sociale qu’on se voit assigner. Zviaguintsev manifeste une impressionnante capacité à n’épargner aucun de ses protagonistes, tout en accablant le monde impitoyable qui les écrase. Pas question de chercher des circonstances atténuantes à ces humains trop inhumains. n

Jean-Philippe Guerand

Nelyubov. Réal. : Andreï Zviaguintsev. Scn. : Oleg Negin et Andreï Zviaguintsev. Dir. Phot. : Mikhail Krichman. Mus. : Evgeni Galperin. Mont. : Anna Mass. Déc. : Andreï Ponkratov. Cost. : Anna Bartouli. Int. : Mariana Spivak, Alexeï Rozine, Matveï Novikov, Marina Vasilieva, Andris Keishs, Alexeï Fateev. Prod. : Alexandre Rodnianski, Sergueï Melkoumov, Gleb Fetissov, Vincent Maraval, Pascal Caucheteux et Grégoire Sorlat pour Non-Stop Productions, Why Not Productions, Arte France Cinéma, Les Films du Fleuve et Fetisoff Illusion. Dist. : Pyramide. Durée : 2h07. Sortie France : 20 septembre 2017.