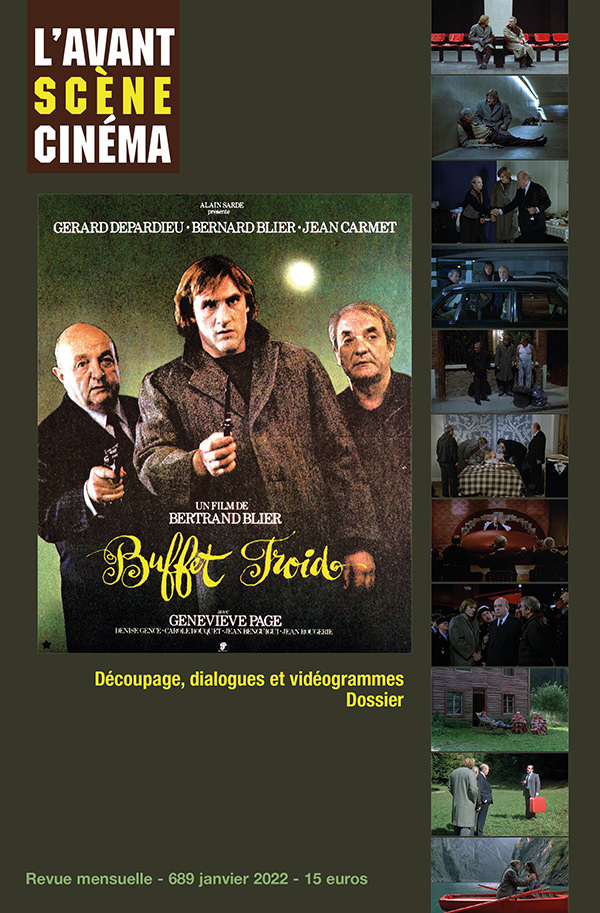

Numéro 689 – Buffet froid de Bertrand Blier

Pour commander, cliquez ici

Dossier Buffet froid de Bertrand Blier

Entretien avec Bertrand Blier

Cet entretien avec Bertrand Blier a été publié dans l’ASC n°244, en accompagnement du scénario (c’était au lendemain de la sortie du film, à une époque où les dossiers accompagnant les découpages étaient encore minces, voire inexistants). À ce moment-là, l’essentiel de l’œuvre du signataire des Valseuses est devant lui… Mais à le relire, on se dit que le verbe de Blier était déjà bien en place. Les propos de notre homme n‘ont pas pris une ride, il n’a pas un mot à retirer, quitte à tiquer au détour d’une phrase… Mais c’est le contraire qui nous décevrait…

PROPOS RECUEILLIS PAR YVES ALION

Votre éducation et le milieu dans lequel vous avez été élevé vous ont-ils prédisposé au métier que vous exercez ?

Bertrand Blier : Ce n’est pas facile à déterminer. Les choses se font d’elles-mêmes. Je suis né fils d’acteur, acteur connu, acteur populaire, et il m’est impossible de savoir ce qui se serait passé si j’étais né fils de notaire ou de dentiste. A priori, il me semble que c’est terriblement déterminant. Jusqu’à seize ou dix-sept ans, alors que mon père me demandait ce que je comptais faire plus tard, je ne savais pas quoi répondre. Je n’avais envie d’aucun métier. Je n’avais non plus aucune connaissance de ce qu’était le cinéma. Je voyais beaucoup de films dans mon quartier, mais je ne me posais pas de questions. C’est vers dix-huit ans que j’ai eu une révélation, qui m’a été offerte par Henri-Georges Clouzot, par hasard. J’étais en vacances avec mes parents, à Saint-Paul-de-Vence, et Clouzot terminait le montage du Mystère Picasso. On le voyait assez souvent. Mon père jouait aux échecs avec lui. Clouzot, comme tous les metteurs en scène ayant un film en gestation, en parlait1. Moi, j’écoutais, et j’étais assez fasciné. Et puis, il m’a invité à une projection de travail du Mystère Picasso. C’est alors que j’ai découvert qu’au-delà de l’image, il y avait un bonhomme, qui s’appelait le metteur en scène, qui avait une position sublime, qui exerçait un métier superbe. Trois ou quatre mois plus tard, quand mon père m’a posé pour la cent-quatorzième fois la question : « Qu’est-ce que tu veux faire plus tard ? », j’ai répondu « La mise en scène ».

Ceci dit, mon père me tenait plutôt à l’écart de son travail. J’ai dû aller deux ou trois fois dans des coulisses de théâtre, et deux ou trois fois sur un plateau, c’est tout. Mais, à côté de cela, j’avais quand même l’habitude de voir des gens connus : Simone Signoret, Yves Montand, François Périer… Je venais leur dire bonsoir avant d’aller me coucher. Mais c’était normal, si ce n’est que c’étaient des gens assez marrants. Et cela, ça a été très important. Quand mon père recevait ses copains, ça déconnait très très dur. Très jeune, j’ai vu des choses hallucinantes. Un acteur ne travaille pas sans arrêt. Quand je rentrais de l’école, mon père était là, avec ses copains, en train de jouer aux cartes et de boire des coups, en sortant des milliards de conneries. C’est une éducation formidable, une éducation dans l’humour. C’est un capital énorme. Dans mes films, je ne fais que transmettre ce capital humoristique, qui me vient de mon père, qui le tenait lui-même du sien. Tout cela m’est arrivé dans une corbeille.

Vous avez commencé votre carrière comme assistant chez Lautner…

Vous avez commencé votre carrière comme assistant chez Lautner…

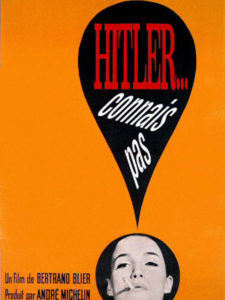

B. B. : J’ai d’abord fait des stages chez des metteurs en scène de la « qualité française » : La Patellière, Delannoy… C’est-à-dire que j’apportais les sandwichs et les bières… Puis je suis devenu second assistant de Georges Lautner, pour quatre films. C’était l’époque où Lautner démarrait la série des Monocles. Je me destinais à suivre une filière classique d’assistant jusqu’à vingt-huit ou trente ans. Cette époque précède de quelques mois la Nouvelle Vague. J’ai donc travaillé sur des tournages dits « classiques ». Et c’est fou ce qu’on m’a appris de trucs sur un plateau… Mais en contrepartie, c’était l’armée. Il y avait un côté militaire et absurde. Maintenant, on se prend un peu moins au sérieux. Un beau jour, j’ai eu un coup de chance inouï : je me suis retrouvé branché sur un projet de film. Et je me suis lancé dedans, tête baissée. J’ai fait le film : c’était Hitler, connais pas. J’avais vingt-deux ans, Ce qui fait qu’à vingt-trois, quand mon film est sorti, je me suis retrouvé avec le statut de metteur en scène. Comme Chabrol, Godard, Truffaut, qui avaient sorti leurs films peu de temps auparavant.

Mais je n’étais pas prêt du tout à en faire un autre, je n’avais pas du tout gambergé. Je me suis retrouvé avec des propositions, et là, je me suis planté, parce que je n’avais rien de prêt. C’est là que j’ai commencé à ramer, à écrire des histoires avec des copains, des collaborateurs. Puis j’ai tourné un second film, Breakdown, que les distributeurs ont rebaptisé Si j’étais un espion. Ça a été un échec, qui m’a permis d’apprendre ce qu’était un film de fiction, mais je suis resté six ans sans travailler. Jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans environ.

À la fin de cette période, vous avez écrit un scénario pour Lautner. Était-ce par hasard ? Lautner a tourné un bon nombre de parodies policières, desquelles Buffet froid se rapproche par certains côtés. On meurt facilement, chez Lautner…

B. B. : C’est un metteur en scène qui a apporté des choses au cinéma. J’ai assisté à la naissance du « style Lautner », avec Le Monocle noir, au moment où il s’est mis à délirer. Sur le plan de la parodie, Lautner m’a appris des trucs. Ce qui est merveilleux chez lui, c’est qu’il adore la ringardise. Il aime travailler sur un scénario merdeux. Plus c’est merdeux, plus il est content. J’ai gardé de ça un goût pour le côté « série B », et dans Buffet froid, il y a de cela. Par exemple la scène où Alphonse et l’inspecteur montent les escaliers, et où apparaissent les pieds de l’assassin. C’est complètement ringard. C’est nul. Dans un film sérieux, ça serait tombé dans le panier. Lautner et moi avons cela en commun, nous aimons les portes qui grincent et les mecs qui font les gros yeux.

Pendant ces six ans d’inactivité en tant que metteur en scène, j’avais appris à écrire : j’avais eu quinze projets de films. Certains scénarios ont d’ailleurs été tournés. Au départ, j’écrivais avec des copains. Mais petit à petit, je me suis aperçu que ce n’était pas plus mal lorsque j’écrivais seul. Pendant cette période, j’ai passé tout mon temps chez les producteurs. Ils ont parfois été très intéressés. Parfois, les repérages ont été faits, les acteurs pressentis, et puis plus rien… Je pense en particulier à une adaptation de L’Écume des jours. Tout cela m’a drôlement rodé. Mais, au bout d’un certain temps, je me suis dit qu’il fallait prendre le taureau par les cornes. Je suis allé voir Lautner, et je lui ai dit : « Il faut que je travaille ». Or, justement, il cherchait une histoire. Nous avons cherché ensemble et c’est ainsi que j’ai écrit Laisse aller… c’est une valse.

C’était la première fois que j’avais une responsabilité d’auteur, que je signais quelque chose et que l’on me payait pour cela. Après ce film-là, je me suis retrouvé dans la position d’auteur. Je me disais : « Je vais pouvoir vivre de ma plume ». Et alors là, plus rien… Cela m’a mis très en colère. Et c’est en colère que j’ai écrit Les Valseuses. J’ai écrit les quatre-vingts premières pages en trois jours. Il fallait que ça sorte. La mauvaise humeur à l’état brut. Mais au départ, cela devait être un petit roman policier, de série noire. J’avais d’ailleurs contacté la « Série noire ». Un scénario fait de cent à cent-vingt pages. En développant un peu la colonne de gauche, on arrive facilement à deux cents. Je pensais donc mettre deux ou trois mois à écrire ce livre. Je m’étais mis au turbin à mort. Mais après les quatre-vingts premières pages, je me suis arrêté trois ou quatre jours, j’ai réfléchi et j’ai découvert mon histoire. Et j’ai mis en réalité un an à l’écrire. Tous les jours, je me disais : « Je vais être ridicule ». Autant j’étais sûr de pouvoir faire des films corrects, autant, devant l’écriture… Quand le livre a été fini, j’ai été voir un éditeur. Et le livre a été édité. Je pensais qu’il se ramasserait. Et le livre a marché. Tant et si bien qu’au bout de quinze jours, j’avais douze producteurs qui me téléphonaient pour tourner l’histoire.

L’un des atouts principaux des Valseuses, c’est de regrouper trois débutants qui ont pour nom Gérard Depardieu. Patrick Dewaere et Miou-Miou. Était-ce le fruit du hasard ou avez-vous eu un flair de renard ?

L’un des atouts principaux des Valseuses, c’est de regrouper trois débutants qui ont pour nom Gérard Depardieu. Patrick Dewaere et Miou-Miou. Était-ce le fruit du hasard ou avez-vous eu un flair de renard ?

B. B. : En toute modestie, je crois que j’ai eu du flair. J’ai vu tous les jeunes comédiens de l’époque, du moins les acteurs masculins… parce que j’ai eu le coup de foudre pour Miou-Miou, Pour les rôles masculins, avec le producteur, nous avons réfléchi pendant six mois. Parce que prendre Depardieu, au départ ce n’était pas évident. C’était incontestablement un acteur formidable, mais ce n’était pas certain qu’il allait plaire au public. Gérard Depardieu, avec son espèce de masse, est a priori le contraire d’une vedette de cinéma… Dewaere, au contraire, s’est révélé tout de suite. On s’est dit : « C’est le nouveau jeune premier » … Or, après la sortie des Valseuses, Depardieu a démarré en flèche et Dewaere a eu du mal…

Depardieu est une vedette pour les metteurs en scène, et Dewaere est une vraie vedette populaire. Quand Dewaere joue dans un film médiocre, il sauve le film. La différence entre lui et Depardieu, c’est celle que vous avez entre Gérard Philipe et Michel Simon. Michel Simon a toujours été mal accepté par le public. Ceci dit, quand Depardieu et Dewaere tournent ensemble, c’est à mon avis ce qu’il y a de mieux au monde. Je connais bien les acteurs américains, et je n’ai aucun complexe vis-à-vis du cinéma américain sauf économique bien sûr. Sur le plan du talent, je trouve que les acteurs français sont aussi forts qu’eux. Depardieu-Dewaere, c’est à mon avis meilleur que Redford-Newman…

En marge de l’engouement public, un certain nombre de gens ont trouvé que Les Valseuses était le film le plus vulgaire jamais tourné.

B. B. : Je crois qu’ils se sont mis le doigt dans l’œil. La France est un pays très vulgaire. C’est pourquoi beaucoup de gens ont l’obsession de la vulgarité… En fait, quand je revois le film, je suis terrifié. Quand je l’ai écrit, j’avais envie de cracher. J’avais envie de dire aux gens : « Vous allez payer votre place et vous allez en prendre plein la gueule, et vous allez être contents ». Le film n’était pas vulgaire, il était grossier. En France, il existe une tradition culturelle paillarde. C’est le pays de Rabelais. Or, maintenant, il est de plus en plus difficile de mettre la main au cul dans un film. Les gens s’autocensurent. Pas tous, heureusement. Je pense à Claire Brétécher par exemple. Elle a fait des trucs d’une grossièreté que seule une femme peut se permettre. Cela fait plaisir, parce que souvent les femmes ne sont pas marrantes. Et elle, elle tape dans tous les sens, tout le monde prend sa volée de bois vert. Je voulais travailler avec elle, mais cela ne l’intéresse pas du tout. Alors, quand on me demande pourquoi je maltraite autant les femmes… Hier encore, je me suis fait agresser sauvagement par une femme qui m’a dit : « Vos films ne me font pas rire du tout. Cette veuve lubrique… Qu’est-ce que vous avez après les femmes ? »2. Ma réponse est simple : quand je pense à une histoire, les passages drôles me viennent à propos des personnages masculins. Parce que les femmes sont moins marrantes dans la vie.

Vous ne les gâtez pas, quand même.

B. B. : Non, Mais je ne gâte pas non plus les personnages masculins. Il y a plus de personnages masculins parce qu’ils me font marrer. Après Les Valseuses, je me suis posé des questions et je me suis bien dit qu’il fallait faire un film avec des bonnes femmes. Et ça fait des années que je cherche quel est le film à faire avec des bonnes femmes. Je n’ai pas trouvé… Si je fais un film sur les femmes, il faut qu’il soit drôle.

Dans Préparez vos mouchoirs, Carole Laure a un rôle important.

Dans Préparez vos mouchoirs, Carole Laure a un rôle important.

B. B. : Important, parce qu’elle a la grande intelligence de se taire. On m’a reproché d’en avoir fait une femme-objet. C’est vrai. Comme c’est vrai que son moment le plus joli, c’est quand elle retire sa chemise de nuit devant le petit garçon.

Vous dites vous être posé des questions. Quelles sont les réponses que vous y ayez apporté ? Dans Les Valseuses, Miou-Miou est frigide. Dans Buffet froid, la veuve est effectivement lubrique, et nous ne parlerons pas de Calmos…

B. B. : Calmos, n’en parlons pas… Il y a prescription … Je crois que ça va changer. En quatre films, j’ai été au bout d’un truc. Avec Buffet froid, je vais mettre un point final à une page de ma carrière. Je viens de faire quatre films de façon totalement libre, j’ai été au bout d’une certaine envie. Avec Buffet froid, j’ai l’impression d’avoir donné mon maximum. Maintenant, je vais laisser l’humour de côté3. Cela ne veut pas dire que je vais faire des films sérieux, mais l’humour ne sera plus l’objectif, les femmes auront alors peut-être des rôles plus importants. À partir du moment où l’on ne cherche plus tellement à faire rire, on peut créer des personnages de femmes. Pour moi, les femmes ne sont pas des personnages drôles. Elles sont émouvantes, merveilleuses, très troublantes, agressives… etc. mais drôles, ce n’est pas évident. Ou alors, on tombe dans la pantalonnade.

Dans Buffet froid, bien sûr, j’aurais pu créer un personnage de femme meurtrière, mais ça ne m’a pas inspiré. Carmet, avec son anorak, qui explique que c’est à cause du béton qu’il tue les femmes seules, ça me fait marrer parce que ça correspond à un poncif. Si j’avais pris une femme pour tuer les gens, on n’y aurait pas cru.

Dans Préparez vos mouchoirs, comme dans Buffet froid, vous cultivez le paradoxe comme l’un des beaux-arts. À partir d’une situation un peu inhabituelle, vous développez un schéma logique qui débouche sur le délire.

B. B. : La situation de départ est un tout petit peu anormale. Dans Préparez vos mouchoirs, un type va en voir un autre pour lui dire : « Si tu veux te taper ma femme, vas-y ». Ça peut arriver, même si c’est rare. Je conçois le cinéma comme un jeu, où l’on joue au chat et à la souris avec le public. Comme on raconte au public toujours la même histoire, il a une culture déterminée. C’est pour cela que j’adore les poncifs. Parce que, quand on amène un poncif énorme, les gens disent : « Bon, d’accord, le mari, la femme, le cocu, l’amant » et puis, non, hop, on lui montre un truc auquel il ne s’attend pas. Ce qui m’amuse, c’est de retourner complètement le poncif. Il faut aller plus loin, au-delà du poncif. Quand dans Préparez vos mouchoirs, Serrault arrive pour demander à Dewaere de baisser sa musique, il s’agit d’une situation classique, que l’on a vue cent fois. Et alors, non, la scène bifurque et les mecs lui disent d’écouter Mozart. Et il finit dans le lit de la fille. Cela m’amuse, parce que l’on ne s’y attendait pas.

Vous ne prenez rien au sérieux. C’est pour cela que vos films sont totalement inclassables.

B. B. : Je les prends terriblement au sérieux, mais c’est la forme qui ne l’est pas.

Quand vous dites : « Il y en a marre du béton », au premier degré, c’est un slogan écologiste ; au second degré, c’est plutôt critique envers les sus-nommés écologistes ; et ce second degré paraît rapidement insuffisant. Il faut alors en quelque sorte dépasser le contre-poncif…

B. B. : On peut taper sur le béton tant qu’on veut, mais il ne faut pas dire que tout est moche. L’humour permet de se moquer des choses avec la plus parfaite mauvaise foi. Des spectateurs pensent effectivement : « Ce pauvre Carmet, encore une victime de la société »… D’autres sont au second degré, d’autres encore, au troisième degré… Ce qui m’amuse, c’est de piéger le spectateur, de l’amener sur des fausses pistes, dans des labyrinthes. C’est une pratique qui vient d’ailleurs beaucoup plus de la littérature que du cinéma. C’est ce qui est merveilleux chez Borgès, qui commence une histoire par : « On prétend, mais c’est certainement faux… ». Enfin, dans l’idée de départ de Buffet froid, Depardieu tuait pour de bon, on le voyait planter le couteau. L’idée de départ, c’était un type se promène dans la foule, en tue un autre et lui dit : « Et si je vous tuais, quel effet ça vous ferait ? »

Pour Buffet froid, comment vous est venue l’idée de départ ?

B. B. : C’est une idée qui m’est venue grâce à Depardieu, qui a mis plusieurs années à germer. Dès le tournage des Valseuses, j’en discutais avec Gérard : j’avais envie de tourner un polar très brutal, très agressif, une sorte d’En quatrième vitesse d’aujourd’hui. Et puis, j’avais envie de créer un personnage solitaire, dangereux, capable de tout. J’ai cherché le sujet pendant plusieurs années. J’ai trouvé quatre ou cinq sujets que j’ai laissé tomber. Mais mon envie est restée. Buffet froid ne correspond pas tout à fait à cette envie initiale, mais le personnage solitaire et dangereux est resté puisque Depardieu tue…

La mort vous obsède-t-elle tout particulièrement ?

B. B. : Honnêtement, c’est une chose à laquelle je pense souvent… Mais ce n’était pas mon propos de faire un film sur la mort. C’est venu après. Mon propos était de faire un film sur un type qui a un couteau dans sa poche et qui va s’en servir, simplement pour voir quel effet cela fait de tuer quelqu’un. « Tiens, et si je vous le plantais dans le ventre… Ah merde, je me suis laissé emporter. » Et le gars disait : « Ben je vais mourir… » et le type répondait : « Ben oui, je suis désolé ». Et puis, j’ai modifié ce départ. Parce que j’ai eu un peu peur. Je me suis dit qu’il fallait être plus roublard. Le public ne pouvait pas admettre cela. Je le regrette un peu. La violence est un peu atténuée. On n’est plus heurté dès le départ par une violence meurtrière. J’ai raisonné en professionnel. Je me suis dit que le personnage ne pouvait pas être un surineur. Ce n’était pas possible. Il fallait qu’il soit sympathique. Ce raisonnement, je ne me le serais peut-être pas tenu il a trois ou quatre ans. C’est l’expérience… Ma première idée était peut-être la meilleure. Dans un livre, je l’aurais conservée.

Le personnage de Depardieu est assez flou. Ce n’est pas un personnage de loubard, malgré son couteau à cran d’arrêt : il habite à la Défense, dans un appartement assez cossu, et d’un autre côté, on ne le voit pas faire un travail quelconque…

B. B. : C’est un personnage formidable, parce qu’on ne sait rien sur lui. Et moi le premier. Nous nous sommes posé des questions, avec Gérard, et avec toute l’équipe. Par exemple, le décorateur m’a posé des questions sur son passé, quand nous avons fait ce décor, en studio… Parce qu’un décor permet de trouver des enseignements sur le passé d’un personnage… On n’a jamais trouvé ce que ce type pouvait faire… C’était un rôle très difficile à jouer : Depardieu ne pouvait s’appuyer sur rien de précis… Alors, il s’est appuyé sur quelques détails : la porte qu’il ne fermait pas, le pardessus qu’il ne quittait pas… La mise en scène s’est faite sur le tas.

Il y a certain décalage entre l’apparente décontraction du langage, la mobilité de la caméra et puis la sévérité des thèmes abordés.

B. B. : La mise en scène est faite pour mettre mal à l’aise. C’est un film, par exemple, qui est fait entièrement avec des courtes focales : à part quelques gros plans, tout est fait entre 20 et 35 mm. Cela donne un climat et une qualité de profondeur de champ très importants. C’est la première fois que je fais cela. C’est l’histoire qui le voulait.

Buffet froid comme Préparez vos mouchoirs, et comme d’autres films d’autres cinéastes, renoue avec un cinéma dans lequel le scénario revêt une importance particulière, et où les acteurs ont un relief qu’ils avaient perdu depuis un certain temps.

B. B. : J’aime mieux les acteurs. Je suis habitué maintenant à travailler avec des acteurs de très grande classe. D’ailleurs, ce que j’ai écrit n’est pas faisable avec des acteurs moyens. Ce qui se passe dans mes films est tellement dingue que seuls des acteurs comme Depardieu, Dewaere ou mon père parviennent à le faire passer. Imaginez ce que serait la scène dans le métro sans Serrault4…

Avez-vous un amour particulier pour le cinéma noir ?

B. B. : Oui forcément, parce que j’aime bien ce qui est agressif. Ce que je n’aime pas, au cinéma, c’est le côté « divertissement en pantoufles », sauf quelques films américains, comme Le Père de la mariée… Mais en France, on n’est pas très doué pour ce genre de trucs. Il faut agresser les gens, et pas seulement au cinéma, dans toutes les expressions artistiques. Sinon ils s’endorment.

Votre cinéma est très pessimiste. Aucun personnage ne réchappe du grand jeu de massacre.

B. B. : Jusqu’à présent. Actuellement, je travaille sur un sujet qui est très différent, et le personnage masculin va s’en sortir. Il se conduit « bien »5… Ça me fait très très peur…

Votre pensée peut paraître un peu nihiliste. Après avoir dynamité le couple, la mort, la vie… etc. vous renvoyez dos à dos tout le monde, sans vous impliquer.

B. B. : C’est une vision un peu hâtive. Il y a quand même dans mes films des moments de tendresse. Pas dans Buffet froid mais dans Préparez vos mouchoirs ou dans Les Valseuses, il y a des moments où les personnages sont généreux. Par exemple, dans Préparez vos mouchoirs, j’aime beaucoup la scène où Depardieu va chercher Dewaere pour lui dire : « Tu me manques ». L’autre répond : « Mais tu me connais pas ». Et Depardieu ajoute : « Je l’aime trop cette fille, il faut que j’en parle à quelqu’un » … En fait, je ne suis pas pessimiste dans la vie. Je peux l’être, mais mon comportement est plutôt celui d’un mec optimiste. Mais je crois que c’est difficile de faire des films optimistes, parce qu’on ne vit pas dans une époque optimiste. On fait des films qui ressemblent à l’époque dans laquelle on vit.

Propos recueillis par Yves Alion / février 1980

1. Les Espions.

2. Bertrand Blier fait allusion à une présentation de Buffet froid, à Genève, suivie d’un débat.

3. Bertrand Blier ne se présentait pas aux élections, mais force est de reconnaître que c’est une promesse qui n‘a pas été tenue, loin s’en faut. Heureusement.

4. Bertrand Blier sait de quoi il parle : la séquence inaugurale, dans le métro avait effectivement été tournée sans Serrault, à la station Châtelet-Les Halles et non pas à La Défense qui plus est. Mais le comédien n’a pas donné satisfaction et la séquence a été retournée avec le résultat que l’on sait.

5. Beau-père.