Numéro 683 Le Clan des Siciliens de Henri Verneuil

Pour commander, cliquez ici

Dossier Le clan des Siciliens de Henri Verneuil

Gabin – Verneuil : une chronique des trente douloureuses

Dès les années 1950, Henri Verneuil s’impose comme l’un des cinéastes français les plus efficaces, grâce à des films d’une facture soignée par lesquels le public n’est jamais déçu. À la même époque, Jean Gabin devient un produit cinématographique de grande consommation, servi par des réalisateurs dévoués à sa personne. Leur collaboration sur cinq films, dont trois dialogués par Michel Audiard, ne pouvait qu’être couronnée de succès et suspectée de mercantilisme. Elle débouche pourtant sur une chronique audacieuse et désabusée de la France des trente glorieuses, depuis les années 1950 où un parfum de XIXe siècle flottait encore sur le monde du travail, jusqu’à la fin des années 1960 où la mondialisation de l’économie s’accompagne d’une mondialisation du crime.

PAR ANTOINE SIRE

Après une période difficile au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, puis une phase de reconquête, Jean Gabin s’installe confortablement vers 1955 au sommet d’un cinéma populaire, qui ne produit plus que l’ombre des films exigeants de sa jeunesse. Il est le plus viscéralement français de tous les acteurs, et use ce capital jusqu’à la corde. Avec certains réalisateurs on peut dire qu’il travaille en pantoufles, spécialement Gilles Grangier qui lui passe ses caprices et partage ses marottes. Avec Jean Delannoy et Denys de La Patellière, Gabin joue plutôt en chaussures de ville : des rôles ciselés, souvent inspirés de romans, incarnations du « cinéma français de qualité » que les auteurs de la Nouvelle Vague aimeront tant fustiger. Rares sont les cinéastes qui obligent l’acteur à enfiler les bottes de randonnée pour s’attaquer à des rôles vraiment marquants, d’où le désamour de la critique qui parle de « films fonctionnels ». Parmi les exceptions remarquées, Claude Autant-Lara, qui traitera Gabin sans ménagement et le confrontera d’abord à l’Occupation dans La Traversée de Paris, puis à Brigitte Bardot dans En cas de malheur.

Verneuil est mal vu par la critique et par les cinéastes de la Nouvelle Vague, ce dont il souffre. « Malgré son expérience, il est resté toute sa vie comme un animal fragile », écrit son biographe Roger Vignaud. Conscient des risques qu’il prend en s’associant avec Gabin, il lui témoigne les égards dus à un patron et lui offre des rôles taillés sur mesure pour son humanité renfrognée, mais sans sombrer dans les facilités d’un Baron de l’écluse ni d’un Gentleman d’Epsom. Verneuil n’est pas un cinéaste révolutionnaire, mais c’est un perfectionniste notoire. Souvent par ruse, il entraînera Gabin l’autoritaire à sortir de sa zone de confort, et cela donnera du meilleur cinéma. En outre, tous les films issus de leur rencontre portent un regard critique sur leur temps et sont mieux qu’un simple prétexte à flatter le vieil acteur : Des gens sans importance aborde des sujets sociaux d’une manière plus engagée que l’essentiel du cinéma populaire de son époque, Le Président et Un singe en hiver sont chacun la chronique amère d’un aspect de la France, Le Clan des Siciliens et Mélodie en sous-sol racontent à l’américaine des histoires de losers magnifiques et la fin d’un monde.

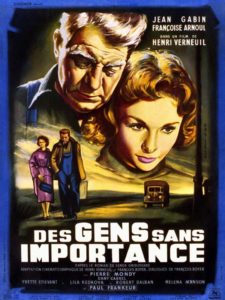

Des gens sans importance (1956) : Zola au pays des camions

L’ancien chauffeur de locomotives de La Bête humaine et de La nuit est mon royaume a beau adorer les trains, dans les années 1950 ce sont les chauffeurs routiers qui incarnent le mieux la possibilité pour des hommes ordinaires de rencontrer l’aventure au coin de la rue. Gabin a refusé de jouer un lâche dans Le Salaire de la peur et le rôle est échu à son éternel ennemi Charles Vanel. Mais en 1955, il enchaîne coup sur coup deux rôles de camionneur avec Gas-oil, film noir réalisé par Gilles Grangier par lequel débute sa collaboration avec un Michel Audiard qui cherche encore ses marques, et Des gens sans importance, son premier projet signé Verneuil. Dans les deux films, Gabin conduit un impressionnant camion Willème à « nez de requin », un symbole du génie industriel français de l’époque.

L’ancien chauffeur de locomotives de La Bête humaine et de La nuit est mon royaume a beau adorer les trains, dans les années 1950 ce sont les chauffeurs routiers qui incarnent le mieux la possibilité pour des hommes ordinaires de rencontrer l’aventure au coin de la rue. Gabin a refusé de jouer un lâche dans Le Salaire de la peur et le rôle est échu à son éternel ennemi Charles Vanel. Mais en 1955, il enchaîne coup sur coup deux rôles de camionneur avec Gas-oil, film noir réalisé par Gilles Grangier par lequel débute sa collaboration avec un Michel Audiard qui cherche encore ses marques, et Des gens sans importance, son premier projet signé Verneuil. Dans les deux films, Gabin conduit un impressionnant camion Willème à « nez de requin », un symbole du génie industriel français de l’époque.

Si Gas-oil appartient à la catégorie ingrate des films noirs avec happy end, Des gens sans importance est un vrai film social ancré dans la réalité des années 1950, où routiers et cafetiers se lèvent à des heures de misère, où les cadences imposées par des contremaîtres mesquins sont infernales, où les familles sont mises sous tension par l’épuisement des travailleurs. À l’écriture, François Boyer, qui collaborera plus tard avec Audiard sur Un singe en hiver et en trouvera quelques-unes des situations les plus marquantes. Françoise Arnoul, alors proche du Parti Communiste, incarne avec justesse une jeune serveuse qui mourra des suites d’un avortement clandestin, mise enceinte par le chauffeur incarné par Gabin. Celui-ci joue les camionneurs surmenés avec une sobriété résignée, ne sortant de ses gonds que sous l’épuisement et la tension, lorsqu’il gifle sa fille incarnée par la jeune Dany Carrel, qui lui reproche son infidélité. Des gens sans importance, avec son titre à l’ironie militante, vaudra à Verneuil l’une de ses rares acclamations de la critique, y compris de François Truffaut. Le film « est beaucoup moins un reportage romanesque sur le milieu des routiers, qu’un drame de la misère et de la malchance », écrit Jean de Baroncelli, dans Le Monde. Soixante ans après sa sortie, Pierre Murat de Télérama n’hésite pas à qualifier Des gens sans importance de « Meilleur film d’Henri Verneuil ».

C’est André Bernheim, leur agent commun, qui a mis Verneuil en relation avec Gabin et a proposé l’adaptation du roman d’un autre de ses clients, Serge Groussard. Le cinéaste a seize ans de moins que l’acteur, qui n’a jamais travaillé avec quelqu’un d’aussi nettement plus jeune que lui. Son amitié avec Fernandel explique que Gabin ait accepté, sans bien le connaître, de tourner avec celui qui est alors l’un des réalisateurs attitrés de l’acteur marseillais. Malgré la présence d’acteurs de son entourage (Paul Frankeur en cafetier unijambiste, Robert Dalban en contremaître et l’excellente Yvette Étiévant qui joue son épouse trompée), la direction de Verneuil met rapidement Gabin mal à l’aise. Il craint que le cinéaste, ex-compagnon de Françoise Arnoul, ne cherche à reconquérir celle-ci en la favorisant à l’image. Effectivement Verneuil, amoureux transi, ne se remettra jamais vraiment de sa séparation d’avec l’actrice et, par la suite, n’offrira quasiment plus aucun autre beau rôle à une femme.

Gabin ne destine pas sa mauvaise humeur à la comédienne, qu’il a prise sous son aile depuis French Cancan, mais il refuse une scène d’amour dans la paille avec elle, pour laquelle il pourrait sembler trop âgé. Entre le réalisateur et son acteur vedette, le climat est électrique. Gabin tarde à donner sa confiance à Verneuil, fils d’immigré arménien aux manières policées, ingénieur de formation, obsédé par la technique, qui fait bouger sa caméra autour de lui faute d’avoir obtenu qu’il bouge devant elle. Dans la scène du bal des routiers, le cinéaste impose à sa vedette de danser avec la caméra dans les bras, ce qui l’excède – les images ainsi tournées ne seront pas utilisées. L’ambiance se détend un peu lorsque l’acteur, ancien jeune artiste des Folies Bergère, découvre que le réalisateur, ex gamin de Marseille, connaît par cœur les grands airs du Caf’ conc’. En outre, les deux hommes se retrouvent sur un sujet essentiel : leur solide coup de fourchette.

Mais Gabin reste irritable. Il traite le réalisateur de « chef de gare », s’agaçant de l’usage immodéré que Verneuil, qui sera toujours inspiré par les riches mouvements d’appareil du cinéma américain, fait des rails de travelling. Las que toute l’équipe doive supporter ses humeurs, Verneuil menace de quitter le tournage et se lève. L’acteur le rattrape in extremis, à la porte du studio de Billancourt : cette fois, la glace est brisée et le tournage se poursuivra normalement, égayé par la bonne relation entre l’acteur vedette et Pierre Mondy, qui joue son équipier. Signe que Gabin mûrit, il se voit de plus en plus en mentor des jeunes comédiens. Avec Dany Carrel, il refuse cependant de briser la glace. Douze ans plus tard, il imposera pourtant la présence de l’actrice dans Le Pacha. Elle comprendra alors que la froideur de Gabin n’avait eu pour objectif que de la faire jouer plus juste dans les scènes l’opposant à son père qu’elle déteste. Non seulement Des gens sans importance est apprécié par la critique, mais il rencontre un fort succès à l’étranger où il contribue à réveiller la notoriété émoussée de l’ex-Pépé le Moko. En définitive, cette expérience restera un bon souvenir pour Gabin. Elle clôt magistralement la série de ses rôles d’homme du peuple frappés par les fatalités, de La Bête humaine à Au-delà des grilles, tout en renforçant sa stature d’acteur au moment où il attaque la dernière partie de sa carrière. Gabin a finalement adoubé Verneuil que, dans un discutable signe de familiarité, il n’appellera plus qu’Achod, son prénom arménien.

Le Président (1961) : Monsieur Smith chez les Gaulois

Le cinéaste, fin diplomate, utilisera sa familiarité avec Gabin non pour rendre les tournages plus agréables, mais pour pousser sa vedette hors de sa zone de confort. Le Président en fournit un bon exemple.

Le cinéaste, fin diplomate, utilisera sa familiarité avec Gabin non pour rendre les tournages plus agréables, mais pour pousser sa vedette hors de sa zone de confort. Le Président en fournit un bon exemple.

En 1958, Gabin avait joué dans Les Grandes Familles. Cette chronique mélodramatique d’un empire industriel dans la France de l’après-guerre, une époque où le respect de l’étiquette bourgeoise sert de paravent aux coups les plus tordus, était signée de Denys de La Patellière. Le cinéma français de qualité dans toute sa splendeur pour les uns, dans toute son horreur pour les autres. Un scénario au cordeau tiré d’un roman de Maurice Druon, des dialogues assassins ciselés par Michel Audiard et un Gabin, inflexible au point d’en devenir inhumain, entouré d’un fils faible (Jean Desailly) ainsi que d’un bel échantillon de faux-jetons, emmené par Pierre Brasseur et Bernard Blier.

Trois ans plus tard, avec Le Président, adapté d’un roman de Simenon, Gabin s’embarque pour une aventure qui semble au premier abord très proche. Sous l’égide du producteur Jacques Bar, l’acteur est lié à Verneuil et Audiard par un contrat de trois ans. Gabin est confortablement entouré d’amis comme Blier, à nouveau dans le rôle d’un arriviste, et Louis Seigner, qui joue le Gouverneur de la Banque de France après avoir incarné un cousin sans scrupules dans Les Grandes Familles. L’exigence artistique et l’audace politique, pourtant, montent d’un cran. Le personnage que joue Gabin est un vieux solitaire qui défend avec intégrité la France face aux intérêts financiers et aux combinaisons politiciennes. Sa composition rappelle physiquement les grandes figures de la IIIe République – Clemenceau, Blum, Briand, Herriot. Mais Le Président est tourné à l’époque où De Gaulle, appelé à reprendre en main les destinées du pays dans la crise majeure de l’Algérie, a mis en place la Ve république pour déjouer le « régime des partis ». Le film et son héros, dont le havre provincial évoque inévitablement le refuge de De Gaulle à Colombey, apparaissent donc d’une troublante actualité, d’autant que l’Europe est également au centre de l’action et que l’encre du Traité de Rome est alors juste sèche.

Verneuil tient la matière d’un film qui passionnera les foules, et il poussera dans leurs retranchements les deux poids lourds auxquels il est lié : Audiard au stylo et Gabin en haut de l’affiche. Le réalisateur a passé plusieurs semaines auprès du scénariste, à Dourdan, en région parisienne, s’adaptant pour la bonne cause au démarrage lent et hédoniste de chacune de ses journées de travail. Le film comporte de nombreux morceaux de bravoure : les réunions secrètes dans un foyer de l’Opéra pour décider d’une dévaluation, les affrontements entre l’intègre Gabin et le véreux Blier, les relations complexes entre le Président et sa secrétaire incarnée par Renée Faure. Mais c’est le discours mémorable du vieux politicien devant les députés, où il promeut une Europe des citoyens et dénonce une Europe des intérêts financiers, qui constitue le grand moment du film. La collusion entre le monde des affaires et celui de la politique est mise au jour dans un réquisitoire cinglant, tandis que le risque d’une Europe oubliant ses fondements humains est souligné avec une verve visionnaire.

Le texte est d’une longueur inhabituelle pour Gabin, astreint à un exercice de mémoire sans précédent qui le met d’une humeur exécrable. Le tournage de la scène est pénible. L’acteur se trompe plusieurs fois, ce qui ralentit le travail. Et par malheur, il s’avère au visionnage des rushes qu’une partie des images présente un défaut technique, obligeant à un retournage que Verneuil ne sait comment annoncer à sa vedette. Mais le résultat final, éblouissant, évoque plutôt la force intemporelle d’un Victor Hugo que la roublardise d’un vieux routier du parlementarisme.

Ce lyrisme accusateur, mais d’un progressisme plutôt rare chez Audiard, laissera de marbre une partie de la critique. Les Cahiers du Cinéma parleront d’une « adaptation boulevardière et démagogique ». Dans Le Monde, Jean de Baroncelli écrit : « La démagogie (cinématographique) coule ici à flots sous forme de répliques acérées, de mots à l’emporte-pièce et d’un interminable morceau de bravoure au cours duquel le héros du film, vieux lutteur désabusé, cloue au pilori de son éloquence un troupeau de députés abasourdis. ».

Pourtant, si Gabin dénonce avec fracas l’affairisme feutré asservissant la politique, il le fait dans le cadre régulier des institutions, tel un avatar chenu et gaulois du Monsieur Smith de Frank Capra. Le Président sera réhabilité par Bertrand Tavernier, qui à l’occasion d’une rétrospective Verneuil à l’Institut Lumière, déclarera à Télérama : « Je considère Le Président comme un très bon film, admirablement joué et formidablement écrit même si la mise en scène est un peu plan-plan. On aimerait que les hommes politiques actuels, à commencer par le président de la République, au lieu de parler la langue des communicants qui leur font dire un nombre considérable d’imbécillités, s’inspirent du souffle de Michel Audiard dans Le Président ou Un Singe en hiver. J’aimerais entendre un président socialiste dire “Je suis pour l’Europe des travailleurs contre l’Europe du capital, je suis pour l’Europe du travail contre l’Europe des actionnaires”. ». Gabin est reconnaissant à Verneuil de lui avoir donné ce rôle en or. Après le tournage, il sera, avec Fernandel, l’un des deux témoins du mariage du cinéaste qui épouse Françoise Bonnot. Alors jeune débutante, elle deviendra l’une des plus grandes monteuses du cinéma français.

Un singe en hiver (1962) : voyage au bout de l’alcool

Les Cahiers du Cinéma avaient reproché au Président de trop occulter la méditation sur la vieillesse qui figurait dans le roman de Simenon, reproche en partie fondé puisque Gabin, âgé de 56 ans lors du tournage, avait exigé que son personnage n’ait pas plus de 73 ans à la fin du film, alors qu’il en a 82 dans le roman. Dans Un singe en hiver, Verneuil et Gabin se rattrapent en montrant un être arraché, par les naufrages de la vie, à l’homme d’aventures qu’il fut dans sa jeunesse. À nouveau, Verneuil pousse Audiard à imposer de longues tirades à Gabin, mais un autre défi attend l’acteur. Plus question de l’apparier à son ami Blier pour le mettre à l’aise. Son partenaire s’appelle Belmondo, vedette de la Nouvelle Vague, celle qui médit tant du cinéma dit de qualité dont Gabin est l’incarnation. Avec ce duo qui déjoue les clivages critiques, il ne fait aucun doute que Verneuil a réussi un assemblage gagnant. Belmondo a partagé avec Antoine Blondin quelques nuits d’ivresse dans les années 1950 au bar L’Échaudé tenu par Henri Leduc à Saint-Germain des Prés. Il est parfaitement qualifié pour incarner un jeune soulographe, tandis que Gabin n’a aucun concurrent possible pour jouer son ami de rencontre, hôtelier braillard et nostalgique dont l’alcoolisme de jadis ne demande qu’à être réveillé. Le cinéaste a promis aux deux vedettes de les traiter sur un strict pied d’égalité, et s’y tiendra.

Les Cahiers du Cinéma avaient reproché au Président de trop occulter la méditation sur la vieillesse qui figurait dans le roman de Simenon, reproche en partie fondé puisque Gabin, âgé de 56 ans lors du tournage, avait exigé que son personnage n’ait pas plus de 73 ans à la fin du film, alors qu’il en a 82 dans le roman. Dans Un singe en hiver, Verneuil et Gabin se rattrapent en montrant un être arraché, par les naufrages de la vie, à l’homme d’aventures qu’il fut dans sa jeunesse. À nouveau, Verneuil pousse Audiard à imposer de longues tirades à Gabin, mais un autre défi attend l’acteur. Plus question de l’apparier à son ami Blier pour le mettre à l’aise. Son partenaire s’appelle Belmondo, vedette de la Nouvelle Vague, celle qui médit tant du cinéma dit de qualité dont Gabin est l’incarnation. Avec ce duo qui déjoue les clivages critiques, il ne fait aucun doute que Verneuil a réussi un assemblage gagnant. Belmondo a partagé avec Antoine Blondin quelques nuits d’ivresse dans les années 1950 au bar L’Échaudé tenu par Henri Leduc à Saint-Germain des Prés. Il est parfaitement qualifié pour incarner un jeune soulographe, tandis que Gabin n’a aucun concurrent possible pour jouer son ami de rencontre, hôtelier braillard et nostalgique dont l’alcoolisme de jadis ne demande qu’à être réveillé. Le cinéaste a promis aux deux vedettes de les traiter sur un strict pied d’égalité, et s’y tiendra.

L’affaire ne s’est faite que grâce au légendaire refus de Gabin de se mettre dans l’inconfort physique, du moins depuis qu’il a mérité ses galons d’intrépide tankiste pendant la guerre. Le projet initial de porter à l’écran Un singe en hiver a été rejeté par la MGM, qui ne veut pas faire un film sur deux alcooliques, mais doit par contrat une production à Verneuil et Audiard. Ceux-ci prévoient alors d’adapter une histoire de pêcheurs écrite, comme Remorques, par Roger Vercel. Mais après avoir englouti en préparatifs un tiers du budget du film, ils comprennent que Gabin ne voudra jamais monter, ni a fortiori partir en mer, sur des bateaux qui sentent à la fois la morue et le gazole. Ils reviennent alors à leur premier projet d’adapter le roman d’Antoine Blondin, qui a obtenu le Prix Interallié 1959, et la MGM est finalement contrainte de les suivre sous peine d’avoir à payer un lourd dédit.

Le tournage, effectué par un hiver rigoureux à Villerville, entre Trouville et Honfleur, n’est pas immédiatement réchauffé par la relation entre les deux vedettes, dont les premiers contacts ont été très froids. Belmondo admire, mais Gabin ignore. Sur le plateau, le vieux reste à l’écart du jeune, qui se résout à le laisser venir. L’un lit Paris-Turf et l’autre L’Équipe, chacun silencieux dans son coin. Puis, raconte Belmondo, « Brusquement, un jour, il m’a parlé avec une chaleur retenue que j’ai prise pour celle de l’amitié et je ne me trompais pas ». Verneuil a compris que « le vieux », après un peu de coquetterie, aimerait servir de guide à un acteur capable de lui rappeler sa propre jeunesse. « Audiard, grand scénariste du tragique, entend montrer, dans Un singe en hiver, le moment de bascule entre un Gabin déclinant et un Belmondo ascendant », écrira dans Le Monde Samuel Blumenfeld, dans le récit de leur rencontre. La greffe scénarisée est devenue un grand moment de transmission de l’histoire du cinéma français. « Embrasse-moi, mec. Tiens, t’es mes vingt ans. Nique les champions du monde ! », dit Gabin, 58 ans, au bout de l’ivresse, à Belmondo, 29 ans, tout aussi saoul, résumant la relation qui s’est établie entre eux dans le film comme dans la réalité.

Verneuil tire de Gabin le maximum, trop diront certains. Hommage discret à la jeunesse de l’acteur, il lui fait entonner « Le Dénicheur » (1912) puis, ivre avec Belmondo, « Nuits de Chine » (1922). Les scènes d’ivresse sont des moments d’anthologie dont chaque Français de plus de cinquante ans connaît au moins une réplique. Côté texte, le cinéaste a mis toutes les chances de son côté avec Blondin, Audiard, mais aussi François Boyer, scénariste des Gens sans importance. Ce dernier a donné leur souffle cinématographique aux « voyages » où l’alcool emmène Gabin sur le Yang-Tseu-Kiang et Belmondo vers l’Espagne du flamenco, en inventant par contraste l’épisode où les deux hommes dînent avec l’épouse du vieil hôtelier (Suzanne Flon). Un peu éméchée, elle raconte avec des étoiles dans les yeux sa rencontre avec son mari dans le Puy de Dôme. « Eh bien vous voyez, elle, ça la conduit à La Bourboule », commente Gabin, discrètement excédé par tant de platitude franchouillarde.

Soixante ans plus tard, Un singe en hiver ne fait toujours pas l’unanimité de la critique. On peut reprocher à Gabin, certainement plus qu’à Belmondo, son jeu caricatural. En 2013, lors de la ressortie du film, Thomas Sotinel dans Le Monde, intitulera son article Le vieux qui enseignait à faire des grimaces, soulignant à juste titre qu’on a rarement vu le patriarche aussi expansif dans la mimique et que cela n’a pas été un bon exemple donné à son jeune disciple pour la suite de sa carrière.

Cependant la truculence de Gabin, si souvent employée dans de routiniers mélodrames, polars ou comédies, prend ici un sens différent au service d’un projet célinien. Un singe en hiver fait l’apologie de l’alcool, comme unique recours face à ces « bonheurs rangés dans une armoire » que sont les vies ordinaires de cette France gaullienne, encalminée dans les tranchées de l’ennui. L’image d’une rue Pétain qui devient simplement une rue De Gaulle pour illustrer un changement d’époque, dans une petite ville où rien ne bouge vraiment, renvoie à la réalité politiquement incorrecte d’un pays rance, passif, résigné à des vies ternes dont les vertiges s’arrêtent à La Bourboule. Le film peinera à franchir l’étape de la censure, guère aidé en cela par ses relents anarchistes : « Ils ont amené les guignols », s’exclame Noël Roquevert lorsque les policiers accourent devant le feu d’artifice sauvage qu’il a allumé sur la plage pour les deux ivrognes.

Gabin devenait, avec l’âge, coutumier des films trop prévisibles pour être authentiques, Belmondo avait connu la gloire par l’univers foutraque de Godard. Grâce à Un singe en hiver, l’un et l’autre se retrouvent pour devenir des gens tristement vrais. Si cette œuvre léchée reste rangée par la critique comme un exemple de « cinéma français de qualité », elle a su devenir culte pour le peuple, en touchant, comme peu de films savent le faire, ses blessures silencieuses. En cela, une nouvelle fois, on peut dire que Verneuil a emmené Gabin plus loin que la plupart des autres réalisateurs de ses films d’après-guerre.

Mélodie en sous-sol (1963) : les mirages de la société du spectacle

Si Un singe en hiver fait aujourd’hui partie des incontournables de notre cinéma populaire, il connut à sa sortie un succès juste honorable. Il fut notamment éclipsé par Le Jour le plus long, qui donnait de la Libération une image plus conforme aux discours officiels que celle de Jean Gabin réfugié dans sa cave pendant les bombardements, hurlant « aux chiottes les Teutons » devant Suzanne Flon médusée. Mais il fut devancé par une douzaine d’autres films, La Guerre des boutons, West Side Story et même La Fayette, qui fait du jeune pensionnaire de la Comédie-Française Michel Le Royer l’acteur professionnel numéro 1 du box-office français pour 1962.

Si Un singe en hiver fait aujourd’hui partie des incontournables de notre cinéma populaire, il connut à sa sortie un succès juste honorable. Il fut notamment éclipsé par Le Jour le plus long, qui donnait de la Libération une image plus conforme aux discours officiels que celle de Jean Gabin réfugié dans sa cave pendant les bombardements, hurlant « aux chiottes les Teutons » devant Suzanne Flon médusée. Mais il fut devancé par une douzaine d’autres films, La Guerre des boutons, West Side Story et même La Fayette, qui fait du jeune pensionnaire de la Comédie-Française Michel Le Royer l’acteur professionnel numéro 1 du box-office français pour 1962.

Il est désormais temps pour Verneuil de convertir l’immense popularité de Gabin en succès publics sonnants et trébuchants. Avec Audiard, il a d’abord proposé à Gabin une aventure africaine, dont ce dernier ne veut pas entendre parler, étant toujours aussi hostile aux voyages. Ce sera finalement une adaptation de The Big Grab, roman de John Trinian qui raconte un casse à San Francisco. Gabin voulait que l’histoire soit transposée non loin de chez lui, à Deauville. Verneuil, Audiard et Albert Simonin lui ont imposé l’environnement plus glamour de Cannes et de ses palaces. Fort d’un budget de quatre millions de francs, élevé pour l’époque, Mélodie en sous-sol s’inspire des meilleurs polars américains, avec un final d’anthologie (les billets du casse qui remontent à la surface de la piscine du Palm Beach), la musique jazzy de Michel Magne et un personnage de loser directement tiré des films noirs de John Huston.

Ce rôle revient à Alain Delon qui, plus que Belmondo dans Un singe en hiver, se retrouve en situation d’éclipser Gabin. Initialement, le « vieux » devait être associé à Jean-Louis Trintignant, mais le producteur Jacques Bar a eu une illumination de dernière minute, malgré les réticences de la MGM, distributrice du film, qui pense Delon trop cher. Le jeune acteur, pas totalement satisfait jusqu’ici de sa carrière française, est tellement désireux de partager l’affiche avec Gabin qu’il acceptera de tourner pour rien, se réservant un pourcentage confortable pour certains pays dont le Japon, où le film aura un immense succès et fera de lui une star.

C’est la deuxième fois que Gabin, incarnation du cinéma de l’avant-guerre, adoube une vedette du monde nouveau qui pourrait être son fils. Mais si avec Belmondo, Gabin avait l’impression de transmettre son art, avec Delon, il se sentira dépossédé de sa gloire. Pourtant, la rencontre avec l’acteur de Rocco et ses frères, dans les bureaux de Cité-Films, la société de Jacques Bar, avait été plus cordiale qu’avec la vedette d’À bout de souffle. Puis Delon avait trouvé le ton juste sur le plateau en appelant Gabin « Patron ». Dans le film, la première scène des deux acteurs autour d’un billard est mémorable et semble annoncer un partenariat gagnant. Gabin veut embarquer Delon dans le casse du Casino du Palm Beach. Il le teste, et de ses réponses, il déduit que le jeune malfrat n’est pas un « tocard ». Il se trompe : le jeune homme tombera amoureux fou de la danseuse (Carla Marlier) qu’il devait séduire pour accéder aux coulisses de la scène du Casino. Sa futilité contribue à l’engrenage qui fera échouer l’opération, et sa seule initiative non téléguidée par Gabin, celle consistant à cacher les sacs contenant le butin au fond de la piscine, s’avère un mouvement de panique aux conséquences catastrophiques. Dans le film, les répliques vachardes entre les deux personnages ne manquent pas. Dans la vraie vie, plus le tournage avance et plus Gabin, qui se sent négligé par Verneuil, est d’une humeur exécrable, passant sa colère sur le malheureux Maurice Biraud pour qui Audiard a ciselé quelques fines répliques. Cependant, à la fin du tournage, c’est bien à Verneuil et à Audiard qu’il destinera l’essentiel de son courroux : non seulement il leur fait des reproches amers, mais avec Mélodie en sous-sol prend fin le contrat qui liait les trois hommes.

Le film commence d’ailleurs par une déception du personnage de Gabin, posant l’ambiance. Le truand qu’il incarne ne retrouve plus sa maison, tellement Sarcelles a changé pendant son séjour en prison. Son épouse (Viviane Romance) a acheté un téléviseur. En quelques mots, le rêve des trente glorieuses est présenté comme un cauchemar. « La transposition d’une atmosphère américaine vers le Paris d’Audiard et la Côte d’Azur aboutit à la cohabitation de deux univers : celui des truands et celui des gens ordinaires de la France moyenne et du travail », souligne Emmanuel Laborie dans Le Cinéma d’Henri Verneuil. Gabin porte la nostalgie de la vieille pègre et de ses codes d’honneur. « Le milieu tel qu’il l’a connu n’existant plus, il est contraint de recruter chez les Français moyens », écrit Emmanuel Laborie. Mais bientôt l’intérêt du spectateur est attiré par la préparation méticuleuse du casse et les frasques de Delon, dont les comportements de nouveau riche, attiré par ce qui brille, deviennent le vrai sujet du film. Mélodie en sous-sol raconte l’entrée de la France dans un monde d’apparences où les jeunes ambitieux comme Delon se brûlent comme des papillons sur une lampe, alors que le personnage de Maurice Biraud, qui choisit par avance de ne pas être associé au partage du butin, incarne la sagesse persistante du Français moyen. Mais c’est d’abord son efficacité comme « film de casse » qui vaudra à Mélodie en Sous-Sol un plébiscite du public et un excellent accueil critique. Louis Chauvet dans Le Figaro salue la performance de Gabin pour les raisons même qui lui ont valu de se brouiller avec Verneuil : « Jean Gabin m’a paru sortir grandi d’un rôle qui lui concédait un peu moins d’éclat que d’habitude ». Une nouvelle fois, le cinéaste a poussé son acteur à se mettre au service du film et le succès est au rendez-vous. Les billets de la piscine du Palm Beach ne seront pas perdus pour tout le monde !

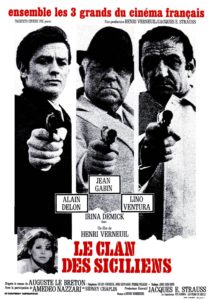

Le Clan des Siciliens (1969) : sur le canal du crépuscule

Gabin – Delon – Ventura : comment résister à une telle affiche ? Verneuil vient de tourner la 25è Heure et La Bataille de San Sebastian pour la MGM, et c’est désormais Darryl F. Zanuck, le patron de la Fox, qui le soutient. Avec un budget de 15 millions de francs, Le Clan des Siciliens peut s’offrir tous les ingrédients du succès. De fait, ce polar pur et dur tiré d’un roman d’Auguste Le Breton obtiendra le meilleur résultat au box-office de la dernière partie de la carrière de Gabin (1960-1976) et demeure, dans son genre, un film culte.

Gabin – Delon – Ventura : comment résister à une telle affiche ? Verneuil vient de tourner la 25è Heure et La Bataille de San Sebastian pour la MGM, et c’est désormais Darryl F. Zanuck, le patron de la Fox, qui le soutient. Avec un budget de 15 millions de francs, Le Clan des Siciliens peut s’offrir tous les ingrédients du succès. De fait, ce polar pur et dur tiré d’un roman d’Auguste Le Breton obtiendra le meilleur résultat au box-office de la dernière partie de la carrière de Gabin (1960-1976) et demeure, dans son genre, un film culte.

En 1969, les réputations de Ventura et de Delon sont établies. Ils ont tous deux déjà tourné avec Gabin. Ils sont ravis de composer avec lui un trio de seigneurs du cinéma français, incarnant trois générations, et Verneuil est fier de les réunir. Gabin, c’est le patriarche sicilien du clan Manalese, une sorte de Vito Corleone avant l’heure, Delon incarne à nouveau un petit voyou qui perd toute raison devant les femmes, et Ventura joue un commissaire de police persévérant et… breton. Que le « vieux » se comporte en patron sur le tournage ne gêne désormais plus personne, au contraire, chacun se sent flatté d’appartenir à sa légende. « Gabin jouissait d’un énorme respect », a raconté Bernard Stora, l’assistant de Verneuil, à Samuel Blumenfeld pour Le Monde. « Il avait 65 ans à l’époque, faisait très vieux avec sa carrure, ses cheveux blancs, sa démarche. On ne mouftait pas devant lui. Son autorité se marquait par sa seule présence et les films qu’il avait faits. Quand cela n’allait pas, il intervenait pour mettre tout le monde d’accord. Il était le patron sur le plateau. Même Verneuil n’avait pas l’ascendant sur lui. »

Cependant, pour ce polar lié à la fois à la France, à l’Italie et aux États-Unis, le cinéaste obtient de Gabin qu’il s’exprime brièvement dans la langue de Dante, et de façon plus intense dans celle de Shakespeare car le film est tourné directement en deux versions, française et anglaise. L’acteur parlera d’une « gymnastique intellectuelle » inédite, même si parler anglais n’a rien de nouveau pour lui. Pendant son séjour américain (1940-43) il a écumé les bars chauds d’Hollywood avec Ida Lupino et tourné deux films dans la langue locale, La Péniche de l’amour et L’Imposteur (il sera doublé pour le public français par Robert Dalban !). Pour l’italien, langue dont il ignore tout, Gabin a été aidé par les scénaristes – Verneuil lui-même avec José Giovanni et Pierre Pelegri – qui excusent son accent en faisant remonter à la petite enfance son émigration en France.

Le Clan des Siciliens constitue la dernière collaboration entre Gabin et Verneuil et certainement celle où la chronique sociale s’efface le plus devant la construction du suspense. Toutefois, un an après Mai 68, le conflit de générations figure au cœur de l’intrigue. Le vieux Manalese impose à sa tribu les codes d’honneur sanglants de la vieille Sicile alors que les deux « jeunes », Delon et Irina Demick, n’obéissent qu’à leurs pulsions et précipitent, avec leur propre perte, la chute du clan. L’entrepôt des Manalese, qui ont pour couverture un commerce de flippers, est situé sur les bords du Canal Saint-Martin, ce qui renforce la nostalgie flottant autour du personnage de Gabin, alors que le film met en scène une pègre désormais mondialisée et des bandits qui détournent des avions. Dans les films aussi, la technique moderne a pris le pouvoir. La résignation avec laquelle Gabin se laisse emmener par Ventura à la fin du film ressemble à celle d’un vieil acteur qui a pris acte de la fin d’une époque.

Gabin ne tournera plus pour Verneuil, mais il s’en faudra de peu que celui-ci ne soit à l’origine d’une prestation qui aurait valu le détour, en le présentant à son ami Sergio Leone. Préparant Il était une fois en Amérique, le cinéaste italien propose à l’acteur d’y incarner un vieil anarchiste français. Sans doute découragé par les aspects logistiques et le risque d’avoir à voyager, il refuse l’offre. Les liens professionnels entre la famille de Gabin et Henri Verneuil se prolongeront cependant jusqu’en 1976, année de la mort de l’acteur, où sa deuxième fille Valérie Montcorgé travaillera comme assistante réalisatrice sur Le Corps de mon ennemi. La relation entre Gabin et Verneuil ne fut jamais facile, mais à défaut d’une amitié de cœur elle déboucha sur une œuvre solide. La critique a souvent refusé au cinéaste le statut d’auteur, et les deux films où il se livre le plus intimement, Mayrig et 588, rue Paradis sont sortis dans une regrettable indifférence. En tout cas, avec le recul du temps, chacun des films que Verneuil a tournés avec Gabin constitue une pièce à verser à son dossier d’artiste, et même d’artiste engagé.

Antoine Sire

Spaghetti-western

Henri Verneuil ne s’est jamais lassé de raconter cette anecdote sur le tournage du Clan des Siciliens qui en dit au fond assez long sur ses relations avec Jean Gabin…

« C’est la honte de ma carrière. Dans ce film, Monsieur Gabin, le Sicilien, possède un album de timbres très rares. Un Italien est venu calculer la valeur de cet album, qui vaut des centaines de millions de dollars. Le Sicilien le reçoit à déjeuner. Toute sa famille est là, enfants et petits-enfants compris. Son petit-fils, qui a huit ans, est assis à côté de lui, l’invité italien est à sa gauche. Selon le rite sicilien, on apporte la soupière pleine de spaghettis au chef de famille, Gabin en l’occurrence. Il prend l’assiette de son petit-fils, il le sert, puis il se sert. Et puis les autres convives prennent le relai. Tel est le rituel sicilien. Nous commençons le tournage aux studios de Billancourt, sur une plage horaire allant de midi à 19h30. Mon accessoiriste s’appelle Monsieur René Albouze. C’est quelqu’un d’important, l’accessoiriste, c’est celui qui fournit ce dont on a besoin en cinquante exemplaires. À midi, nous sommes prêts à tourner. Tout le monde est maquillé, les acteurs sont en place. La scène commence… La belle-fille du Sicilien arrive avec la soupière et la pose devant le patriarche. J’ouvre une parenthèse pour dire que j’ai remarqué, fort de mes cinquante années au cinéma, que les plus grands acteurs peuvent être maladroits quand ils doivent se servir de leurs doigts. Dire un texte si l’on doit faire un geste précis en même temps n’est pas facile : certains acteurs vous font recommencer deux cents fois. L’un de ceux qui m’ont laissé le plus grand souvenir, c’est Gabin. C’était le plus maladroit. Ses doigts étaient boudinés, et c’était impossible de lui faire faire des choses précises… Revenons à la soupière. On lui apporte les pâtes. Il prend l’assiette de son petit-fils, puis les spaghettis pour les mettre dans l’assiette. Mais il ne lève pas ses bras très haut et fait un pont de spaghettis entre la soupière et l’assiette. Je dis : “Coupez”. “Jean, tu es Sicilien, tu sais servir les pâtes”. “Oui, oui, on la refait”… À la vingt-quatrième prise, René Albouze était vert. Il passe derrière moi et me dit : “Monsieur Verneuil, je vais craquer. J’avais prévu dix-sept kilos de spaghettis, et il n’y a pas une seule prise de bonne !”. Je demande le silence. “Jean, est-ce que je peux me permettre de de t’expliquer comment faire ? Tu prends tes spaghetti avec une fourchette et une cuillère, tu les montes très haut, et quand tu vois que plus rien ne tombe, tu les lâches dans l’assiette à la verticale. Comme ça, il n’y a plus de pont de spaghettis”. C’est à ce moment que le gosse, qui commençait à s’embêter, demande : “Et moi, qu’est-ce que je dis ?”. Et Gabin, qui était un peu énervé, lui répond : “Toi, tu dis que dalle.” Trente-deuxième prise : Gabin sert les pâtes comme je lui ai montré. Il pose les spaghettis dans l’assiette, et à ce moment-là, le gosse crie “Que dalle !”. Il faut recommencer. Mais il n’y a plus de spaghettis. Il est une heure-et-demie, les magasins sont fermés, Gabin hurle contre le gosse. On essaye une dernière fois et Gabin refait un pont avec ses spaghettis. Je réalise qu’à ce rythme-là, la scène va coûter vingt-cinq ou trente briques. Et puis l’acteur italien est obligé de repartir. Alors je me suis résigné… J’ai demandé à mon accessoiriste s’il avait une pince. Il m’a répondu : “Oui, mais ce n’est pas très sicilien”. Il avait raison. Mais on a tourné le plan avec un Sicilien qui prend les pâtes avec des pinces. Je n’ai pas encore digéré ma honte ! »

Propos tenus par Henri Verneuil lors d’un débat animé par Bertrand Tavernier après une projection du Clan des Siciliens à l’Institut Lumière en 2002.