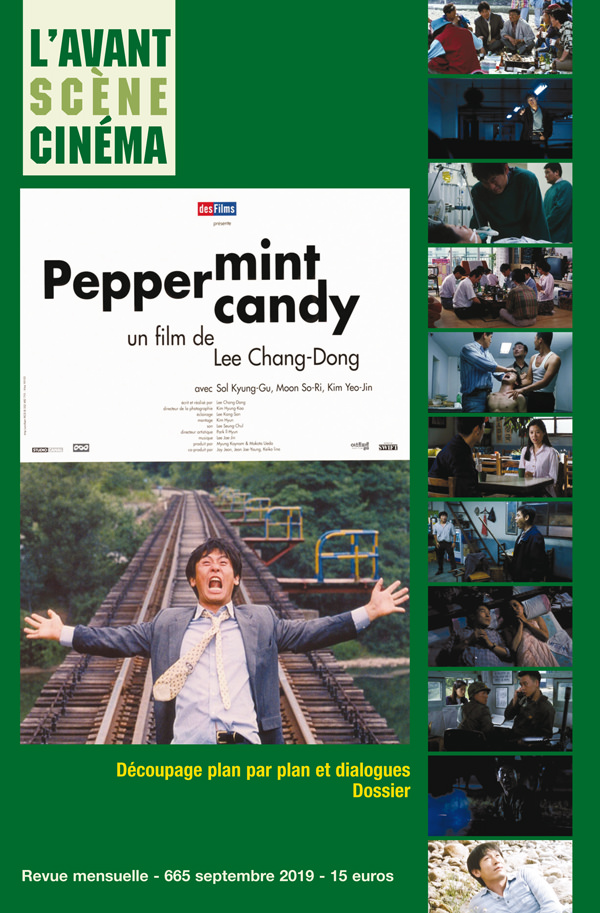

Numéro 665 – Peppermint Candy de Lee Chang-Dong

Peppermint Candy de Lee Chang-Dong

Pour commander, cliquez ici

Peppermint Candy de Lee Chang-Dong

Retour sur le parcours complexe de Lee Chang-dong

Cinéma, politique et enseignement…

Lors de notre première rencontre, en 2001, Lee Chang-dong n’était pas encore passé par le ministère de la Culture de son pays mais il bénéficiait déjà d’une aura toute particulière au sein de l’université nationale des arts (KNUA ou K’ARTS) dans laquelle je venais de prendre mon poste de professeur invité en histoire et esthétique du cinéma.

Comme mon bureau n’était pas encore prêt, j’ai partagé celui de Lee Chang-dong qui enseignait les techniques scénaristiques. Elégant et affable, il était difficile d’imaginer son passé tortueux et son parcours atypique dans le milieu du cinéma sud-coréen, et encore moins son avenir parmi les cinéastes les plus célébrés dans le monde. À cette époque, il était surtout l’ancien enseignant de lycée devenu écrivain puis scénariste de Park Kwang-su, chef de file de la Nouvelle Vague coréenne de la fin des années 1980, et qui avait été mon guide dans l’histoire du cinéma local. Lee était donc à un moment charnière de sa vie : entre le professorat, la réalisation et un engagement politique qui allait bientôt se concrétiser. Ce n’est que plus tard, en 2005, alors que je le suivais pour un documentaire dont il était le sujet, que je le découvris bien plus hanté d’idées noires qui avaient, en partie, leur source dans un passé qu’il se remémorait régulièrement lors de ses – rares – explications sur la genèse de ses films.

De la littérature au cinéma

En effet, Lee avait un passé compliqué et peu banal, dans la ville industrielle de Daegu, entre sa sœur handicapée (qui servira à créer le personnage central d’Oasis) et un grand frère acteur de théâtre en galère. Cette ville est aussi celle de Chun Tae-il, l’un des plus célèbres syndicalistes qui finira sa courte vie en s’immolant, et dont l’histoire est racontée dans un des scénarios écrits par Lee. Car, bien qu’il soit né en 1954 – le jour de la fête nationale américaine comme il aime souvent à ironiser – après la guerre de Corée et ses divisions idéologiques, la politique était déjà tout autour de lui. Son père, résolument de gauche, refusait la nouvelle société sud-coréenne, et cela pesait sur la mère de Lee qui s’échinait pour pourvoir aux besoins de toute la nombreuse famille en cousant des vêtements traditionnels. Le jeune Lee s’évadait dans le théâtre avec son grand frère et dans l’écriture. Dès sa sortie de l’université Kyungpook, diplômé en sciences de l’éducation, il devint enseignant de littérature dans un lycée de province puis à Séoul. Cette montée sur la capitale est aussi liée à la publication remarquée de ses premiers récits, notamment Il y a beaucoup de merde à Nokcheon (1992, édité au Seuil en 2005) qui lui valut un prix littéraire. Ses textes plongent de plain-pied dans le marasme social de l’après-guerre et la chape de plomb posée par les dictatures militaires sur le présent et les rêves des Sud-coréens sans grades. Les écrits de Lee Chang-dong pourraient s’inscrire dans une sorte de résurgence crépusculaire du genre des « nodong seosol », romans ouvriers, qui fleuraient bon le « proletcult » soviétique des années 1920-1930. Mais cette tendance cruciale de la littéraire coréenne, alliant intellectuels et prolétariat, a été laminée par l’anticommunisme des colonisateurs nippons. La lutte contre les dictatures des années 1970-1980 lui a redonné un – petit – public et des auteurs.

Humble et aussi pessimiste par nature, Lee Chang-dong ne se voit pas devenir un écrivain à succès dans le contexte de l’après-dictature des années 1990. Le pays se lance soudain dans un néolibéralisme exacerbé, et de nombreux activistes se sentent dépossédés d’une victoire qui paraît désormais illusoire. Il dira aussi que son but était d’écrire pour toucher le peuple mais que ses livres n’avaient pas assez d’audience. Approché pour l’adaptation d’un roman par Park Kwang-su, lui-même ancien militant pro-démocratie devenu cinéaste, Lee entame sa reconversion vers un média qui redevient populaire : il écrit les scénarios de L’Île étoilée, qui revient sur la division du pays entre Nord et Sud et de A Single Spark, sur la vie du célèbre martyre syndicaliste Chun Tae-il. Lee Chang-dong apprend le métier sur le tas, à la fois celui de scénariste et celui d’assistant réalisateur. Les deux films tirés de ses scénarios deviennent des modèles du nouveau cinéma sud-coréen de l’époque post-dictatoriale, un cinéma qui voudrait revenir sur un passé qui ne passe pas aussi vite que le développement économique du pays pourrait le laisser croire. Aidé par un ami acteur, Lee se lance dans la réalisation de son premier film, Green Fish (1997). Le projet est de détourner un film de genre, un film de gangsters, pour décrire le bouleversement de l’environnement urbain du pays et l’acculturation qui en découle. Le cinéma a le vent en poupe : depuis 1995, les « chaebols », monopoles industrialo-financiers, financent des films. Grâce au soutien de la nouvelle star de l’époque, Han Suk-kyu, le film se fait avec un Lee Chang-dong épaulé par la fine fleur du cinéma de l’époque. Green Fish, comme un certain nombre de films de l’époque, comporte un anti-héros revenu de tout et n’allant nulle part. Il se brûle les ailes à toutes sortes d’organisations, qu’elles soient familiales, mafieuses, économiques ou étatiques. Le film fait aussi le portrait d’un espace urbain et semi-urbain en pleine mutation, un thème qui va rester dans les films suivants de Lee et lui donner un air de cinéaste réaliste qu’il va souvent nier. Green Fish se fait une renommée dans le cadre d’une industrie du cinéma locale qui se reconstruit à peine après des décennies de censure qui ont dégoûté les Coréens des salles obscures quand elles projetaient autre chose que des films hollywoodiens inoffensifs au niveau politique local.

Humble et aussi pessimiste par nature, Lee Chang-dong ne se voit pas devenir un écrivain à succès dans le contexte de l’après-dictature des années 1990. Le pays se lance soudain dans un néolibéralisme exacerbé, et de nombreux activistes se sentent dépossédés d’une victoire qui paraît désormais illusoire. Il dira aussi que son but était d’écrire pour toucher le peuple mais que ses livres n’avaient pas assez d’audience. Approché pour l’adaptation d’un roman par Park Kwang-su, lui-même ancien militant pro-démocratie devenu cinéaste, Lee entame sa reconversion vers un média qui redevient populaire : il écrit les scénarios de L’Île étoilée, qui revient sur la division du pays entre Nord et Sud et de A Single Spark, sur la vie du célèbre martyre syndicaliste Chun Tae-il. Lee Chang-dong apprend le métier sur le tas, à la fois celui de scénariste et celui d’assistant réalisateur. Les deux films tirés de ses scénarios deviennent des modèles du nouveau cinéma sud-coréen de l’époque post-dictatoriale, un cinéma qui voudrait revenir sur un passé qui ne passe pas aussi vite que le développement économique du pays pourrait le laisser croire. Aidé par un ami acteur, Lee se lance dans la réalisation de son premier film, Green Fish (1997). Le projet est de détourner un film de genre, un film de gangsters, pour décrire le bouleversement de l’environnement urbain du pays et l’acculturation qui en découle. Le cinéma a le vent en poupe : depuis 1995, les « chaebols », monopoles industrialo-financiers, financent des films. Grâce au soutien de la nouvelle star de l’époque, Han Suk-kyu, le film se fait avec un Lee Chang-dong épaulé par la fine fleur du cinéma de l’époque. Green Fish, comme un certain nombre de films de l’époque, comporte un anti-héros revenu de tout et n’allant nulle part. Il se brûle les ailes à toutes sortes d’organisations, qu’elles soient familiales, mafieuses, économiques ou étatiques. Le film fait aussi le portrait d’un espace urbain et semi-urbain en pleine mutation, un thème qui va rester dans les films suivants de Lee et lui donner un air de cinéaste réaliste qu’il va souvent nier. Green Fish se fait une renommée dans le cadre d’une industrie du cinéma locale qui se reconstruit à peine après des décennies de censure qui ont dégoûté les Coréens des salles obscures quand elles projetaient autre chose que des films hollywoodiens inoffensifs au niveau politique local.

Le film du tournant : Peppermint Candy

Le film marche suffisamment pour que Lee se lance, sans star, cette fois, dans un film-somme qu’il veut être et qui sera le portrait emblématique de toute une génération ayant vécue sous les dictatures. Peppermint Candy (1999) bénéficie de l’appui du jeune Festival de Busan et de la confusion du moment entre une crise financière de 1997 (dite « asiatique », mais qualifiée de crise du FMI en Corée) qui semble stopper l’élan néolibéral coréen (des centaines de milliers de personnes se retrouvent au chômage), et toute une propagande pour un nouveau « millénaire » de gloire et de fortune pour le pays. L’idée de rebrousser chemin après avoir fait fausse route est le cœur du film. Et ce dernier se présente sous la forme d’une structure narrative en flash-backs emboîtés. Mais retourner où ? Le pessimisme est de mise, l’ironie et le cynisme aussi. C’est que le film navigue et hésite entre rêver d’une postmodernité coréenne réconciliée avec son passé (un passé qu’elle n’a pas voulu) et un pessimisme définitif sur une nature humaine qui ne peut échapper aux déterminations de toutes sortes. Avec son anti-héros qui n’a jamais été maître de son destin, le cinéma sud-coréen tient son Lacombe Lucien. Le film est à tel point un programme politique que l’engagement de Lee auprès du candidat démocrate Roh Moo-hyun dans les années qui suivent ne semble pas surprenant (le président sortant, Kim Dae-jung, se serait fait, d’ailleurs, projeter le film à la Maison Bleue). Pourtant, malgré le caractère nettement socio-politique de ses films (peu à peu teinté de critique religieuse), Lee, qui a connu les impasses des divisions idéologiques, ne cesse de répéter qu’il ne s’intéresse qu’à l’humain et à sa conscientisation par le sensible. Ces deux niveaux se retrouvent avec son film suivant, Oasis (2002). Il y approfondit une critique ironique et au corps-à-corps du quotidien de son époque « démocratique », tout en y introduisant un niveau de fantastique postmoderne amené par les fantasmes de deux marginaux handicapés. Moins théorique et écrit que Peppermint Candy, Lee s’y essaie à la caméra portée et aux plans suivis, pour un réalisme magique qui va lui valoir des sélections dans de nombreux festivals internationaux (Lion d’argent à Venise, prix FIPRESCI) et son plus gros succès d’audience (plus d’un million d’entrées locales). Produit avec son jeune frère Lee Joon-dong, Lee va poursuivre avec lui sur la voie de la production et créer Now Films puis PineHouse Film. Ils vont coproduire les films suivants de Lee mais aussi de jeunes cinéastes comme Kim Gina et Never Forever (2007) sur un drame familial de Coréens installés aux USA, ou encore Une vie toute neuve (2009) de Ounie Lecomte, toujours sur la diaspora coréenne face aux étrangers.

Le ministre Lee Chang-dong

Avant cela, Lee Chang-dong connaît un bref mais exceptionnel passage par la politique professionnelle. Le nouveau président qu’il a soutenu durant la campagne lui propose le poste de ministre de la Culture car, dit-il, il veut un homme de terrain pour cette fonction peu développée jusqu’alors dans le pays. Lee refuse, puis accepte. Il ne cessera ensuite, après sa démission un an plus tard, de répéter que cela avait été une erreur. En effet, dès sa nomination, il doit négocier l’abaissement des quotas de films qui empêchent le cinéma hollywoodien d’occuper toutes les salles. Ses camarades, comme le réalisateur Park Kwang-su et toute cette génération, ont subverti le système des « quotaquickies » (films coréens à bas coûts servant à justifier l’importation de films hollywoodiens). Même si le système est loin d’être une panacée, ils y tiennent, c’est une question d’honneur national. Lee aussi mais il doit entendre son gouvernement qui doit diligenter avec les lois libre-échangistes qui sont l’étendard américain. Le piège tendu à l’anti-héros de Peppermint Candy semble se refermer sur le cinéaste lui-même. Tout n’est pas négatif pour lui : il est comparé à André Malraux pour le meilleur et pour le pire (mais Malraux est plutôt bien perçu en Corée) et son aura internationale ne cesse de grandir. Le coup de force du cinéaste à ce moment crucial de sa carrière est de prendre du recul (il est encore professeur et forme des étudiants qui travailleront avec lui ou auront un rôle important par la suite) et de revenir avec l’adaptation d’un roman qui lui permet de renouer avec la découverte des espaces coréens mortifiés (ce sera la petite ville de Myriang qu’il connaît bien car elle est proche de sa ville natale) et de toucher encore plus concrètement, encore plus physiquement le quotidien, sa banalité, sa saleté, son mystère sous un soleil implacable, le même que celui de Camus dans L’Étranger (le titre du film, Soleil secret, est une possible lecture du nom de la ville de Myriang). Un quotidien élevé au rang de mythe, donc, et qui se confronte à d’autres mythes plus institutionnels ceux-là, ceux de la religion. Lee a déjà une réputation de directeur d’acteurs exigeant, et il le sera encore plus avec la performance permanente qu’il demande à l’actrice Jeon Do-yeon poursuivie sans cesse par une caméra-conscience mobile et incontournable. Jeon obtiendra le Prix d’Interprétation féminine au Festival de Cannes en 2007. Car si Lee Chang-dong n’a pas cédé aux sirènes des films « internationaux » formatés pour les festivals, et qu’il est resté « local », il apparaît déjà que sa carrière n’est plus seulement en Corée.

Du local à l’universel

Avec Poetry, Lee Chang-dong trouve un thème plus international, celui de la beauté pure, subjective, bon marché. Il demeure local en s’inspirant d’un fait divers sordide, un universel concret comme disait Sartre, dans lequel la folie du monde met à rude épreuve l’innocence même des enfants. Il reste aussi local en faisant de la source de la poésie le décor quotidien d’une vieille dame dont le regard, à la recherche de beauté naturelle, contredit sa perte de mémoire et sa maladie d’Alzheimer qui la pousse vers sa fin. Le succès critique international du film ne fait pas oublier à Lee Chang-dong les relatifs – mais successifs – échecs au box-office de ses films, surtout en Corée où il a toujours voulu toucher un grand public. Déjà, lors de la sortie de Peppermint Candy, il raconte avoir guetté le box-office de son concurrent, Fantasmes, brûlot anarcho-érotique de Jung Sun-woo. À la différence de ses célèbres compatriotes Kim Ki-duk ou Hong Sang-soo qui produisent « petit » et se contentent de leur niche internationale (même si Kim Ki-duk est le premier à avoir officiellement dénoncé le système monopoliste des salles au moment de la sortie de The Host, de Bong Joon-ho), Lee Chang-dong produit des moyens budgets qui nécessitent des entrées (essentielles en Corée). C’est un peu cet enjeu à la fois international, populaire et économique qui habite son dernier film, Burning. Le casting d’un Steven Yeun vedette internationale mis aux côtés d’un Yoo Ah-in, star montante locale, est aussi coûteux que parlant sur les attentes de Lee pour ce film (sans compter le nom du romancier superstar Murakami). Il se passe pourtant huit ans avant qu’il ne réalise le film. Ce hiatus est aussi dû à la montée en puissance de deux gouvernements libéraux et conservateurs, alliés des monopoles. Lee se retrouve sur la liste noire secrète d’un gouvernement qui sera finalement renversé par des masses en colère durant l’hiver 2016-2017. Une partie du milieu du cinéma était déjà passé dans l’opposition. De nombreux petits films de critique sociale s’en prenant aux riches héritiers des « chaebols » reflètent le sentiment populaire. Lee modifie le récit de Murakami pour faire écho à cela. Il faudra tuer le riche, à la fin. Là encore, le cinéaste attend d’avoir les foules avec lui, mais le film ne sera qu’un petit succès malgré son énorme renommée critique internationale. La recherche de la beauté indomptable, le désenchantement du monde, la présence d’espaces souffrants et meurtris, avec cette fois, plus nettement, un autoportrait de l’artiste en jeune écrivain revenant sur les traces du père et de ses luttes qui n’ont pas disparu sous les rideaux de fumée du monde moderne. Film hybride et pourtant encore plus personnel que les précédents, il arrive aux pieds de la Palme d’or à Cannes et à ceux des Oscars. Lorsque j’ai revu Lee Chang-dong, dans son bureau, qui ne paie pas de mine, un peu à l’écart du célèbre quartier Hongdae, il venait de rentrer bredouille de ces périples mondains qu’il est loin d’apprécier. Mais lui et son frère étaient déjà en préparation de la production de Birthday, un nouveau film de l’ancienne assistante de Lee, Lee Jong-un, avec les stars Jeon Do-yeon (Secret Sunshine) et Sol Kyung-gu (Peppermint Candy) sur le deuil impossible d’une famille touchée par le naufrage du Sewol et la mort de leur enfant. Une nouvelle production, qui montre que toute une génération de cinéastes a les yeux tournés vers celui qui est devenu leur parrain incontesté.

Avec Poetry, Lee Chang-dong trouve un thème plus international, celui de la beauté pure, subjective, bon marché. Il demeure local en s’inspirant d’un fait divers sordide, un universel concret comme disait Sartre, dans lequel la folie du monde met à rude épreuve l’innocence même des enfants. Il reste aussi local en faisant de la source de la poésie le décor quotidien d’une vieille dame dont le regard, à la recherche de beauté naturelle, contredit sa perte de mémoire et sa maladie d’Alzheimer qui la pousse vers sa fin. Le succès critique international du film ne fait pas oublier à Lee Chang-dong les relatifs – mais successifs – échecs au box-office de ses films, surtout en Corée où il a toujours voulu toucher un grand public. Déjà, lors de la sortie de Peppermint Candy, il raconte avoir guetté le box-office de son concurrent, Fantasmes, brûlot anarcho-érotique de Jung Sun-woo. À la différence de ses célèbres compatriotes Kim Ki-duk ou Hong Sang-soo qui produisent « petit » et se contentent de leur niche internationale (même si Kim Ki-duk est le premier à avoir officiellement dénoncé le système monopoliste des salles au moment de la sortie de The Host, de Bong Joon-ho), Lee Chang-dong produit des moyens budgets qui nécessitent des entrées (essentielles en Corée). C’est un peu cet enjeu à la fois international, populaire et économique qui habite son dernier film, Burning. Le casting d’un Steven Yeun vedette internationale mis aux côtés d’un Yoo Ah-in, star montante locale, est aussi coûteux que parlant sur les attentes de Lee pour ce film (sans compter le nom du romancier superstar Murakami). Il se passe pourtant huit ans avant qu’il ne réalise le film. Ce hiatus est aussi dû à la montée en puissance de deux gouvernements libéraux et conservateurs, alliés des monopoles. Lee se retrouve sur la liste noire secrète d’un gouvernement qui sera finalement renversé par des masses en colère durant l’hiver 2016-2017. Une partie du milieu du cinéma était déjà passé dans l’opposition. De nombreux petits films de critique sociale s’en prenant aux riches héritiers des « chaebols » reflètent le sentiment populaire. Lee modifie le récit de Murakami pour faire écho à cela. Il faudra tuer le riche, à la fin. Là encore, le cinéaste attend d’avoir les foules avec lui, mais le film ne sera qu’un petit succès malgré son énorme renommée critique internationale. La recherche de la beauté indomptable, le désenchantement du monde, la présence d’espaces souffrants et meurtris, avec cette fois, plus nettement, un autoportrait de l’artiste en jeune écrivain revenant sur les traces du père et de ses luttes qui n’ont pas disparu sous les rideaux de fumée du monde moderne. Film hybride et pourtant encore plus personnel que les précédents, il arrive aux pieds de la Palme d’or à Cannes et à ceux des Oscars. Lorsque j’ai revu Lee Chang-dong, dans son bureau, qui ne paie pas de mine, un peu à l’écart du célèbre quartier Hongdae, il venait de rentrer bredouille de ces périples mondains qu’il est loin d’apprécier. Mais lui et son frère étaient déjà en préparation de la production de Birthday, un nouveau film de l’ancienne assistante de Lee, Lee Jong-un, avec les stars Jeon Do-yeon (Secret Sunshine) et Sol Kyung-gu (Peppermint Candy) sur le deuil impossible d’une famille touchée par le naufrage du Sewol et la mort de leur enfant. Une nouvelle production, qui montre que toute une génération de cinéastes a les yeux tournés vers celui qui est devenu leur parrain incontesté.

Antoine Coppola