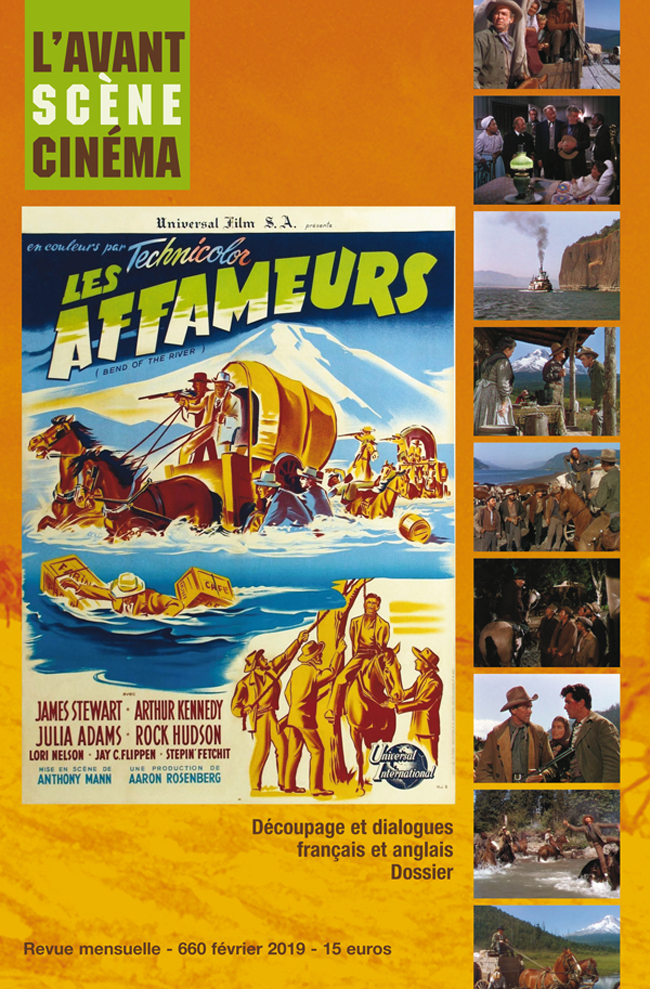

Numéro 660 – Les Affameurs d’Anthony Mann

Les Affameurs d’Anthony Mann

Pour commander, cliquez ici

Dossier Les Affameurs d’Anthony Mann

À propos des westerns tournés par Anthony Mann avec James Stewart

Généalogie du désenchantement

Peut-être est-ce la compétition dans la filmo de James Stewart avec des noms tels qu’Hitchcock, Ford ou Capra… Peut-être est-ce parce que leurs plus beaux coups en commun ont été dans un genre, le western, longtemps considéré comme légèrement mineur… Toujours est-il que la redécouverte de l’association, et de l’importance dans la carrière de James Stewart, du cinéaste Anthony Mann, est relativement récente…

D’un côté, un acteur pouvant être légitimement considéré comme l’une des plus grandes stars d’Hollywood. De l’autre un metteur en scène qui fut longtemps considéré comme un cinéaste très honnête, mais simple artisan, loin du génie des grands noms du cinéma américain classique. Et huit films en commun, dont au moins un très dispensable, biopic un peu convenu (Romance inachevée, en VO : The Glenn Miller story, comme son nom l’indique). Plus deux films moins connus : Strategic Air Command (où Stewart reprend les commandes d’un avion de chasse, comme il l’avait fait lors de la Seconde Guerre mondiale) et Le Port des passions (où notre homme se glisse dans la peau d’un ingénieur du domaine pétrolier). Et cinq westerns. Cinq succès commerciaux qui furent un peu oubliés avant que la planète cinéphile, dans les années 1990, découvre une œuvre sidérante et totalement prophétique, possible chaînon manquant entre ce fameux classicisme et la modernité surgissant dès le début des années 1960. Voici donc l’histoire de ces cinq pierres rares qui furent trop longtemps presque égarées

Deux artistes en transition

Et s’il faut démarrer quelque part, c’est sans doute avec la superstar Stewart et cette deuxième partie de carrière qui s’ouvre à lui. Quelques années auparavant, l’acteur fétiche de Capra, le grand dadais de Lubitsch et Cukor, est revenu de la guerre. Il est l’un des acteurs d’Hollywood les plus décorés, au passé militaire le plus prestigieux et le moins visible. Il n’est également plus le même homme. Ses retrouvailles avec Capra sont placées sous ce signe, puisque leur dernier film démarre avec Mr Smith en personne… sur le point de se suicider. Ces premiers instants sont bien entendu ceux de La vie est belle, le plus pessimiste des grands films de Noël. S’il deviendra un classique au fil des années (l’ASC lui a consacré un numéro, le 528), le film est à l’époque sèchement rejeté par le public, qui perçoit peut-être avec lucidité sa vraie étrangeté. Stewart est donc un acteur entre deux eaux et deux carrières, et qui décide de rebondir en se lançant dans un genre, le western, qui semble aussi éloigné que possible de son ancienne persona. Or le western est précisément le genre qui a enfin permis à Anthony Mann de grimper sur le fameux échelon supérieur, la série A, de l’écosystème hollywoodien. Jusque-là, le metteur en scène a barboté dans le purgatoire de la série B, et a scrupuleusement suivi le curriculum classique : des débuts comme acteur sur les scènes de Broadway, une transition vers le métier de metteur en scène et la formation de sa propre compagnie, avant le grand saut vers Hollywood où le jeune homme est engagé par Selznick, comme agent et découvreur de talents. Mann devra encore être assistant plusieurs années, avant de pouvoir finalement réaliser. Mais c’est un western étonnamment sec et violent pour l’époque, Les Furies, qui permet enfin au réalisateur de s’imaginer un destin de futur grand cinéaste. Les deux hommes, la star confirmée mais angoissée, et le cinéaste en pleine ascension fragile, s’unissent donc autour d’un scénario de Borden Chase, Winchester 73. Un récit ambitieux, signé par un homme encore auréolé du triomphe de La Rivière rouge, où une arme à feu (la Winchester du titre, évidemment), symbolise la dualité du personnage principal incarné par Stewart. L’arme est volée au héros au début du film, et sa poursuite constitue le fil rouge d’un récit où se dessine, en filigrane, une peinture cruelle du Far West, de sa dureté bien représentée par le fusil éponyme. Et dans ce nouvel emploi de protagoniste de westerns, Stewart révèle quelque chose de plus dur, dans le regard et les gestes, où se dessinent les changements et l’expérience accumulée pendant la guerre. Subitement, derrière le personnage du cowboy héroïque, Mann et Stewart commencent à faire apparaître l’obsession, la violence, voire une forme de cruauté, constitutifs de cet Ouest mythifié mais trop souvent simplifié et adouci par l’iconographie noire et blanche du genre.

Et s’il faut démarrer quelque part, c’est sans doute avec la superstar Stewart et cette deuxième partie de carrière qui s’ouvre à lui. Quelques années auparavant, l’acteur fétiche de Capra, le grand dadais de Lubitsch et Cukor, est revenu de la guerre. Il est l’un des acteurs d’Hollywood les plus décorés, au passé militaire le plus prestigieux et le moins visible. Il n’est également plus le même homme. Ses retrouvailles avec Capra sont placées sous ce signe, puisque leur dernier film démarre avec Mr Smith en personne… sur le point de se suicider. Ces premiers instants sont bien entendu ceux de La vie est belle, le plus pessimiste des grands films de Noël. S’il deviendra un classique au fil des années (l’ASC lui a consacré un numéro, le 528), le film est à l’époque sèchement rejeté par le public, qui perçoit peut-être avec lucidité sa vraie étrangeté. Stewart est donc un acteur entre deux eaux et deux carrières, et qui décide de rebondir en se lançant dans un genre, le western, qui semble aussi éloigné que possible de son ancienne persona. Or le western est précisément le genre qui a enfin permis à Anthony Mann de grimper sur le fameux échelon supérieur, la série A, de l’écosystème hollywoodien. Jusque-là, le metteur en scène a barboté dans le purgatoire de la série B, et a scrupuleusement suivi le curriculum classique : des débuts comme acteur sur les scènes de Broadway, une transition vers le métier de metteur en scène et la formation de sa propre compagnie, avant le grand saut vers Hollywood où le jeune homme est engagé par Selznick, comme agent et découvreur de talents. Mann devra encore être assistant plusieurs années, avant de pouvoir finalement réaliser. Mais c’est un western étonnamment sec et violent pour l’époque, Les Furies, qui permet enfin au réalisateur de s’imaginer un destin de futur grand cinéaste. Les deux hommes, la star confirmée mais angoissée, et le cinéaste en pleine ascension fragile, s’unissent donc autour d’un scénario de Borden Chase, Winchester 73. Un récit ambitieux, signé par un homme encore auréolé du triomphe de La Rivière rouge, où une arme à feu (la Winchester du titre, évidemment), symbolise la dualité du personnage principal incarné par Stewart. L’arme est volée au héros au début du film, et sa poursuite constitue le fil rouge d’un récit où se dessine, en filigrane, une peinture cruelle du Far West, de sa dureté bien représentée par le fusil éponyme. Et dans ce nouvel emploi de protagoniste de westerns, Stewart révèle quelque chose de plus dur, dans le regard et les gestes, où se dessinent les changements et l’expérience accumulée pendant la guerre. Subitement, derrière le personnage du cowboy héroïque, Mann et Stewart commencent à faire apparaître l’obsession, la violence, voire une forme de cruauté, constitutifs de cet Ouest mythifié mais trop souvent simplifié et adouci par l’iconographie noire et blanche du genre.

La fin des codes et des mythes

Sous bien des aspects, Winchester 73 est une sorte de film matrice, qui va poser les bases d’un ambitieux type de western pratiqué pendant quelques années par le trio Chase, Mann et Stewart. On pourrait presque parler d’un tryptique, auquel se joignent les deux westerns tournés sans le scénariste, différents et similaires à la fois. Le succès critique et commercial de Winchester 73 permet à Mann d’avoir en tout cas toute latitude pour la suite, et encourage Chase dans cette veine presque picaresque, traversant de part en part l’Ouest sauvage. Les Affameurs, dont nous parlons bien entendu déjà bien dans ce numéro, ajoute ainsi le Technicolor et élargit la palette, à tous les niveaux, du coup de maître inaugural. Bien entendu, la composante la plus visible du film demeure la star, James Stewart. Winchester 73 n’est en aucun cas anecdotique dans la carrière de l’acteur. Le succès du film le propulse dans un registre, celui du cowboy, dont il semblait étranger et où il va connaître, de La Flèche brisée à John Ford, certains succès. Mais le plus important est cette acceptation par le public de la noirceur, de la violence, voire du malaise, qui s’est emparé du comédien. Le jeune premier de Capra n’est plus, la guerre l’a annihilé et a mis Stewart face à l’impossibilité d’un retour en arrière. Mann, quelques années avant Hitchcock, est celui qui va lui permettre d’imposer à l’écran une nouvelle persona, qui n’est autre que la réalité de cet homme changé. Le cowboy crépusculaire était né. Je suis un aventurier est à ce titre symptomatique tant il reprend, prolonge, voire élargit certains thèmes des films précédents : le vol original qui lance le récit, le personnage héroïque qui ne prend que tardivement parti, la communauté en construction. Les westerns écrits par Chase pour Mann touchent à l’essence même du genre, puisqu’ils contiennent le surgissement et la création d’une communauté, d’une identité et donc d’une nation (américaine). La petite ville champignon d’Alaska où se déroule l’action principale est une illustration typique de la nouvelle frontière, de ce Far West sans lois, précisément parce qu’il prend place au-delà des limites du pays, dans un no man’s land juridique et étatique. À partir de là, le récit conte la prise de conscience du groupe, de la ville, le surgissement de la volonté de s’unir contre un ennemi commun, et d’admettre ainsi leur identité partagée, trajet incarné dans le corps même du personnage de Stewart, solitaire indécis jusqu’à la révélation qui le pousse à adopter une cause commune. La perpétuelle naissance d’une nation donc…

Sous bien des aspects, Winchester 73 est une sorte de film matrice, qui va poser les bases d’un ambitieux type de western pratiqué pendant quelques années par le trio Chase, Mann et Stewart. On pourrait presque parler d’un tryptique, auquel se joignent les deux westerns tournés sans le scénariste, différents et similaires à la fois. Le succès critique et commercial de Winchester 73 permet à Mann d’avoir en tout cas toute latitude pour la suite, et encourage Chase dans cette veine presque picaresque, traversant de part en part l’Ouest sauvage. Les Affameurs, dont nous parlons bien entendu déjà bien dans ce numéro, ajoute ainsi le Technicolor et élargit la palette, à tous les niveaux, du coup de maître inaugural. Bien entendu, la composante la plus visible du film demeure la star, James Stewart. Winchester 73 n’est en aucun cas anecdotique dans la carrière de l’acteur. Le succès du film le propulse dans un registre, celui du cowboy, dont il semblait étranger et où il va connaître, de La Flèche brisée à John Ford, certains succès. Mais le plus important est cette acceptation par le public de la noirceur, de la violence, voire du malaise, qui s’est emparé du comédien. Le jeune premier de Capra n’est plus, la guerre l’a annihilé et a mis Stewart face à l’impossibilité d’un retour en arrière. Mann, quelques années avant Hitchcock, est celui qui va lui permettre d’imposer à l’écran une nouvelle persona, qui n’est autre que la réalité de cet homme changé. Le cowboy crépusculaire était né. Je suis un aventurier est à ce titre symptomatique tant il reprend, prolonge, voire élargit certains thèmes des films précédents : le vol original qui lance le récit, le personnage héroïque qui ne prend que tardivement parti, la communauté en construction. Les westerns écrits par Chase pour Mann touchent à l’essence même du genre, puisqu’ils contiennent le surgissement et la création d’une communauté, d’une identité et donc d’une nation (américaine). La petite ville champignon d’Alaska où se déroule l’action principale est une illustration typique de la nouvelle frontière, de ce Far West sans lois, précisément parce qu’il prend place au-delà des limites du pays, dans un no man’s land juridique et étatique. À partir de là, le récit conte la prise de conscience du groupe, de la ville, le surgissement de la volonté de s’unir contre un ennemi commun, et d’admettre ainsi leur identité partagée, trajet incarné dans le corps même du personnage de Stewart, solitaire indécis jusqu’à la révélation qui le pousse à adopter une cause commune. La perpétuelle naissance d’une nation donc…

Une modernité annoncée

Il n’en est pas exactement de même pour les deux westerns tournés sans l’aide du précieux Chase. Mais en enlevant les thèmes, et parfois les tics, du scénariste, ces films permettent d’isoler plus précisément encore les spécificités de l’union entre la star et le metteur en scène. Il y a d’abord L’Appât. Une sombre histoire de primes où un très charismatique hors-la-loi, incarné par l’irremplaçable Robert Ryan, manipule avec cruauté un petit groupe l’ayant capturé pour récupérer la rançon. À la tête de ce groupe, un autre cowboy joué par Stewart, qui détruit plus encore le mythe de l’héroïsme du Wild West. L’Appât sidère encore, des décennies plus tard, par la rage violente que donne l’acteur à son personnage, explosant dans plusieurs séquences mémorables, dont le climax au sein d’un fleuve furieux. Cette hargne est au cœur même d’un récit où, face à l’argent, face à la violence de la nature, les concepts moraux du bien ou du mal perdent toute substance, dans une suite de trahisons et d’explosions de cruauté. Une tendance qui s’illustre et s’accentue dans l’un des plans les plus fameux du dernier western tourné par le tandem. Un gros plan de la star, le visage convulsé par la douleur, alors qu’un fils de rancher violent et gâté se venge en creusant, à l’aide d’une balle de revolver, un trou dans sa paume. Tout y est : la violence à peine suggérée, traduite par le regard plutôt que par le sang, la rage, la haine et le cycle interminable qui traverse les films du duo depuis le trajet sanglant de cette fameuse Winchester 73. L’Homme de la plaine, ultime collaboration pour Mann et Stewart, conte à nouveau une histoire de vengeance, illustrée cette fois à travers deux personnages principaux. Le héros bien entendu, Lockhart, incarné par Stewart, et une sorte de anti-héros déchiré, joué par le grand Arthur Kennedy. Un personnage complexe, pas très éloigné de Lockhart, sombrant suite à un mélange de fatalité, de jalousie, parsemé de quelques mauvaises décisions. Une chute véritable, mais qui illustre la précarité du statut de héros dans ces westerns. Entre Vic et Lockhart, le cowboy héroïque et le desperado puni, la différence est bien plus tenue, et absurde, que ce que les vieux classiques avec Tom Mix voulaient faire croire.

Il n’en est pas exactement de même pour les deux westerns tournés sans l’aide du précieux Chase. Mais en enlevant les thèmes, et parfois les tics, du scénariste, ces films permettent d’isoler plus précisément encore les spécificités de l’union entre la star et le metteur en scène. Il y a d’abord L’Appât. Une sombre histoire de primes où un très charismatique hors-la-loi, incarné par l’irremplaçable Robert Ryan, manipule avec cruauté un petit groupe l’ayant capturé pour récupérer la rançon. À la tête de ce groupe, un autre cowboy joué par Stewart, qui détruit plus encore le mythe de l’héroïsme du Wild West. L’Appât sidère encore, des décennies plus tard, par la rage violente que donne l’acteur à son personnage, explosant dans plusieurs séquences mémorables, dont le climax au sein d’un fleuve furieux. Cette hargne est au cœur même d’un récit où, face à l’argent, face à la violence de la nature, les concepts moraux du bien ou du mal perdent toute substance, dans une suite de trahisons et d’explosions de cruauté. Une tendance qui s’illustre et s’accentue dans l’un des plans les plus fameux du dernier western tourné par le tandem. Un gros plan de la star, le visage convulsé par la douleur, alors qu’un fils de rancher violent et gâté se venge en creusant, à l’aide d’une balle de revolver, un trou dans sa paume. Tout y est : la violence à peine suggérée, traduite par le regard plutôt que par le sang, la rage, la haine et le cycle interminable qui traverse les films du duo depuis le trajet sanglant de cette fameuse Winchester 73. L’Homme de la plaine, ultime collaboration pour Mann et Stewart, conte à nouveau une histoire de vengeance, illustrée cette fois à travers deux personnages principaux. Le héros bien entendu, Lockhart, incarné par Stewart, et une sorte de anti-héros déchiré, joué par le grand Arthur Kennedy. Un personnage complexe, pas très éloigné de Lockhart, sombrant suite à un mélange de fatalité, de jalousie, parsemé de quelques mauvaises décisions. Une chute véritable, mais qui illustre la précarité du statut de héros dans ces westerns. Entre Vic et Lockhart, le cowboy héroïque et le desperado puni, la différence est bien plus tenue, et absurde, que ce que les vieux classiques avec Tom Mix voulaient faire croire.

Puis Stewart et Mann se fâchèrent, pour des raisons qui n’ont plus d’importance. Le dernier acte de leur histoire sera un rendez-vous manqué en forme de crise de couple : un western, L’Homme de l’Ouest, tourné par Mann, retrouvant une partie des obsessions thématiques et esthétiques de leurs collaborations, mais avec dans le rôle principal le rival de Stewart, en célébrité et grandes jambes, Gary Cooper. Cette fausse idylle ne durera pas, et Mann rentrera dans un système de coûteuses superproductions pour le meilleur (Le Cid), le pire (La Chute de l’empire romain) et l’étrange (son renvoi du plateau de Spartacus). Stewart connaîtra une autre grande rencontre avec le western, grâce à son accointance tardive avec John Ford. La gloire du fameux L’Homme qui tua Liberty Valence recouvrira un peu les exploits passés avant qu’une nouvelle génération, quelques décennies plus tard, ne les visualisent. Une génération qui découvre, estomaquée, que tout était là, avant Leone, Eastwood et Peckinpah : la violence sèche sans issue, le désenchantement, la vision sans fards de la fin d’un monde n’ayant d’ailleurs, peut-être, jamais vraiment existé. Le western crépusculaire, ses héros et ses éclats sombres, n’a pas surgi en Italie ou au cœur du Nouvel Hollywood. Il n’était pas l’opposé du Hollywood classique, puisqu’il était déjà là, dès la fin des années 1940, chez deux artistes qui, sans armes théoriques ou volonté de révolution, eurent la prémonition des changements apportés par la guerre, la fin de l’innocence, et eurent le génie de l’appliquer au genre narratif le plus populaire et américain.

Pierre-Simon Gutman