Actu dvd – Entretien Costa-Gavras sortie Intégrale vol. 1 (1965-1983)

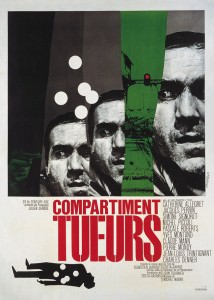

La sortie du premier volume de l’intégrale Costa-Gavras vient combler une lacune importante de l’édition DVD-Blu-ray. Non seulement parce que les films ont fait l’objet d’une restauration méthodique, mais parce que chacun d’eux est accompagné d’une batterie de suppléments que vient compléter un entretien fleuve avec Edwy Plenel et un livret rédigé par celui-ci. De Compartiments tueurs (1965) à Hanna K. (1983), en passant par son surprenant court métrage de fin d’études à l’Idhec, Les Ratés (1958), le réalisateur livre bon nombre de secrets de fabrication, de son premier jour de tournage immortalisé par la télévision à En filmant Hanna, le making of du film qu’il est allé tourner en Israël avec comme assistants deux futurs réalisateurs prometteurs, Claire Denis et Avi Mograbi. Du débat des Dossiers de l’écran consacré en 1988 aux méfaits de la CIA en Amérique latine, en passant par la conversation du cinéaste avec Christiane Taubira à propos de la vision de la justice d’exception évoquée dans Section spéciale (1975), en passant par le court métrage Jour de tournage (1969) filmé sur le plateau de L’Aveu (1970) par Chris Marker, il ne manque vraiment aucun angle à ces suppléments. Pas même des interviews télévisées d’Artur London et de l’écrivain Romain Gary commentant son roman Clair de femme (1979) à l’occasion de l’adaptation duquel Costa-Gavras a joué délibérément de la complicité entre Yves Montand (qu’il a dirigé à six reprises) et Romy Schneider, complicité née sur le plateau de César et Rosalie (1972) de Claude Sautet. Étonnant aussi d’entendre Simone Signoret et Catherine Allégret évoquer leurs rapports mère-fille dans des interviews croisées, en contrepoint de Compartiments tueurs, ou encore Jacques Perrin exposer sa conception du métier de comédien et son refus du carriérisme à propos du même film, lui qui soutiendra par la suite comme producteur Z (1969), État de siège (1972) et Section spéciale. Ce coffret a le mérite de montrer ce cinéaste épris de justice et de morale au fil de son œuvre et de ses combats sociaux et idéologiques, avec cette ombre écrasante de Mai 68 qui plane, comme le montre ce débat de l’éphémère version télévisée du Masque et la plume de 1976 au cours duquel Gilles Jacob, Jean-Louis Bory, Jorge Semprun et Marin Karmitz dissertent de l’utilité du cinéma politique, à une époque où cette exception française défendue par Costa-Gavras avait le vent en poupe.

Comment avez-vous abordé l’édition de cette intégrale ?

Costa-Gavras : Avec le numérique, on peut faire des choses formidables. Au fil du temps, les émulsions avaient commencé à se défaire, alors nous avions procédé à une première restauration de Z et de L’Aveu il y a une quinzaine d’années, mais le travail qui vient d’être effectué est vraiment sans aucune comparaison. Je tenais beaucoup à préserver les couleurs de l’époque, sans céder aux chaînes de télévision qui sont favorables à une amélioration de l’image… y compris si celle-ci ne respecte pas la conception originelle du film. Moi, je souhaitais au contraire retrouver le ton, les couleurs et le son de l’époque, même si ça ne correspond pas à la mode actuelle. Pendant des années, certains de mes films ont été édités de-ci de-là, souvent à mon insu. Or je tenais à ce qu’ils fassent l’objet d’un travail éditorial global et que ce coffret comprenne un certain nombre de films, ainsi que les raisons pour lesquelles je les ai tournés. Les suivants feront l’objet d’un second volume prévu en 2017. En revoyant certains de ces films, j’ai remarqué des défauts, mais il était hors de question de les corriger, car je n’éprouve pas cette tentation.

Pourquoi avez-vous décidé d’inclure dans ce coffret votre court métrage de fin d’études à l’Idhec, Les Ratés ?

C.-G. : Parce que je suis fier de ce film. À l’Idhec, les élèves disposaient en tout et pour tout d’un plateau sur lequel étaient aménagés trois décors : une chambre à coucher, un bistro et un living-room. Or, pour essayer d’être original, j’ai décidé de retourner les grandes feuilles dont je disposais afin de représenter une grange. Alors, malgré le manque de moyens, ils ont accepté et m’ont même aidé à trouver un peu de paille pour agrémenter mon décor.

Pourquoi le film est-il signé Kosty au lieu de Costa ?

C.-G. : Parce que c’est ainsi que m’appelait tendrement ma mère.

Qu’avez-vous retenu de votre apprentissage en tant qu’assistant-réalisateur ?

C.-G. : J’ai eu la chance de travailler avec des grands metteurs en scène. Avec Tout l’or du monde de René Clair et La Baie des anges de Jacques Demy, je suis passé du cinéma muet à la Nouvelle Vague et j’ai vu toutes les façons de faire des films. Quant à mes expériences avec René Clément sur Le Jour et l’Heure et Les Félins, elles m’ont permis de côtoyer un grand technicien. Avec Demy, j’ai surtout appris à travailler avec les acteurs. Pour apprendre son métier, il n’y avait pas mieux.

Comment avez-vous été amené à réaliser votre premier long métrage, Compartiments tueurs ?

Comment avez-vous été amené à réaliser votre premier long métrage, Compartiments tueurs ?

C.-G. : Tout s’est passé de manière un peu absurde, dans la mesure où entre mes deux films avec René Clément, je suis tombé sur le roman policier de Sébastien Japrisot dont j’ai écrit l’adaptation comme un exercice. Parce que le problème, c’est qu’à cette époque, à l’Idhec, les élèves ne travaillaient ni sur le scénario ni sur la direction d’acteurs. C’est ce qui m’a décidé à entreprendre une licence de lettres, pour apprendre à raconter des histoires. Avec mon camarade Christian de Chalonge, nous sommes même allés demander au directeur de l’Idhec d’intégrer ces cours, mais ça a très vite périclité. Une fois mon scénario achevé, je l’ai confié à une secrétaire du Studio de Boulogne, Marguerite, une vieille fille que je connaissais bien et que je taquinais volontiers sur son prénom. Elle l’a tapé et, sans me demander, l’a fait passer au directeur du studio, Julien Derode. Celui-ci m’a envoyé un télégramme que j’ai gardé qui disait en substance : « Policier intéressant, genre Clouzot. Je voudrais vous voir pour en parler. » Je suis tombé des nues et c’est parti comme ça. Quand j’ai rencontré Julien, que je connaissais bien, il m’a dit : « Quel acteur ? » Je lui ai répondu : « Mais je n’ai pas les droits… » Il m’a rétorqué « Vous êtes fou ! » et il a appelé immédiatement les Rossignol, qui s’occupaient des droits à l’époque, et comme ceux-ci étaient disponibles, il leur a demandé de les bloquer pour un petit moment. Il m’a redemandé alors « Quel acteur ? » et j’ai répondu Jacques Perrin. Celui-ci avait en effet une fragilité extraordinaire que les autres acteurs français de sa génération n’avaient pas et qui convenait très bien au personnage. Et comme j’avais été reçu chez les Montand après avoir travaillé avec Simone Signoret sur Le Jour et l’Heure, j’ai suggéré le nom de Catherine Allégret pour le rôle de la jeune fille. Je suis donc allé donner le scénario à Simone qui m’a répondu que Catherine devait d’abord passer son bac, mais qu’elle-même voulait jouer le rôle de la vieille actrice. Je n’en revenais pas, parce que pour ce qui était parti comme une sorte de plaisanterie, le seul fait que Simone accepte d’y tenir un rôle permettait au film de se monter. Du coup, Montand m’a dit : « Il paraît que tu as écrit un bon scénario. Il n’y aurait pas un rôle pour moi ? » Je lui ai répondu : « Lis et s’il y a un personnage, on verra… » Par la suite, comme il redoutait que le fait qu’il incarne un flic fasse mauvais effet, je l’ai poussé à accentuer son accent marseillais. Donc il avait comme un masque et il n’était plus le Montand chanteur cherchant à imiter Humphrey Bogart ou Gary Cooper qu’il aimait beaucoup. Et une fois que les deux ont eu accepté, comme nous faisions presque un film en famille, alors que nous n’avions aucun besoin d’avoir d’autres acteurs importants, les amis demandaient s’il n’y avait pas quelque chose pour eux. À tel point que Marcel Bozzuffi incarne un flic, et que Georges Géret et Françoise Arnoul font quasiment de la figuration. Je les connaissais tous, dans la mesure où, à l’époque, le métier de directeur de casting n’existait pas encore, c’était les assistants qui se chargeaient d’établir la distribution.

Quel souvenir gardez-vous de cette première expérience ?

C.-G. : Le film s’est tourné dans d’assez bonnes conditions et a connu le succès ici et ailleurs. En Amérique, il a même été classé parmi les dix meilleurs films de l’année, dans une liste où figurait aussi le nom de Pasolini. C’était complètement inattendu. Du coup, le deuxième est devenu très facile. Le producteur de James Bond, Harry Saltzman, est venu à Paris et m’a demandé : « Quel film voulez-vous faire ? Je vous le produis. » Je lui ai répondu : « La Condition humaine. » Philippe Grumbach, qui nous avait mis en rapport, lui a expliqué en détail de quoi il s’agissait et il a répondu : « Oh là là… Tous ces Chinois, ce n’est pas possible ! »

Vous êtes pourtant revenu plus tard au roman d’André Malraux…

C.-G. : Oui, en 1976, c’est-à-dire à la fin de la Révolution Culturelle, je suis même allé en Chine avec les producteurs. Aujourd’hui, c’est malheureusement une histoire qui appartient au passé. À l’époque, il s’agissait encore d’une actualité chaude, mais la Chine restait encore inconnue et faisait figure d’ennemie aux yeux de l’Occident. Par la suite, la Chine nous ayant demandé de procéder à des changements considérables, très moralistes, je me suis vu proposer d’aller tourner le film en Amérique, mais il me semblait impossible d’y reconstituer Shanghai. Sur place, nous avions pourtant trouvé tous les décors dont nous avions besoin, y compris la prison.

Comment avez-vous finalement été amené à tourner votre deuxième film, Un homme de trop ?

C.-G. : Harry Saltzman a évoqué un livre français de Jean-Pierre Chabrol dont il avait acheté les droits. Le roman m’a intéressé et c’est parti comme ça. Quand il a appris que j’allais tourner un film sur la Résistance, mon ami Frédéric Rossif m’a mis en garde : « Tu ne vas pas encore faire un film avec des gens qui fument la pipe autour d’une cheminée et qui refont la France ! » Moi, j’ai abordé cette histoire comme un western mettant en scène des jeunes gens dans un décor campagnard, mais cette fois, le film n’a pas marché du tout.

Dans ce contexte, comment avez-vous réussi à trouver le financement de Z ?

Dans ce contexte, comment avez-vous réussi à trouver le financement de Z ?

C.-G. : Z a déclenché un phénomène complètement inattendu. Personne ne voulait le produire, alors que c’était unique d’arriver chez les producteurs avec un scénario et la liste des acteurs, tous vedettes, qu’il s’agisse de Trintignant, Montand, Perrin, pour s’entendre répondre : « Ce n’est pas pour nous. Un film comme celui-là ne marchera pas ». Ils reprochaient au scénario de ne pas avoir de personnage central qu’on suive pendant tout le film et se demandaient qui pourrait s’intéresser à l’assassinat d’un député dans un pays dont tout le monde savait que c’était la Grèce. Trintignant arrive au milieu du film. Et puis, il n’y a pratiquement pas de femme, et en tout cas pas d’histoire d’amour. Et c’est tout cela qui a décidé Jacques Perrin à devenir producteur. Quand je l’ai appelé pour lui dire que le film ne se faisait pas, faute de producteur, il m’a demandé si ça pouvait se tourner en Algérie où il avait participé à un documentaire. Nous sommes donc allés ensemble à Alger où j’ai trouvé la ville parfaite et où nous avons fait lire le scénario au ministre de l’Information, Mohamed Benyahia, un intellectuel qui possédait un doctorat de littérature française. En bavardant avec des Algériens proches du pouvoir, j’ai appris récemment qu’il s’était montré très méfiant à l’égard de cette histoire de colonels qui prenaient le pouvoir par la force, parce qu’elle pouvait permettre de dresser un parallèle avec la situation en Algérie, et qu’il a transmis le scénario au président Houari Boumédiène, lequel l’a lu et a jugé que personne n’établirait de connexion entre la Grèce et l’Algérie. Et c’est vrai que nous avons bénéficié d’énormes facilités et que nous avons pu bloquer partiellement Alger pour y tourner. Z est un miracle comme le cinéma en produit de temps en temps. C’était un peu comme si nous avions écrit sur les murs « À bas les colonels grecs ! » La première semaine, le film n’a pas marché et le seul à y croire était le distributeur, Hercule Mucchielli, un vieux Corse qui avait beaucoup d’expérience. Et puis, au fil des jours, le public lui a donné raison et les entrées ont grimpé, le film est resté à l’affiche pendant quarante-quatre semaines à Paris où les gens applaudissaient à la fin des séances. Nous n’en revenions pas.

Pourquoi dites-vous qu’il n’y a qu’en France qu’on peut réaliser un film comme Z, mais que c’est plus difficile aujourd’hui qu’hier ?

C.-G. : Parce que la plupart des films sont désormais financés par la télévision et que celle-ci exige qu’ils soient diffusables en Prime Time, c’est-à-dire qu’ils ne dérangent pas les gens afin qu’ils puissent aller se coucher tranquilles. En contrepartie, c’est un bien formidable que les télévisions soient obligées de contribuer au financement du cinéma. Par ailleurs, à l’époque de Z, il existait grosso modo deux blocs politiques antagonistes, ce qui a beaucoup changé depuis. Enfin, il existe une forme d’autocensure chez les cinéastes qui fait que quand ils ont envie de traiter un sujet, c’est avec l’intention de trouver son financement. Et puis, il y a l’influence américaine qui pousse vers la comédie.

Quel sont ceux de vos films qui ont été les plus difficiles à monter ?

C.-G. : Le Capital et Hanna K., en raison de leurs sujets. Parce qu’il y était question des banques et du conflit israélo-palestinien. Mais il est toujours difficile de comprendre pourquoi certains films ne marchent pas. Le cinéma politique est souvent considéré comme une cochonnerie. Il se situe en dehors de l’art et de l’esthétique, alors que l’art a toujours été politique, selon moi. De mon point de vue, un film est d’abord l’expression d’une philosophie personnelle à travers une histoire et des images.

Dans le documentaire sur le tournage d’Hanna K., on découvre une assistante qui est elle-même devenue ensuite une réalisatrice de renom, Claire Denis. Aviez-vous conscience de cela quand vous l’avez engagée ?

C.-G. : Tout le monde m’a déconseillé d’aller tourner en Israël et en Palestine avec une femme. Mais même Giacomo, le chef machiniste israélien qui se baladait avec un pistolet quarante-cinq millimètres à la ceinture et s’est montré méfiant au début, se mettait au garde-à-vous devant Claire qui a tout organisé d’une manière parfaite. Y compris le tournage en immersion dans le souk avec la caméra et l’opérateur dissimulés dans un carton pour ne pas attirer l’attention, ce qui était évidemment illusoire.

Quand vous vous trouvez confronté à vos films, comme pour composer cette intégrale, percevez-vous votre évolution où plutôt des moments de votre vie ?

C.-G. : Tous mes films correspondent à un moment de ma vie. C’est comme écrire sur des murs. Si j’ai réalisé L’Aveu, par exemple, c’est parce que ma génération a tellement été attirée par le communisme au lendemain de la guerre qu’elle a cru sincèrement que ce système pouvait changer le monde. Mais elle a réalisé rapidement qu’il s’agissait là d’une autre forme de dictature qui s’appuyait sur les bons sentiments des gens. Il y a eu beaucoup de films sur le communisme, mais il s’agissait d’histoires inventées, tandis que pendant le montage de Z, par hasard, grâce à Claude Lanzmann, j’ai découvert L’Aveu, le livre d’Artur London et je me suis dit : « Maintenant on peut s’exprimer, on peut dire ce qu’on veut sur ce système qui nous a séduits et qui a même failli nous happer complètement ». Autour de moi, il y avait des gens qui le défendaient, alors qu’ils savaient parfaitement que ce n’était pas acceptable. Ce n’est pas non plus un hasard si j’ai travaillé sur ce film avec Jorge Semprun, qui connaissait le livre, et Yves Montand, qui tournait alors à Hollywood. Pourtant, malgré la difficulté de l’histoire, le film n’a pas été compliqué à financer.

Quel était l’état d’esprit de Montand au moment de tourner L’Aveu ?

C.-G. : Il avait besoin d’exprimer ce qu’il avait sur le cœur depuis des années. Il s’était donné complètement, quand même. Son frère était l’un des dirigeants du Parti communiste et à la suite du film, ils se sont fâchés et ne se sont plus parlé pendant des années avant de finir tout de même par se réconcilier. C’est parce que Montand adhérait au propos du livre de London qu’il s’est laissé aller à autant maigrir. À l’époque, certains acteurs ont refusé de participer au film et m’ont reproché de participer à une mauvaise action, en soutenant que j’apportais de l’eau au moulin de l’adversaire. Pourtant, les grandes lignes du procès, je les ai trouvées dans des reportages publiés par Le Figaro et Paris Match de l’époque, mais personne n’y croyait. Il a fallu que London le raconte lui-même pour que ça devienne une réalité.

Qu’est-ce qui vous a décidé à porter à l’écran le roman de Romain Gary Clair de femme ?

C.-G. : Hormis Catherine Allégret et Simone Signoret dans Compartiments tueurs, puis Irène Papas dans Z, j’avais dirigé jusqu’alors peu d’actrices. Le point de départ de Clair de femme, c’est une phrase prononcée par Romain Gary au cours d’une interview télévisée, dans laquelle il disait à propos de ce livre que « c’était profaner le malheur avec l’amour ». J’avais alors dépassé la quarantaine et j’ai été sensible à ce roman et à cette histoire d’amour tout à fait différente entre des gens qui se rencontraient par hasard. Et puis, j’avais envie de travailler avec Romy Schneider et Montand en jouant de leur complicité, mais en allant à l’opposé de ce qu’ils avaient fait ensemble jusqu’alors. Pour Montand, j’ai cherché toutes ses fragilités. C’était un film d’une difficulté énorme, d’autant plus que j’ai tenu à garder les dialogues de Romain Gary. Or, il n’y a véritablement que deux personnages et ils ne parlent pas comme tout le monde. Ils délirent.

N’est-ce pas aussi le deuil de Jean Seberg que porte Romain Gary dans ce roman ?

C.-G. : Si, incontestablement. J’ai d’ailleurs eu l’occasion de connaître Jean Seberg quand j’ai été assistant de Jean Becker sur Échappement libre. Nous avons beaucoup voyagé ensemble, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Grèce. Et quand je suis allé trouver Romain Gary chez Lipp, à la table à gauche en entrant où il avait l’habitude de s’installer, il m’a dit qu’il ne voulait pas savoir ce qu’on faisait de ses livres depuis qu’il avait vécu une très mauvaise expérience avec les Américains. Par la suite, il a vu le film et m’a remercié d’avoir respecté ses dialogues.

Comment avez-vous eu l’idée d’organiser la rencontre avec Christiane Taubira qui figure en bonus de Section spéciale ?

C.-G. : À l’époque où j’ai décidé de faire Section spéciale, beaucoup de voix se sont élevées pour dire qu’il était inutile de revenir sur cette affaire au cours de laquelle les juges s’étaient si mal comportés en acceptant de condamner des boucs émissaires sur ordre du Régime de Vichy, au moyen d’une loi rétroactive contraire au droit. Juste avant la sortie du film, en 1975, Robert Badinter a organisé une projection à l’auditorium du Louvre où il a convié deux cent cinquante à trois cents juges, suivie d’un débat formidable. Christiane Taubira apporte quant à elle un regard différent sur ce film. J’admire beaucoup cette dame que je ne connaissais pas, mais qui est très fine.

Ce premier coffret va de Compartiments tueurs (1965) à Hanna K. (1983). Comment avez-vous délimité son champ ?

C.-G. : J’ai essayé d’éviter de dessiner des périodes et de ne pas marquer thématiquement ces films qui se sont faits les uns après les autres et abordent des genres différents, même si la politique revient à plusieurs reprises.

Dans votre filmographie, signe des temps, la violence politique a cédé le pas à la violence sociale…

C.-G. : Nous avons vécu une époque où il fallait prendre position pour ou contre. Tout se déterminait ainsi. Aujourd’hui c’est terminé. Mais je n’ai pas voulu baliser cette évolution historique. C’est au spectateur de s’en charger. Dans le roman policier de Donald Westlake dont je me suis inspiré pour Le Couperet, le personnage finit par devenir une sorte de tueur en série qui agit par plaisir, ce qui est dans la mentalité américaine. Moi, ce qui m’intéressait dans ce livre, c’est la souffrance de la classe moyenne qui conduit ce type à tuer pour trouver du boulot. C’est une métaphore, mais une grande société de distribution m’a affirmé que si un tel fait divers se produisait un jour, nous serions accusés de l’avoir provoqué.

Quel est celui de vos films qui vous a valu les réactions les plus sévères ?

Quel est celui de vos films qui vous a valu les réactions les plus sévères ?

C.-G. : Missing, aux États-Unis. C’est pourtant mon seul film de commande. Le Département d’État américain a édité un rapport de cinq pages décrétant que tout ce que racontait le film était faux, en affirmant avoir procédé à la même enquête et avoir abouti à des conclusions totalement opposées. Ici aussi, j’ai été accusé d’être anti-américain, mais c’est Universal qui m’a proposé de réaliser ce film, pas des gauchistes américains, et il a très bien marché aux États-Unis. Lou Wasserman, qui était alors le grand patron d’Hollywood, était démocrate et n’a produit ce film que pour dénigrer Richard Nixon sous le mandat duquel s’étaient déroulés ces événements. Mais Missing est venu à moi grâce à État de siège, lequel avait déjà été financé à un tiers par Universal qui avait distribué auparavant Section spéciale sur le territoire américain et m’avait encouragé à le présenter sur les campus universitaires.

N’avez-vous jamais été tenté d’aller vous installer aux États-Unis, comme a pu le faire Louis Malle, par exemple ?

C.-G. : Surtout pas ! D’ailleurs, tous les films que j’ai réalisés aux États-Unis l’ont été avec mes équipes françaises et la post-production a toujours été effectuée à Paris. C’était pour moi une condition sine qua non. Missing a été tourné au Mexique, mais les rushes étaient envoyés systématiquement au laboratoire français LTC, pas à Los Angeles. De même que j’ai toujours bénéficié du final cut. Mes plus grandes difficultés concernaient généralement le casting. Pour Missing, la production aurait aimé m’imposer Gene Hackman, qui était habitué à ce genre de rôles, et quand j’ai rencontré Jack Lemmon, il s’est montré étonné que ce ne soit pas pour lui proposer une comédie, mais il m’a donné son accord au bout de trois jours, là où je pensais devoir patienter des mois pour obtenir une réponse. Si l’acteur accepte, c’est un vrai bonheur, parce que ça devient un vrai travail d’équipe. J’ai d’ailleurs vécu une expérience assez similaire avec Gad Elmaleh sur Le Capital, car il s’agissait là aussi d’un contre-emploi radical.

Avez-vous été victime de la censure ?

C.-G. : Il y avait une réplique dans Z qui expliquait que deux des hommes de main appartenaient au service de protection des personnalités et avaient assuré la protection de de Gaulle lorsqu’il était venu en voyage officiel en Grèce. Quand le film est passé en commission de censure, je me suis laissé dire que je risquais d’avoir des problèmes si je maintenais cette réplique. Alors je l’ai enlevée car j’admirais beaucoup de Gaulle et que ce n’était pas la peine de donner l’impression qu’il était protégé par des salauds. Lors de sa sortie, Z n’a pas été distribué dans certains pays, puis, au fil des ans, Jacques Perrin m’annonçait que suite à un changement de pouvoir, il était vendu dans de nouveaux territoires. Quand L’Aveu est sorti en Espagne, comme le film n’y était exploité qu’en version doublée, toutes les allusions hostiles à la guerre civile ou favorables au communisme ont été enlevées. Par la suite, Vaclav Havel nous a demandé de venir montrer le film en Tchécoslovaquie à la veille de son élection à la présidence de son pays. En Russie, à l’époque de Gorbatchev, nous avons été invités à aller le présenter à Moscou, dans l’immense salle du Kremlin où se tenaient les congrès du parti communiste soviétique.

Y a-t-il des projets que vous n’avez pas réussi à mener à bien ?

C.-G. : Hormis La Condition humaine, le plus célèbre est Le Cormoran, que j’ai écrit avec Franco Solinas en 1995, au début de la mondialisation, et qui se déroule au sein d’une multinationale. Robert Redford s’y était intéressé après en avoir lu les cinquante premières pages, puis s’est retiré du projet en découvrant le dénouement, car il trouvait que, sur le plan du spectacle, son personnage aurait dû perpétrer un acte héroïque. Il était question qu’il ait pour partenaire William Holden, mais Alain Delon aussi était tenté par le personnage que devait jouer Redford. Malheureusement, les investisseurs n’ont pas suivi. Je pense que le contenu leur a déplu. Plus tard, pour Le Capital, c’est des journaux économiques que sont venues les critiques les plus négatives. Mais j’ai toujours pour grand principe de ne pas critiquer les critiques. De même que je trouve qu’il vaut mieux qu’un film existe, même s’il ne marche pas, plutôt que de ne pas se faire du tout. Chacun de mes films est né dans des circonstances très particulières, parce qu’à un moment une émotion s’est produite en moi et que j’avais besoin de raconter cette histoire en particulier. Tous les films possèdent une vie intérieure. Je publierai d’ailleurs après les élections présidentielles un livre dans lequel j’explique tout cela, mais il ne s’agit pas à proprement parler de mémoires. J’y parle essentiellement de cinéma et de mes relations avec la France. n

Propos recueillis par Jean-Philippe Guerand