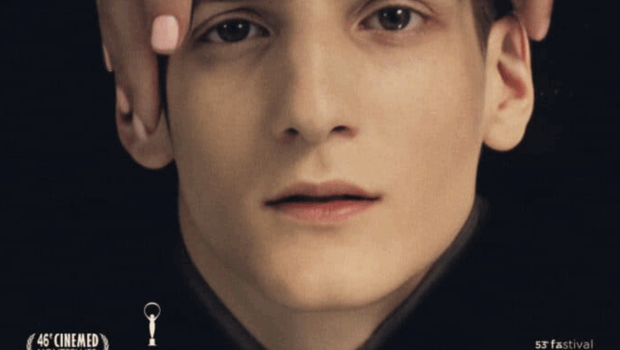

Panopticon

Panopticon

Le titre du film, qui renvoie au philosophe anglais Jeremy Bentham et à la

critique qu’en fit Michel Foucault, évoque l’idée diffuse de surveillance. Le

personnage principal, Sandro, un adolescent livré à lui-même, se cherche, dans

une société qui ne fait rien pour l’aider : sa mère travaille à l’étranger, son père

s’apprête à devenir moine, son meilleur ami appartient à une milice raciste et

réactionnaire, et lui-même est déchiré entre ses pulsions sexuelles et la foi qui

le corsette. Pas étonnant que le jeune homme promène son mal-être d’un lieu à un

autre, se sentant sous la surveillance de Dieu et des Hommes, mais surtout de

lui-même. Le réalisateur géorgien George Sikharulidze a un sens inné de la mise

en scène (composition du plan, travail sur la lumière) et du montage

(extrêmement dynamique au sein des scènes, et jouant habilement des ellipses),

proposant un premier long métrage virtuose et impressionnant. Un peu trop,

peut-être. Car si les séquences se succèdent avec brio, le scénario, lui, patine

rapidement. Les situations destinées à montrer que tout contribue à étouffer le

personnage se multiplient (les échanges frustrants avec le père, les tentations

érotiques, le catalogue ambigu de modèles de virilité), tout comme les ressorts

voyants et prévisibles, entre langueur ton sur ton et surenchère dramaturgique.

Il doit ainsi sans cesse se passer quelque chose : un malaise, une agression, un

deuil… sans que cela fasse pour autant véritablement avancer l’intrigue. Le

personnage peine alors à sortir de la posture archétypale dans laquelle l’enferme

le récit et, lorsqu’il évolue enfin, cela semble plus un effet d’écriture que le

résultat d’un réel cheminement personnel.

Marie-Pauline Mollaret

Film géorgien de George Sikharulidze (2024), avec Malkhaz Abuladze, Data

Chachua. 1h35.