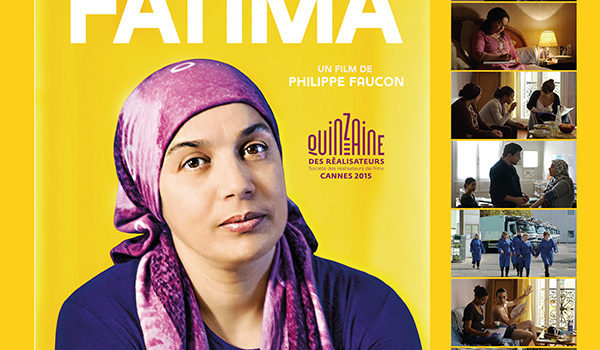

Numéro 711 – Fatima de Philippe Faucon

Dossier Fatima de Philippe Faucon

Entretien avec Fatima Elayoubi

Philippe Faucon s’est inspiré de deux textes autobiographiques de Fatima Elayoubi pour Fatima : Prière à la lune et Enfin, je peux marcher seule. L’auteur y raconte une partie de sa vie, depuis son enfance marocaine jusqu’à sa rencontre avec la thérapeute Marie Pezé. Cette dernière prit soin d’elle après sa chute dans des escaliers, en France, où elle gagna sa vie en faisant des ménages. L’écriture de l’auteur, profondément habitée, mêle souvenirs et réflexions existentielles, dans un style composé de phrases courtes, se clôturant quasi systématiquement par un renvoi à la ligne. En préface des deux textes réunis (éd. Bachari, 2016), Philippe Faucon désigne à juste titre ces écrits comme des « actes de résistance ». Le fait est qu’une invisible y prend la parole avec force : « Les gens qui nous engagent parlent de chansons, alors que nos mélodies enveloppent leurs oreilles du matin au soir. Ils parlent théâtre alors que nos pièces à nous sont écrites sur la transparence de leurs fenêtres. Ils parlent de beauté et d’élégance avec des chemises impeccables, par nous repassées. La société parle de tout, de bien de détails. Elle a découvert les secrets de la terre. Elle est descendue au fond des océans, y a trouvé des richesses. Elle est même allée chercher des pierres sur la lune. Mais elle ne valorise pas les trésors qui l’entourent. Elle ne s’intéresse pas à ceux qui gardent son petit paradis, dépoussièrent son bureau et ses boulevards, ceux qui cuisent son pain. » S’exprime ici sans aucun dolorisme ni défaitisme une voix singulière, une humanité vibrante, témoignage d’une émouvante puissance de vie.

Fatima Elayoubi : Je suis une femme, qui, comme toutes les femmes, a besoin d’être regardée et respectée en tant qu’être humain. La plupart du temps, c’est la femme qui élève les enfants. Et si la femme n’est pas bien dans la société, pas regardée comme il faut, elle est mal au fond d’elle et ne peut projeter que le mal autour d’elle. Une vie risque dès lors d’être gâchée. Moi, je respecte la femme, l’homme et la vie.

Pouvez-vous nous résumer votre parcours ?

F.E. : Je suis née au Maroc et suis venue en France à l’âge de vingt-huit ans. Nous allons à l’école quand nous sommes enfants, mais en tant qu’adultes, nous y sommes toujours. J’ai commencé à apprendre par ma famille. La mienne n’a pas beaucoup d’argent, mais elle a du savoir. Deux hommes m’ont élevé : mon père, qui est religieux, et mon frère, qui a beaucoup de culture. J’ai d’abord appris ma religion, l’Islam, qui est ouverte et non fermée. Elle reflète la lumière, la sécurité, le bonheur, la fraternité. C’est ce que j’ai appris du Coran. Et grâce à la bibliothèque de mon frère, j’ai pu lire en arabe Les Misérables, Jean-Jacques Rousseau, Autant en emporte le vent… J’ai eu cet équilibre. Dans Enfin, je peux marcher seule, je parle de la vie comme d’une pièce de théâtre[1]. Je joue mon rôle et je dois le terminer. Mais comment pouvoir signifier « Au secours, je suis là ! », si on ne sait ni lire ni écrire ? C’est la raison pour laquelle, une fois en France, j’ai voulu apprendre le français. C’est cette difficulté que je raconte : apprendre à parler.

Dans ce pays, j’ai mis au monde deux filles avant de me séparer de mon mari. Avec cette décision, je me suis déchargé d’un enfant supplémentaire, car il ne savait ni lire ni écrire et ne s’occupait pas de nos filles. J’ai gagné ma vie en faisant des ménages dans des bureaux et des maisons pendant seize ans. Le travail, en soi, ne pas fait de mal. C’est le regard des ignorants qui est blessant. Certains abîment et d’autres réparent.

L’écriture est-elle nécessaire pour vous depuis longtemps ?

F.E. : Oui. J’ai envie d’écrire depuis l’enfance. Quand j’écrivais au début, je ne le montrais pas, je déchirais mes pages. Une fois en France, sans pouvoir lire ni parler, je me sentais enfermée. Et à l’âge de quarante-cinq ans, je me voyais dans la société et ce qui s’y passait. Alors j’ai recommencé à écrire, mais pour moi, pas pour être publiée.

Votre nécessité d’écrire votre histoire est-elle d’abord intime ou politique ?

F.E. : Autant des deux. Une fois, une femme est venue chez moi en m’expliquant vouloir obtenir la nationalité française, étant apeurée par la montée des discours de l’extrême-droite française contre les immigrés. Je lui avais répondu que j’allais écrire aux gens qui tiennent ces propos pour leur dire ce que je fais en France, pour qu’ils comprennent. Je suis un être humain, je ne vole pas, je ne mange pas sans travailler, j’apprends à parler français pour communiquer avec les gens. C’est aussi pour exprimer cela que j’écris. La parole peut faire autant de mal que de bien.

Cela a-t-il été difficile de vous faire publier ?

F.E. : Après une chute dans les escaliers, j’ai vu plusieurs médecins. Même si j’étais a priori guérie, j’avais toujours mal. Les radios indiquaient que je n’avais rien de cassé, mais ne montraient pas que quelque chose était brisée au fond de moi. Lorsque j’ai rencontré la thérapeute Marie Pezé, avec qui je pouvais parler et qui m’écoutait, le fil a commencé à sortir et j’ai écrit chez moi Prière à la lune en arabe. Je lui ai montrée et ai tenté de vaguement le traduire en français, malgré mes lacunes. À ce moment, Marie Pezé, qui m’a aidé à traduire les passages du livre relatifs au travail[2], a montré mon écrit à la chercheuse au CNRS Danièle Kergoat, spécialisée dans les métiers pénibles et la division sociale et sexuelle du travail, comme un témoignage d’une frange de la population. Je suis retournée ensuite au Maroc, où j’ai terminé la traduction avec l’aide de mes nièces. Le texte a été ensuite tapé à la machine. Je me suis rendu au Salon du livre, où j’ai obtenu l’intérêt des éditions Bachari. L’éditeur m’a téléphoné très vite après en me soutenant qu’il avait l’impression de lire sa mère. Une fois le livre sorti, il a été salué par la critique. Je n’ai donc pas rencontré des difficultés particulières.

Vous avez des phrases très fortes sur votre condition de femme oppressée par le patriarcat : « La femme doit dire qu’elle a un homme qui pense mieux qu’elle, qui sait plus qu’elle. », « Dieu a dit que l’homme s’occupe de la femme. », « Toutes les femmes sont des livres dont le titre est le mari. Prenez le temps d’ouvrir les livres. » Pensez-vous au Maroc en écrivant cela ? Trouvez-vous que la situation des femmes s’améliore en France ?

F.E. : Cela fait quarante ans que je vis en France et je ne constate pas d’évolution majeure de la situation des femmes, aussi bien dans ce pays qu’au Maroc. La femme doit choisir entre un homme qui la protège ou qui la dévore dans la plupart des cas. Mais je me sens à l’aise en France : je peux vivre et manger seule, personne ne me dérange, certes. Cela dit, ce n’est pas parce que je travaille et que j’ai un sac que je suis libre. Je ne pense pas que ce que veulent les femmes le plus soit de vivre seules, travailler pour ensuite acheter. Les femmes peuvent avoir leur salaire, leur voiture… Mais, au fond, sont-elles heureuses ?

Comment Philippe Faucon a-t-il pris connaissance de vos textes ?

F.E. : À travers Pyramide films. Cette société de productions a signé un contrat avec les éditions Bachari et moi pour une adaptation. Il y eut un premier projet où une femme voulait venger sa famille ! La directrice de Pyramide, Fabienne Vonier, disparue entre temps, avait suggéré le projet à Philippe Faucon, qui a l’habitude de filmer la communauté maghrébine en France.

Quelle a été votre impression à la découverte de Fatima ?

F.E. : Mes filles m’avaient mise en garde avant d’accepter le projet. Je risquais de ne pas aimer le résultat. C’est donc avec appréhension que je l’ai découvert. Peut-être aurais-je aimé qu’il soit plus long, qu’il revienne sur mon enfance, qui ressemble à ce que l’on voit dans Dans la maison de mon père[3]. Dans le film de Faucon, le papa est là, la maman est là, les enfants sont là… Et je n’ai rien à y redire. Le père a un certain temps de présence et sait bien parler français, alors que ce n’était pas le cas de mon mari, lequel ne m’aidait pas avec les enfants. Mais j’accepte cette adaptation. Des familles différentes de la mienne ont vu le film et s’y sont sans doute retrouvées. Je pense, en outre, que beaucoup d’immigrés se sont reconnus dans ce film. Il est court, certes, mais profond. Tout est là. J’avais peur des changements, mais après avoir vu le résultat, j’ai embrassé Philippe Faucon. C’est un homme de parole, qui a une grande éducation. Je n’ai rien à dire sur sa vision des choses et son adaptation. J’ai beaucoup aimé la fin, qui montre l’une des raisons qui m’ont poussé à apprendre le français : pouvoir lire le nom de ma famille dans les listes des reçus à un examen.

Vous êtes-vous retrouvé dans l’interprétation de Soria Zeroual ?

F.E. : Elle ne parlait pas bien le français, du coup je me suis retrouvée en elle, oui. Mais nous sommes différentes : je parle fort et elle bas !

Les relations parfois tendues avec ses deux filles sont-elles véridiques ?

F.E. : Cela fait partie de l’adaptation. Mes filles n’ont jamais été dures avec moi comme on le voit dans le film. J’ai bien eu des difficultés avec mes enfants, comme tous les parents. Mais, à l’arrivée, elles s’en sortent !

Avez-vous un regard positif sur la France ?

F.E. : Toujours. J’ai été élevée dans le respect et la fidélité de l’endroit où l’on vit. Ce pays a une grande place dans mon cœur. Je me méfie de la politique, car elle déforme tout parfois. La France m’a permis de travailler. C’est ici que j’ai mis au monde mes filles, qui ont ensuite pu aller à l’école. Nous avons été traitées comme les autres. J’ai mon numéro de sécurité sociale, je suis payée, reconnue. Je n’ai pas la nationalité française, car je veux être de ce pays de façon profonde, par la langue, la culture. Je tiens à rester cette immigrée qui vient de loin, ce que je perdrais en ayant la nationalité française. Je veux rester immigrée. Mon amour pour la France est plus profond qu’une carte d’identité.

Le Maroc m’habite aussi. J’y passe mes vacances et m’en imprègne toujours autant : je vois ma famille, je lis, je mange de la nourriture locale. De nature spirituelle, je pense que ce qui est inscrit dans notre âme nous constitue. Et ce pays reste en moi. La France est venue ensuite, quand j’avais vingt-huit ans, même si je l’avais déjà rencontrée à travers la littérature traduite en arabe.

Continuez-vous d’écrire ? Si oui, écrivez-vous en français aujourd’hui ?

F.E. : Il y a longtemps que je n’ai pas eu cette « crise d’écrire ». Mais cela va revenir. Je ne sais pas quand cela va se faire. On ne sait jamais pourquoi on se met à écrire. Maintenant que je progresse dans mes études, je fais des dissertations, j’essaierai en français. J’écrirai sans doute à propos de ma mère et ma belle-mère. Je veux prolonger et conserver mon amour pour elles par l’écriture. Les êtres qui vont ont ouvert les yeux sont toujours vivants dans votre esprit.

Pensez-vous que le regard change, que l’on considère mieux ceux qu’on nomme les « invisibles », caissiers, éboueurs, techniciens de surface…, en particulier après le confinement ou la valeur et la nécessité de leur travail sont apparus dans leur évidence ?

F.E. : Je pense que tout est question de qualité de regard. Et celui-là est façonné par l’expérience. Un homme riche, né riche, dans l’aisance ne verra pas forcément la caissière ou les gens qui balaient. Il ne les connaît pas, il n’est pas passé par là. Les gens éclairés n’auront pas le même point de vue. C’est pour cela que je crois énormément en l’éducation, qui permet d’approcher les choses et les distinguer. La pauvreté pour moi ne peut être que celle d’une âme.

Propos recueillis par Tancrède Delvolvé

[1] « Notre vie est une pièce de théâtre dans laquelle nous jouons le rôle pour lequel nous avons été conçus. Avant de commencer à incarner notre rôle, nous entendons la chanson que nous chante notre mère la vie, de belles paroles, dont l’agencement et le sens inspirent la confiance et l’espoir, encouragent la vertu et la foi et permettent d’appréhender tout ce que nous allons bientôt jouer sur la scène de la vie. » Enfin je peux marcher seule, éd. Bachari, 2016, p.123

[2] Voir la description de Marie Pezé à cette adresse : https://dea.revuesonline.com/articles/lvdea/pdf/2019/04/lvdea_2020_sprdoul000639.pdf « Commence alors une étrange chorégraphie entre la patiente, qui arrive avec ses grandes feuilles de cahier noircies, et moi, la thérapeute qui ne lit pas l’arabe. Phrase après phrase, nous cherchons ensemble la traduction la plus juste. Elle démarre la traduction, bute sur le mot français qu’elle ne trouve pas, je lui demande quelle idée elle veut exprimer, elle me donne une image, je propose des mots et le pas de deux produit des feuillets qui s’accumulent. »

[3] Documentaire de Fatima Jebli Ouazzani (1997) auscultant la position des femmes marocaines avant le mariage.