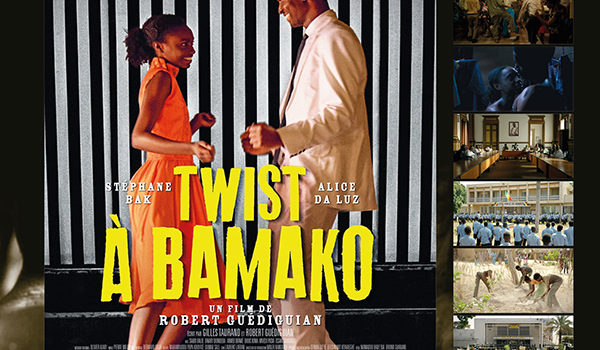

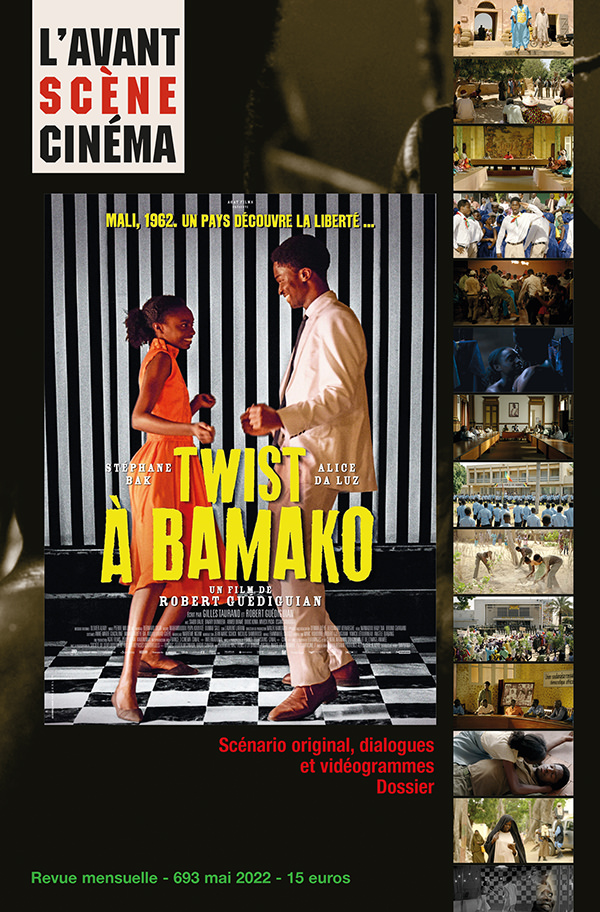

Numéro 693 – Twist à Bamako de Robert Guédiguian

Pour commander, cliquez ici

Dossier Twist à Bamako de Robert Guédiguian

Entretien avec Robert Guédiguian

Il se dit que c’est en voyant les photos de Malick Sidibé à la Fondation Cartier que le désir de faire Twist à Bamako vous est venu…

Robert Guédiguian : C’est vrai. J’ai été frappé par le fait que Sidibé n’avait photographié quasiment que des jeunes gens, le plus souvent en train de faire la fête, le tout avec un humour fou. On les voit en boîte en train de danser le twist, en se tordant dans tous les sens, au ras du sol, dans des habits parfois excentriques. Ou au bord de l’eau, se baignant, en faisant des acrobaties. Bref des jeunes qui ont du plaisir à vivre… Interpelé par ces photos, j’ai cherché à en savoir un peu plus. Je savais bien sûr que le Mali, comme les autres pays de la région, avait obtenu son indépendance au début des années 1960. Je me souvenais que son président, Modibo Keïta avait avec Sékou Touré en Guinée et Kwame Nkrumah au Ghana formé un projet de socialisme panafricain [photo ci-dessous]. L’exemple soviétique ne leur était évidemment pas indifférent, même s’ils se réclamaient plutôt du non-alignement. Mais Keïta était également très intéressé par les kibboutz. Il avait fait un voyage en Israël. Et constaté que dans les kibboutz on partageait le travail, mais aussi les terres… J’ai appris beaucoup de choses sur cette époque-là à la suite de ma visite à l’expo Sidibé. Les clubs de danse de Bamako me fascinaient. Je pensais à ce que les Français faisaient à l’occasion de la Fête de la musique. Quand il suffit d’aller garer trois voitures un peu plus loin, d’ouvrir la terrasse du bar du coin pour le transformer en club de danse. Il suffit au fond de peu de choses pour procurer du bonheur… À Bamako, au début des années 1960, on évalue qu’il y avait deux cents boîtes… Autrement dit, c’était toute une ville qui dansait tous les soirs. Quand j’ai compris cela, j’ai commencé à avoir des démangeaisons de cinéma…

C’est encourageant de constater que la libération politique est couplée avec une libération des corps et des esprits… C’est un peu ce qui s’est passé en Espagne avec la Movida à la chute de Franco…

R. G. : Les moments révolutionnaires sont souvent des moments de fête. C’est ce qui s’est passé en France en 1936 ou en 1968… À mon sens la grande faute du mouvement ouvrier, c’est de ne pas s’être suffisamment préoccupé de la libération des corps, des mœurs, des idées. Et de rester calé sur les problèmes de production. Ou de la vie matérielle, comme disait Marx. Bien sûr la vie intellectuelle est conditionnée par la vie matérielle, mais cela ne s’empêche pas de poser la question de façon simultanée. Augmenter le pouvoir d’achat ou modifier les rapports de production ne suffit pas. On en revient en fait au fameux mot d’ordre : « Transformer le monde et changer la vie ». Et tout cela me semblait condensé dans une époque. J’en ai beaucoup discuté avec Marc Bordure [ci-contre], qui travaille avec moi depuis vingt-cinq ans, qui est un ami et un associé. C’est lui qui le premier a été rendre visite au commissaire de l’expo Sidibé pour l’interroger sur le sujet. Peu à peu notre désir commun d’en faire quelque chose est devenu concret. Nous avons envisagé de faire une série documentaire, en interrogeant des témoins de l’époque.

Il reste des images ?

R. G. : Il y a peu de films. La télé débutait. Nous avons vu quelques reportages, diffusés par exemple dans le cadre de Cinq Colonnes à la une. Et l’idée a continué à infuser. Jusqu’à ce que je me décide à faire un film pour le cinéma.

Le cadre est totalement inédit dans votre œuvre. Mais le film ne nous dépayse au fond pas tant que cela. D’abord parce que vous aimez les belles histoires d’amour, il n’est qu’à revoir Marie-Jo et ses deux amours, mais aussi parce que l’espoir d’un monde meilleur et les désillusions qui suivent sont au cœur de vos films…

R. G. : Sans doute. Mais j’ai tendance à penser que je parle davantage des illusions retrouvées que des illusions perdues. Il faut examiner avec attention ces chemins qui se sont ouverts à un moment donné avant de s’embroussailler. Concernant le Mali par exemple, c’est évident que si l’on regarde ce qui se passe aujourd’hui, on ne peut que regretter les années 1960. Mais si la destination est importante, le chemin ne compte pas pour rien. Et huit ans d’énergie émancipatrice au Mali, ce n’est pas si mal… En travaillant avec Stéphane Bak sur le personnage de Samba, j’ai évidemment retrouvé des échos de celui que j’étais à son âge, avec le même idéalisme, la même recherche intellectuelle, la même énergie vitale.

Les recherches que vous avez menées avant d’écrire le scénario étaient-elles suffisamment précises pour interdire toute fausse note historique ?

R. G. : C’était la moindre des choses que d’aller fouiner. Ce que je ne fais pas pour des films à cadre contemporain. La préparation d’un film comme celui-ci peut s’apparenter au travail que l’on fournirait pour écrire un mémoire de master 1. Honnêtement quand on travaille trois mois sur un sujet, on sait l’essentiel de ce qu’il faut savoir. Nous avons parlé avec trois historiens spécialistes de ces questions-là, et avec un témoin de l’époque. Nous avons également lu un bon nombre de bouquins ou d’articles traitant du sujet… Sans oublier le reportage de Cinq Colonnes à la une, qui avait d’ailleurs été réalisé par Michel Mitrani.

Vous avez été au Mali ?

R. G. : Non. Ce n’était pas facile, mais cela restait possible. Mais ce n’était pas nécessaire. Il est évident que si cela avait été possible, j’aurais choisi de tourner là où l’histoire s’était passée. Mais nous avons été au Sénégal, à quelques centaines de kilomètres, qui offre des facilités pour le cinéma qu’il aurait été dommage de ne pas utiliser. Et la topographie des lieux est franchement comparable. J’ai projeté le film à des Maliens qui n’ont vraiment rien trouver à redire sur ce plan-là. Par ailleurs je dois reconnaître que c’était assez exaltant de reconstituer le Bamako d’il y a soixante ans. Nous avions bien sûr été au Sénégal bien en amont pour faire les repérages.

Bamako est remplacé par quelle ville du Sénégal ?

R. G. : En fait nous avons tourné dans trois villes différentes. À Bamako, comme il y a de l’eau, il y a aussi de grands arbres. Je tenais à ce que l’on puisse retrouver cela. C’est à Thiès que nous avons trouvé notre bonheur. C’est une grande ville, très arborée, avec des rues assez larges. Évidemment le décalage de soixante ans a demandé beaucoup de travail de décoration. Qui a couté cher. Mais c’est une coproduction, avec le Canada, l’Italie, et bien sûr le Sénégal, qui a apporté sa part sur le plan technique et exécutif. Pour le vieux village en terre, nous avons été tout au Nord du Sénégal, à quelques dizaines mètres de la frontière mauritanienne. Là, le décor était vraiment semblable à celui d’il y a soixante ans, à quelques détails près. Mais il ne devait pas être très différent il y a mille ans !

Et pour la figuration ? Les coupes de cheveux n’étaient pas les mêmes il y a soixante ans !

R. G. : C’est vrai. Mais nous avons été très sélectifs. Et nous avons demandé à ceux qui étaient pressentis de ne pas se raser la tête avant le tournage. Pour les rôles principaux, le casting a été fait six mois en amont, cela n’a pas posé problème. Il a fallu parfois finasser. Celui qui interprète le patron de la boîte, Roger, est connu pour être fier de sa barbe. Je lui ai dit qu’il était impensable qu’il la conserve. Une semaine avant le tournage il était encore en train de marchander. Je n’ai pas cédé, il s’est rasé. Dans quelques cas nous avons mis un foulard sur la tête des filles ou une casquette sur celle des garçons pour cacher des coiffures pas vraiment d’époque… Il y a eu du boulot… Nous avons quand même fabriqué huit cents costumes. La scène de l’école, avec ses deux cents gamins en uniforme a demandé à ce que l’on fabrique ces uniformes. Nous avions quand même des photos à notre disposition. Le bleu du défilé vers la fin du film, nous l’avons retrouvé sur des cartes postales d’époque. Quant aux décors, je reconnais avoir eu une vraie inquiétude quand je suis arrivé sur le plateau en mesurant l’ampleur de la tâche. Ce n’était plus de déco qu’il s’agissait, mais vraiment de maçonnerie. L’atelier du père de Samba au bord du fleuve a entièrement été reconstitué par nos soins. La chambre de commerce de Thiès a demandé pas mal de travail aussi, nous avons refait toutes les façades. Parce que le bâtiment était neuf au moment qui nous intéresse. La gare a dû être repeinte intégralement, etc.

Et les voitures ?

R. G. : Nous avons été voir tous les collectionneurs du pays, mais cela n’a pas suffi. Il a fallu en apporter dix-sept de France… Plus la moto. Le tout convoyé par bateau dans des containers… Je ne peux pas le nier : c’était une production lourde.

Compliquée par le fait que vous avez interrompu le tournage pour raison de pandémie…

R. G. : Nous avons arrêté le tournage au bout de trois semaines, alors que nous étions à pied d’œuvre depuis trois mois. Le tournage n’a pas été chronologique. Nous avions fini de tourner les scènes situées dans le Nord du Sénégal à Podor, près de la frontière mauritanienne. C’est près de Podor que nous avons tourné les scènes du village où Samba rencontre Lara. C’est également dans la région que nous avions installé la fabrique du père. Nous avions donc tourné ce qu’il fallait avant de rejoindre Saint-Louis, quelque 400 kilomètres plus au sud. C’est là que le rideau s’est refermé pour cause de COVID. Plus aucun rassemblement n’était autorisé sur la voie publique. C’est vrai que la pandémie n’a pas beaucoup touché l’Afrique, mais peut-être parce que les autorités ont pris des précautions très tôt. Je ne saurais les en blâmer. Le Sénégal a été confiné trois jours avant la France. Nous sommes donc rentrés pour rester chez nous… Le film a été interrompu pendant sept mois. Tout le matériel a été rapatrié, les caméras, les accessoires… À l’exception de trois véhicules récurrents : la 403 Peugeot des militants, la Simca Aronde bleue du mari délaissé et la moto, qui incidemment est la mienne.

Twist à Bamako se déroule deux ans après l’indépendance. On aurait pu penser que des Blancs seraient encore présents… On n’en voit aucun dans votre film !

R. G. : C’est vrai qu’il restait des Blancs au Mali après l’indépendance, dont ceux qui avaient milité pour cette indépendance. L’homme dont je parlais un peu plus tôt, qui nous a bien renseignés sur le Mali des années 1960, a quand même contribué à instaurer l’inspection du travail là-bas. Il a dû rester quinze ans avant de revenir en France… Devions-nous laisser des Blancs parmi la figuration ? Cela aurait été curieux, on se serait demandé quel était leur rôle dans le Mali nouveau. Or c’est justement une question que je ne voulais pas aborder. Parce qu’elle aurait entraîné le film dans une autre direction… Cela dit, si on est attentif on aperçoit quand même un Blanc, il faut le prendre comme un clin d’œil. Quand le frère et le mari de Lara viennent chercher le vieux pour lui demander où est passée Lara, au fond la villa est réouverte et on aperçoit un couple curieux de ce qu’il se passe. Ce sont des Blancs…

En dehors de l’interruption, le tournage a-t-il été harmonieux ? Pas de météo capricieuse ?

R. G. : La météo ne change pas au Sénégal quand on n’est pas en saison des pluies. La seule surprise a été une tempête de sable, qui est d’ailleurs dans le film. Quand Baboli est au bord du fleuve en train de dicter une lettre à Badian et que tout à coup la lumière devient un peu rouge…

La figuration n’a pas posé de problèmes ?

R. G. : Franchement non. Il faut dire que le Sénégal est un pays où l’on tourne beaucoup. Parce que le pays est sécurisé, et parce qu’il existe une infrastructure industrielle qui autorise les tournages. Les gens sont habitués. J’ajoute que nous avions avec nous un assistant africain formidable qui avait fait à peu près tous les films tournés dans le pays depuis des années. J’ai vu dix-sept films africains pour me mettre dans le bain, et il était au générique des dix-sept ! Nous nous sommes très bien entendus, il avait vu mes films. Il a largement contribué à ce que tout aille sur des roulettes.

Vous êtes-vous posé la question de savoir comment allait être reçu un film qui parle de l’Afrique tourné par un Blanc qui n’y avait jamais mis les pieds ? En ces temps de wokisme certaines tempêtes ont été déclenchées pour moins que cela…

R. G. : Je me suis effectivement posé la question. Et j’y ai répondu. Je suis absolument légitime à faire un film comme celui-là. Parce que je refuse de me laisser enfermer et que je peux raconter toutes les histoires du monde. Mais je m’étais déjà posé la question quand j’ai tourné Le Promeneur du Champ-de-Mars. Je n’étais pas un intime de Mitterrand. Mais j’ai demandé à n’être jugé que sur le film une fois fini. C’est ce que j’ai fait avec Twist à Bamako. J’ai montré le film à des Africains, qui m’ont dit qu’ils allaient m’appeler Robert le Malien. Je leur ai répondu que j’étais heureux de pouvoir revendiquer une certaine universalité. J’ose espérer que l’humanisme qui est le mien traverse les frontières et les époques. J’ai même envie de renverser la démonstration et de dire que Twist à Bamako universalise l’Afrique. Au fond ce sont les mêmes questions qui se posent partout : la liberté, la justice, les liens amoureux…

Vous saviez comment s’exprimaient les Maliens de l’époque en parlant des perspectives ouvertes par le contexte politique ?

R. G. : Je n’étais pas armé avant de me lancer dans cette aventure, mais la préparation avait été des plus formatrices. Les mots de l’époque sont connus : les théoriciens, Césaire, Fanon ou Lumumba avaient lu Marx. Je n’ai donc pas été dépaysé.

Comment Stéphane Bak et Alice Da Luz Gomes ont-ils été choisis pour incarner les deux tourtereaux ? Ils sont nés en France, ils ne vivent pas en Afrique…

R. G. : Nous avons fait un casting au Sénégal et un autre en France, simultanément. Mais au moment de choisir ceux qui allaient avoir un discours, je me suis aperçu que les Africains parlaient moins bien français aujourd’hui que dans les années 1960. Nous avons fait des essais. Hors du plateau les comédiens parlaient wolof entre eux. Et quand ils passaient au français leur accent était vraiment prononcé. Rien à voir avec les dirigeants ou même les militants de ces années-là, qui étaient le plus souvent des intellectuels lettrés. Il n’était pas possible que les spectateurs aient des problèmes de compréhension, surtout quand les discours avaient vraiment du sens, avec des textes politiques. Au final sept acteurs du film sont venus de France… Dont les deux principaux. J’avais repéré Stéphane quand il avait joué avec Ariane dans Les Héritiers. C’est également le cas d’Ahmed Dramé, celui qui interprète son copain, Bakary. Alice, elle, n’avait rien fait. Mais je cherchais une fille qui ait l’air le plus jeune possible. Alice avait dix-huit ans au moment du tournage, et je trouve qu’elle a parfois l’air d’avoir trois ou quatre ans de moins, ce qui me convenait tout à fait puisque Lara est victime d’un mariage forcé. Et que cela me permettait de donner une ampleur supplémentaire aux rapports de force. Les essais ont été parfaitement concluants.

Vous avez répété ?

R. G. : Très peu. Les essais ont suffi. Et je ne fais jamais d’essai sur les textes du film, par principe. Souvent je donne à jouer aux comédiens des scènes de mes films précédents. En l’occurrence Alice et Stéphane ont travaillé sur des scènes entre Robinson Stévenin et Anaïs Demoustier de Gloria Mundi. Une fois qu’ils ont été choisis, nous avons beaucoup parlé. Et ils ont appris à danser. Ils ont pris des cours… Ariane et moi leur avons fait quelques présentations. Ils nous ont d’ailleurs filmé en train de danser le rock !

Et la musique ?

R. G. : Je savais ce qui passait à l’époque : Johnny Hallyday, Otis Redding, Ray Charles. J’ai pris du plaisir à faire la playlist. En veillant à ne jamais être anachronique. Tout en choisissant des morceaux que j’aimais. Après il a fallu passer à la caisse : les droits ne sont pas donnés. C’est le budget musique le plus cher de toute ma carrière. Mais on ne pouvait pas faire sans, la musique fait partie du sujet…

Vous terminez le film par une séquence qui se déroule cinquante ans plus tard… Quelle en était la nécessité ?

R. G. : Je voulais simplement montrer comment l’échec du dessein socialiste des années 1960 avait conduit au marasme actuel… J’ai situé cette scène en 2012 parce que c’est le moment où la France commence à intervenir au Mali alors que les djihadistes emportent des villes entières. Et puis si nous avions choisi de situer la séquence aujourd’hui, Lara aurait eu dix ans de plus…

Le film a été montré au Mali ?

R. G. : Il le sera. Ainsi qu’au Sénégal. Nous avons veillé à ce qu’il puisse être vu par les populations africaines. A cet effet nous avons fait doubler le film en bambara et en wolof. Le film sera montré dans toute l’Afrique de l’Ouest, dans les salles de cinéma mais aussi en plein air. Et puis nous le donnerons gratuitement aux télévisions. On peut considérer cela comme un geste politique.

Le blues qui accompagne dans Twist à Bamako les espoirs d’un monde meilleur est parfaitement raccord avec celui que vos derniers films marseillais laissaient entendre… De Rouge midi à aujourd’hui, votre mélancolie grandissante est-elle le fruit de l’évolution de votre regard personnel sur le monde ou la conséquence du fait que le slogan de Chris Marker, Le fond de l’air est rouge, est de moins en moins vrai ?

R. G. : Le film demande évidemment pourquoi l’expérience malienne n’a pas fonctionné. La réponse est multiple : la contre-révolution des pouvoirs féodaux et villageois, et la résistance des commerçants de Bamako, qui ont vu d’un mauvais œil la perspective d’une diminution de leurs profits. Le film ne dissimule rien du débat qui a lieu à chaque fois entre ceux qui pensent que lorsque ça va mal, il ne faut rien lâcher sur sa ligne et ceux qui militent pour des concessions. Je n’entre pas directement dans le débat, mais je suis évidemment du côté de ceux qui ne renoncent pas. Faire de la politique, c’est avoir une vision et la proposer aux gens. Je pense sincèrement que si la gauche est en si piteux état en France, c’est parce qu’elle n’a pas été jusqu’au bout de sa logique et qu’elle a accepté trop de concessions à un soi-disant air du temps. Il n’y a pas d’alternative. Il faut convaincre, convaincre, convaincre… C’est ce que fait Samba. S’il semble qu’il y ait une fatalité de l’échec, c’est parce qu’elle est due à l’erreur sans cesse reproduite de céder aux mauvaises humeurs du peuple. Les Maliens des années 1960 ont cédé aux désidératas des tenants de la tradition. Et les tenants de la révolution ont été convaincus que les résultats scolaires de leurs enfants étaient affectés par leurs sorties en boîte, pour ne rien dire de la vertu de leurs filles…

On a longtemps parlé du sens de l’Histoire, qui même avec quelques embardées ou retours en arrière, montrait la direction du progrès… C’est sans doute vrai sur le plan technologique, mais peut-on rester optimiste quant aux consciences ?

R. G. : Beaucoup de choses sont effectivement désespérantes. Mais il ne faut pas désespérer. La marche du monde, c’est un peu le mythe de Sisyphe. Mais Camus l’a dit : « Il faut imaginer Sisyphe heureux ! ».

Propos recueillis par Yves Alion