Numéro 666 – Le jeune Ahmed de Luc et Jean-Pierre Dardenne

Le jeune Ahmed de Luc et Jean-Pierre Dardenne

Pour commander, cliquez ici

Le jeune Ahmed de Luc et Jean-Pierre Dardenne

Représentations cinématographiques de l’islamisme radical

L’inconnu en nous

Tout au long de leur carrière, les frères Dardenne ont réussi un exploit qui définit, en grand partie, leur art. Ils ont traité souvent de thèmes sociaux, voire politiques, en tout cas presque idéologiques, tout en évitant constamment le piège du film à thème. Rosetta est un film sur Rosetta, bien davantage qu’une œuvre à thèse sur la précarité sociale. Leur capacité à faire fameusement (jusqu’à la formule) corps avec les personnages, leur refus d’un sous texte psychologique ou sociologique trop évident, de tout raccourci explicatif, leur penchant vers une forme d’opacité (des personnages, de leur motivation, de leur vérité, non réductible à des constats) leur ont permis cet exercice d’équilibriste pas si fréquent. Ont-ils été finalement rattrapés par leur procédé ? Car les retombées médiatiques le prouvent : en choisissant pour principal protagoniste un jeune totalement pris dans l’islamisme radical, les cinéastes n’ont là pu échapper à l’attrait, au danger ou aux portées si délicates du thème traité, jusqu’à recouvrir le long métrage en soi. Ils ne sont pas les premiers, ni à coup sûr les derniers, à se retrouver face aux difficultés du radicalisme comme objet narratif et cinématographique. L’occasion pour nous de revenir et de resituer sur les démarches similaires, entreprises par d’autres metteurs en scène, afin de replacer le contexte miné dans lequel les frères cinéastes ont accepté de se retrouver.

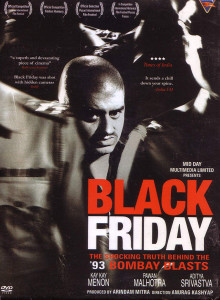

Le mystère derrière le tabou

Il faut en premier lieu, démarrer avec une notion tellement évidente que l’on se sent stupide de la pointer, mais il le serait plus encore de ne pas la mentionner. Le radicalisme religieux, musulman dans ce cas, ses questions et son impact, diffèrent grandement de pays en pays, selon l’histoire, les codes sociologiques et culturels. Si l’on veut donc tenter un panorama des films traitant du radicalisme islamique, l’on se doit de prendre également en compte les prismes très différents par lesquels celui-ci est vu, d’Afrique, d’Europe ou des États-Unis. Une question culturelle qui se double d’une forte problématique historique : certains attentats traumatisants, d’une importance considérable dans un pays, peuvent n’avoir aucun impact à l’échelle globale. Le 11-Septembre est une exception (pour d’évidentes raisons liées à la position des États-Unis). Chacun se démêle donc comme il peut avec ses blessures, ses tragédies, peu partagées d’une patrie à l’autre. Ainsi, en Inde, Anurag Kashyap peut lancer sa carrière avec un film fleuve sur un événement plus ou moins ignoré en Occident : la vague d’attentats de 1993 à Bombay. Plus de dix ans plus tard, Kashyap écrit et réalise donc une sorte de mélange entre film enquête, thriller, et œuvre historique. Film sulfureux, longtemps interdit en Inde avant de sortir, en 2007, et de faire de son auteur l’étoile montante de Bollywood, Black Friday est un long métrage virtuose et insaisissable, suivant les préparatifs des attentats, l’enquête ayant suivi, le procès, se partageant entre les terroristes eux-mêmes et ceux ayant la charge de les retrouver. Le plus surprenant, dans le résultat, est cette manière dont la narration multiplie les points de vue, tout en maintenant toujours une opacité centrale : sur l’attaque, sur ses motivations, sur les mystères ayant amené à l’attaque. Le metteur en scène en fait le cœur de son récit, une pierre sombre au centre d’une machine où tout s’emballe, tout part en fumée ou en poursuite, laissant ce vide volontaire, cette interrogation glaçante dont la réponse n’est pas connue, ne peut peut-être pas l’être. Plus récemment, le réalisateur tunisien Mohamed Ben Attia, avec son deuxième long métrage Mon cher enfant (2017), parvenait à une vision pas si éloignée en prenant un point de vue fort différent, que nous retrouverons chez d’autres cinéastes, dont Téchiné : celui du proche dépassé par le basculement d’un membre de sa famille dans le radicalisme, et son départ en Syrie pour accomplir le Jihad. Nous sommes ici du côté du père, et de la manière dont son existence implose de part en part suite au départ de son fils. Mais l’auteur fait preuve d’originalité en respectant de manière absolue une totale subjectivité. Nous sommes sans cesse du côté de ce père en souffrance, qui n’a rien vu venir. Le fils est entraperçu, lors des premières séquences puis s’envole vers la guerre, la mort. Il n’est pas un personnage, plus vraiment un fils. Ses motivations, son regard, ses raisons bonnes ou mauvaises, n’existent pas. Il est un bloc, sombre, un trou noir dont on ne sait rien, dont on n’apprend rien, si ce n’est la souffrance extrême qu’il inflige aux siens. Ce point de vue a le mérite de la clarté : l’enrôlement du protagoniste n’est pas ici une donnée complexe à analyser, à étudier. C’est un mystère absolu, total, qui n’est envisagé qu’à travers ses répercussions. Ben Attia fait le pari d’une cohérence, abstraite mais non dénuée de souffle. L’autre restera l’autre, son fanatisme est une altérité qui défie la logique selon laquelle le principal personnage, le père, vit, réfléchit.

Il faut en premier lieu, démarrer avec une notion tellement évidente que l’on se sent stupide de la pointer, mais il le serait plus encore de ne pas la mentionner. Le radicalisme religieux, musulman dans ce cas, ses questions et son impact, diffèrent grandement de pays en pays, selon l’histoire, les codes sociologiques et culturels. Si l’on veut donc tenter un panorama des films traitant du radicalisme islamique, l’on se doit de prendre également en compte les prismes très différents par lesquels celui-ci est vu, d’Afrique, d’Europe ou des États-Unis. Une question culturelle qui se double d’une forte problématique historique : certains attentats traumatisants, d’une importance considérable dans un pays, peuvent n’avoir aucun impact à l’échelle globale. Le 11-Septembre est une exception (pour d’évidentes raisons liées à la position des États-Unis). Chacun se démêle donc comme il peut avec ses blessures, ses tragédies, peu partagées d’une patrie à l’autre. Ainsi, en Inde, Anurag Kashyap peut lancer sa carrière avec un film fleuve sur un événement plus ou moins ignoré en Occident : la vague d’attentats de 1993 à Bombay. Plus de dix ans plus tard, Kashyap écrit et réalise donc une sorte de mélange entre film enquête, thriller, et œuvre historique. Film sulfureux, longtemps interdit en Inde avant de sortir, en 2007, et de faire de son auteur l’étoile montante de Bollywood, Black Friday est un long métrage virtuose et insaisissable, suivant les préparatifs des attentats, l’enquête ayant suivi, le procès, se partageant entre les terroristes eux-mêmes et ceux ayant la charge de les retrouver. Le plus surprenant, dans le résultat, est cette manière dont la narration multiplie les points de vue, tout en maintenant toujours une opacité centrale : sur l’attaque, sur ses motivations, sur les mystères ayant amené à l’attaque. Le metteur en scène en fait le cœur de son récit, une pierre sombre au centre d’une machine où tout s’emballe, tout part en fumée ou en poursuite, laissant ce vide volontaire, cette interrogation glaçante dont la réponse n’est pas connue, ne peut peut-être pas l’être. Plus récemment, le réalisateur tunisien Mohamed Ben Attia, avec son deuxième long métrage Mon cher enfant (2017), parvenait à une vision pas si éloignée en prenant un point de vue fort différent, que nous retrouverons chez d’autres cinéastes, dont Téchiné : celui du proche dépassé par le basculement d’un membre de sa famille dans le radicalisme, et son départ en Syrie pour accomplir le Jihad. Nous sommes ici du côté du père, et de la manière dont son existence implose de part en part suite au départ de son fils. Mais l’auteur fait preuve d’originalité en respectant de manière absolue une totale subjectivité. Nous sommes sans cesse du côté de ce père en souffrance, qui n’a rien vu venir. Le fils est entraperçu, lors des premières séquences puis s’envole vers la guerre, la mort. Il n’est pas un personnage, plus vraiment un fils. Ses motivations, son regard, ses raisons bonnes ou mauvaises, n’existent pas. Il est un bloc, sombre, un trou noir dont on ne sait rien, dont on n’apprend rien, si ce n’est la souffrance extrême qu’il inflige aux siens. Ce point de vue a le mérite de la clarté : l’enrôlement du protagoniste n’est pas ici une donnée complexe à analyser, à étudier. C’est un mystère absolu, total, qui n’est envisagé qu’à travers ses répercussions. Ben Attia fait le pari d’une cohérence, abstraite mais non dénuée de souffle. L’autre restera l’autre, son fanatisme est une altérité qui défie la logique selon laquelle le principal personnage, le père, vit, réfléchit.

De l’incompréhension à la fascination

Cette problématique narrative (les parents face à l’embrigadement de leur chair et sang), les cinémas français et belge vont plusieurs fois la revisiter, comme si le cinéma était effectivement une sorte de papa, ou maman, regardant une génération aux motivations incompréhensibles. Pourtant, des films tels que Le ciel attendra ou L’Adieu à la nuit se distinguent de Mon cher enfant en tentant eux une psychologisation des protagonistes, et de leurs impulsions. De manière claire et pédagogique pour Le ciel attendra. Le film met en effet en parallèle une sorte de thérapie de réinsertion pour une jeune femme arrêtée juste avant son départ, avec le récit, en flash-back, du lent endoctrinement d’une autre qui s’est, elle, envolée. Le récit observe la façon dont la protagoniste tombe amoureuse (très littéralement) d’une forme de radicalisme, condensant son engagement jusqu’à une sorte de passion adolescente. La cinéaste donne des explications aux actions de ses héroïnes, tentent de les comprendre et de les regarder. Ce faisant, elle réduit aussi un peu son propos, conséquence logique de son refus de l’opacité pratiqué par Mon cher enfant. L’Adieu à la nuit est plus subtil dans sa description. Téchiné refuse une caractérisation réductrice de son héros, mais joue sur des suggestions, des bribes, un sous-texte permanent. Un rapport complexe au père, une dépression violente, une inadaptation au monde : l’auteur dessine par petites touches un portrait en fait assez riche du jeune homme radicalisé au cœur du propos. Il propose, avec finesse, une forme d’explication derrière la fuite et le choix de la guerre. Cette démarche tranche donc, et dessine une forme de ligne d’affrontement entre au moins deux conceptions cinématographiques possibles de la peinture du radicalisme au cinéma. Nicolas Boukhrief, par exemple, avec son film Made in France, se situe dans une perspective plus proche de celle de Ben Attia. En décrivant l’infiltration d’une cellule de terroristes, le metteur en scène reste volontairement dans un schéma de thriller pur, concentré sur les attentats à venir. Le principal antagoniste, et chef de la bande, est envisagé dans un mystère qui, certes, se dégonfle à la fin (il est révélé que les stages d’entraînement qu’il est censé avoir suivis sont en fait fictifs), mais garde une opacité centrale. Un gros plan insistant sur ce protagoniste, incarné par Dimitri Storoge, situe la problématique, ainsi que l’approche du réalisateur : il le regarde telle une énigme sombre, violente, mais également obscure et impénétrable, un bloc de violence, et de fanatisme sincère. Cette interrogation peut aussi se retrouver dans l’un des derniers plans des Cowboys, de Thomas Bigedain. Le jeune héros du film y retrouve enfin sa sœur, disparue depuis des années, ayant choisi de quitter sa famille et les siens pour se convertir et suivre un homme dans une autre vie. Jusqu’à la conclusion de l’intrigue, l’œuvre se présente surtout comme une relecture moderne de La Prisonnière du désert de John Ford. En lieu et place de John Wayne, le comique belge François Damiens, exceptionnel en père dévoré par sa quête et son obsession. Comme dans Le ciel attendra, L’Adieu à la nuit ou Mon cher enfant, le point de vue dominant est celui des parents. La souffrance de ce père, les dommages infligés à lui-même et sa famille par cette douleur, sont l’enjeu central du film, bien plus que la jeune femme, fille, sœur, évanouie depuis longtemps après avoir à peine été entraperçue par le spectateur. Mais, dans sa dernière séquence, Les Cowboys change brusquement de ton. Le fils la retrouve finalement, dans un commerce à Bruxelles. Le regard qu’il porte sur elle, le gros plan insistant qui s’en suit, met à nouveau l’opacité totale du personnage, de ses motivations, en avant. Un visage retrouvé, mais un mystère totalement conservé, toujours aussi fermé. Puis, le fils s’éloigne et sa sœur le regarde. Brusque changement de perspective : nous sommes pendant quelques instants dans le regard de celle qui a choisi la religion, le radicalisme, au-delà des siens. Un regard que l’on sait complexe puisqu’une scène précédente nous a fait savoir que la jeune femme n’a, en fait, jamais cessé de penser à sa famille. Ce bref moment, ce simple contrechamp, est potentiellement immense. Pendant un instant, le metteur en scène ne se place plus dans ce schéma, souvent exploré, du regard sur le radicalisme, ses conséquences, mais se place de l’autre côté du miroir, ose regarder à travers les yeux de celle qui a choisi, et non ses proches désorientés.

Cette problématique narrative (les parents face à l’embrigadement de leur chair et sang), les cinémas français et belge vont plusieurs fois la revisiter, comme si le cinéma était effectivement une sorte de papa, ou maman, regardant une génération aux motivations incompréhensibles. Pourtant, des films tels que Le ciel attendra ou L’Adieu à la nuit se distinguent de Mon cher enfant en tentant eux une psychologisation des protagonistes, et de leurs impulsions. De manière claire et pédagogique pour Le ciel attendra. Le film met en effet en parallèle une sorte de thérapie de réinsertion pour une jeune femme arrêtée juste avant son départ, avec le récit, en flash-back, du lent endoctrinement d’une autre qui s’est, elle, envolée. Le récit observe la façon dont la protagoniste tombe amoureuse (très littéralement) d’une forme de radicalisme, condensant son engagement jusqu’à une sorte de passion adolescente. La cinéaste donne des explications aux actions de ses héroïnes, tentent de les comprendre et de les regarder. Ce faisant, elle réduit aussi un peu son propos, conséquence logique de son refus de l’opacité pratiqué par Mon cher enfant. L’Adieu à la nuit est plus subtil dans sa description. Téchiné refuse une caractérisation réductrice de son héros, mais joue sur des suggestions, des bribes, un sous-texte permanent. Un rapport complexe au père, une dépression violente, une inadaptation au monde : l’auteur dessine par petites touches un portrait en fait assez riche du jeune homme radicalisé au cœur du propos. Il propose, avec finesse, une forme d’explication derrière la fuite et le choix de la guerre. Cette démarche tranche donc, et dessine une forme de ligne d’affrontement entre au moins deux conceptions cinématographiques possibles de la peinture du radicalisme au cinéma. Nicolas Boukhrief, par exemple, avec son film Made in France, se situe dans une perspective plus proche de celle de Ben Attia. En décrivant l’infiltration d’une cellule de terroristes, le metteur en scène reste volontairement dans un schéma de thriller pur, concentré sur les attentats à venir. Le principal antagoniste, et chef de la bande, est envisagé dans un mystère qui, certes, se dégonfle à la fin (il est révélé que les stages d’entraînement qu’il est censé avoir suivis sont en fait fictifs), mais garde une opacité centrale. Un gros plan insistant sur ce protagoniste, incarné par Dimitri Storoge, situe la problématique, ainsi que l’approche du réalisateur : il le regarde telle une énigme sombre, violente, mais également obscure et impénétrable, un bloc de violence, et de fanatisme sincère. Cette interrogation peut aussi se retrouver dans l’un des derniers plans des Cowboys, de Thomas Bigedain. Le jeune héros du film y retrouve enfin sa sœur, disparue depuis des années, ayant choisi de quitter sa famille et les siens pour se convertir et suivre un homme dans une autre vie. Jusqu’à la conclusion de l’intrigue, l’œuvre se présente surtout comme une relecture moderne de La Prisonnière du désert de John Ford. En lieu et place de John Wayne, le comique belge François Damiens, exceptionnel en père dévoré par sa quête et son obsession. Comme dans Le ciel attendra, L’Adieu à la nuit ou Mon cher enfant, le point de vue dominant est celui des parents. La souffrance de ce père, les dommages infligés à lui-même et sa famille par cette douleur, sont l’enjeu central du film, bien plus que la jeune femme, fille, sœur, évanouie depuis longtemps après avoir à peine été entraperçue par le spectateur. Mais, dans sa dernière séquence, Les Cowboys change brusquement de ton. Le fils la retrouve finalement, dans un commerce à Bruxelles. Le regard qu’il porte sur elle, le gros plan insistant qui s’en suit, met à nouveau l’opacité totale du personnage, de ses motivations, en avant. Un visage retrouvé, mais un mystère totalement conservé, toujours aussi fermé. Puis, le fils s’éloigne et sa sœur le regarde. Brusque changement de perspective : nous sommes pendant quelques instants dans le regard de celle qui a choisi la religion, le radicalisme, au-delà des siens. Un regard que l’on sait complexe puisqu’une scène précédente nous a fait savoir que la jeune femme n’a, en fait, jamais cessé de penser à sa famille. Ce bref moment, ce simple contrechamp, est potentiellement immense. Pendant un instant, le metteur en scène ne se place plus dans ce schéma, souvent exploré, du regard sur le radicalisme, ses conséquences, mais se place de l’autre côté du miroir, ose regarder à travers les yeux de celle qui a choisi, et non ses proches désorientés.

L’impossible quête de sens

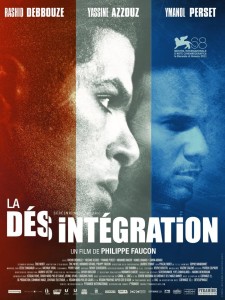

C’est ce point de vue, cette décision de ne pas regarder le basculement uniquement à travers le regard des autres (parents, la plupart du temps), qui constitue la zone la moins occupée et la plus complexe de la représentation du radicalisme au cinéma. Deux films illustrent de manière limpide les différentes approches possibles. En 2006, pour son deuxième long métrage, Day Night Day Night, la cinéaste américano-russe Julia Loktev décidait de suivre de façon systématique une jeune femme sur le point de commettre un attentat suicide. Son errance dans Times Square est suivie par la caméra obsessionnelle de la cinéaste, concentrée sur son visage, dans une démarche relativement proche des Dardenne. Seuls quelques flash-backs, revenant sur les préparatifs de l’opération, brise le schéma étouffant de l’œuvre. Nulle explication, pas de psychologisation : juste le visage d’une jeune femme paumée, apparemment hésitante, au regard blême, fixe, comme un grand point d’interrogation (que pense t’elle, va-t-elle passer à l’action, le veut-elle vraiment ?). De l’autre côté du spectre se tient Philippe Faucon et sa Désintégration, sorti en 2012. Avec sa sécheresse habituelle, sa fascination pour les processus (sociaux ou psychologiques), le cinéaste observe patiemment le lent endoctrinement de deux proies, l’une évidente, l’autre d’apparence peu réceptive. Faucon va directement au cœur de ce qui n’est jamais montré dans tous les longs métrages précédemment cités. Il le fait avec sa concision habituelle, son sens de l’ellipse, de la narration épurée jusqu’à l’abstraction. Les zones d’ombre ainsi créées permettent à l’œuvre de respirer, en créant du mystère dans un récit peut-être un peu trop cadré et linéaire. Les personnages sont donc tout aussi opaques, fermés, que les protagonistes des autres films. Ce n’est pas tant en eux que l’auteur tente de poser une explication au phénomène, mais dans le monde qui les entoure. La Désintégration n’est ainsi pas vraiment un drame psychologique mais plutôt social, c’est le modèle d’une société française brisée qui apparaît comme l’enjeu (et le coupable, si l’on veut penser en ces termes) de la transformation. La thèse est ainsi limpide, mais les héros, scrutés sans cesse par la caméra, y restent immuable, demeurent d’un bloc granitique et impénétrable, comme ceux de Day Night Day Night ou L’Adieu à la nuit. Ou Le Jeune Ahmed. Nous voilà enfin arrivés au film des Dardenne. Depuis longtemps, les réalisateurs se sont spécialisés dans une contemplation des « corps qui résistent ». Qui résistent aux épreuves (Rosetta), aux tragédies (Le Fils) mais aussi, de manière plus ample, qui résistent au regard, au jugement, à la lecture psychanalytique facile. La détermination de Rosetta, le regard de Gourmet sur l’assassin (involontaire) de son enfant, la vente de sa progéniture par Bruno. Des éléments qui semblent tous se réclamer d’un schéma moral fort, clair, voire évident. Mais qui sont toujours perçu au-delà de cette réduction, dans cette étrangeté physique sourde aux discours qui caractérise les personnages des auteurs. Ils sont donc a priori dans une position idéale pour se situer dans la lignée d’une bonne partie des films déjà évoqués. Et, de fait, Ahmed est aussi tenace, renfermé, opaque et illisible que prévu.

C’est ce point de vue, cette décision de ne pas regarder le basculement uniquement à travers le regard des autres (parents, la plupart du temps), qui constitue la zone la moins occupée et la plus complexe de la représentation du radicalisme au cinéma. Deux films illustrent de manière limpide les différentes approches possibles. En 2006, pour son deuxième long métrage, Day Night Day Night, la cinéaste américano-russe Julia Loktev décidait de suivre de façon systématique une jeune femme sur le point de commettre un attentat suicide. Son errance dans Times Square est suivie par la caméra obsessionnelle de la cinéaste, concentrée sur son visage, dans une démarche relativement proche des Dardenne. Seuls quelques flash-backs, revenant sur les préparatifs de l’opération, brise le schéma étouffant de l’œuvre. Nulle explication, pas de psychologisation : juste le visage d’une jeune femme paumée, apparemment hésitante, au regard blême, fixe, comme un grand point d’interrogation (que pense t’elle, va-t-elle passer à l’action, le veut-elle vraiment ?). De l’autre côté du spectre se tient Philippe Faucon et sa Désintégration, sorti en 2012. Avec sa sécheresse habituelle, sa fascination pour les processus (sociaux ou psychologiques), le cinéaste observe patiemment le lent endoctrinement de deux proies, l’une évidente, l’autre d’apparence peu réceptive. Faucon va directement au cœur de ce qui n’est jamais montré dans tous les longs métrages précédemment cités. Il le fait avec sa concision habituelle, son sens de l’ellipse, de la narration épurée jusqu’à l’abstraction. Les zones d’ombre ainsi créées permettent à l’œuvre de respirer, en créant du mystère dans un récit peut-être un peu trop cadré et linéaire. Les personnages sont donc tout aussi opaques, fermés, que les protagonistes des autres films. Ce n’est pas tant en eux que l’auteur tente de poser une explication au phénomène, mais dans le monde qui les entoure. La Désintégration n’est ainsi pas vraiment un drame psychologique mais plutôt social, c’est le modèle d’une société française brisée qui apparaît comme l’enjeu (et le coupable, si l’on veut penser en ces termes) de la transformation. La thèse est ainsi limpide, mais les héros, scrutés sans cesse par la caméra, y restent immuable, demeurent d’un bloc granitique et impénétrable, comme ceux de Day Night Day Night ou L’Adieu à la nuit. Ou Le Jeune Ahmed. Nous voilà enfin arrivés au film des Dardenne. Depuis longtemps, les réalisateurs se sont spécialisés dans une contemplation des « corps qui résistent ». Qui résistent aux épreuves (Rosetta), aux tragédies (Le Fils) mais aussi, de manière plus ample, qui résistent au regard, au jugement, à la lecture psychanalytique facile. La détermination de Rosetta, le regard de Gourmet sur l’assassin (involontaire) de son enfant, la vente de sa progéniture par Bruno. Des éléments qui semblent tous se réclamer d’un schéma moral fort, clair, voire évident. Mais qui sont toujours perçu au-delà de cette réduction, dans cette étrangeté physique sourde aux discours qui caractérise les personnages des auteurs. Ils sont donc a priori dans une position idéale pour se situer dans la lignée d’une bonne partie des films déjà évoqués. Et, de fait, Ahmed est aussi tenace, renfermé, opaque et illisible que prévu.

Que tirer de ce bref (et non exhaustif) panorama ? Que la figure du jeune radicalisé jusqu’à la violence est presque toujours vue comme une énigme indéchiffrable, brute et éloignée, même lorsqu’elle se révèle être un proche. Constat presque étonnant : alors que livres et films tentent depuis des années de comprendre, ou nous faire rentrer, dans la tête des serial killers parfois les plus sanguinaires, Ahmed et ses camarades se présentent comme des monolithes impénétrables. Comme si leur réalité, leurs motivations, leurs personnalités, demeuraient une anomalie, un éclair imprévisible et incontrôlable. Hannibal Lecter est disséqué, héroïsé, et appréhendé sous tous les angles psychologiques, mais les protagonistes de L’Adieu à la nuit ou du Jeune Ahmed sont, eux, vus de loin, ou de la surface (Day Night Day Night). Quelque chose en eux résiste, et dérangent notre cinéma, notre société à travers lui, à un point de fascination interloqué, telle une somme de questions dont on a encore du mal à imaginer qu’elles existent. Ce qui n’aide bien entendu guère à envisager les réponses. n

Pierre-Simon Gutman