Numéro 648 – Sunset Boulevard de Billy Wilder

Pour commander, cliquez ici

Dossier Sunset Boulevard de Billy Wilder

Un miroir à Hollywood

Sunset Boulevard est l’un des joyaux de ce sous-genre hollywoodien – appelé « Hollywood’s Hollywood » par la critique américaine – qu’est le film sur l’Usine à rêves. Billy Wilder et ses scénaristes Charles Brackett et Don Marschman, Jr. y ont brossé un portrait au vitriol de ce milieu ô combien darwinien, où l’ego et le dollar règnent et où les états d’âme sont autodestructeurs. Aucun protagoniste n’échappe, en effet, à la noirceur du trait, et pour cause, puisqu’ils sont tous évoqués par l’un d’entre eux qui a rejoint le royaume d’Hadès.

En 1950, Sunset Boulevard était loin d’être le premier film à montrer de l’intérieur l’industrie cinématographique américaine. Cela avait été le cas dès le début du XXème siècle. Les pionniers du cinéma américain, Thomas Alva Edison en particulier, étaient fiers de leur réussite quasi instantanée et se plaisaient à dévoiler les dessous de la fabrication de leurs produits. En 1908, la Vitagraph avait présenté le premier documentaire sur le sujet : Making Motion Pictures : A Day in the Vitagraph Studio, puis en 1912, une approche romancée : A Vitagraph Romance (James Young). Deux ans plus tard, la Warner se penchait sur la naissance d’une star en axant le scénario sur la légende de Cendrillon : The Movie Queen. De tous les films sur Hollywood, les plus significatifs, d’un point de vue idéologique, furent très rapidement ceux consacrés à la création d’une future vedette. Non seulement Hollywood y présentait avec précision les différents rouages de cette mécanique tant enviée dans le monde, mais dénonçait aussi, avec la plus grande honnêteté, ses aspects particulièrement aliénants. En cela, le film sur Hollywood rejoignait la double orientation du cinéma US, aussi bien louangeuse que critique, et se révélait, de même que le western, un miroir très fidèle de certaines caractéristiques fondamentales du mode de vie américain.

L’étoile sur la colline

Le film sur the making of a star est articulé sur le concept fondamental de l’éthique puritaine, celui de la réussite individuelle, le plus souvent appliqué à une jeune fille provinciale dont le rêve est de devenir une vedette à Hollywood. Voyage qu’elle entreprend dès que possible, mettant de la sorte en pratique le célèbre adage de Horace Greeley : « Go West, young man, and grow up with the country/Va vers l’ouest, jeune homme et grandis avec le pays », faisant de Hollywood une « Nouvelle Frontière ». Une imagerie bien mise en valeur par les treize gigantesques lettres HOLLYWOODLAND, dressées depuis 1923 (et réduites à neuf en 1949), au sommet d’une des collines surplombant Los Angeles, qui évoquent la célèbre formule du gouverneur de la Colonie de la Baie du Massachusetts, John Winthrop, désignant, en 1630, la mission qu’il imposait aux Puritains de devenir cette « Cité sur la colline », mentionnée dans l’Évangile selon Matthieu (5:14). C’est sur cette référence biblique que s’appuient les scénarios de Show People (Mirages, King Vidor, 1928), What Price Hollywood ? (George Cukor, 1932), Une étoile est née (William A. Wellman, 1937 ; George Cukor, 1954 ; Frank Pierson, 1976) ou Le Jour du fléau (John Schlesinger, 1975). Référence confirmée aussi bien par le titre original de l’un des derniers films du tandem Dean Martin-Jerry Lewis, Hollywood or Bust (Un vrai cinglé de cinéma – titre qui aurait dû être littéralement traduit par « Hollywood ou rien », Frank Tashlin, 1956), que par le parallèle établi par la grand-mère (May Robson) de Janet Gaynor entre le rêve de sa petite-fille et celui qu’elle fit elle-même avec son mari, au siècle précédent, lors de la Conquête de l’Ouest et qu’elle évoque dans la version Wellman d’Une étoile est née. Un chariot bâché qui, aujourd’hui, ne peut donc que conduire symboliquement cette jeune candidate au vedettariat sous les marquises des cinémas.

« Tout ce dont j’ai besoin, c’est d’une chance ! » s’écrie Mary Evans (Constance Bennett) dans What Price Hollywood ? Et Janet Gaynor ajoute, dans Une étoile est née : « Je veux devenir quelqu’un ». Une fois le voyage dans la capitale californienne du cinéma effectué par ces jeunes femmes, il leur reste à rechercher la bonne occasion. Hollywood est the land of opportunity pour sûr, mais la version de 1937 d’Une étoile est née nous le confirme très rapidement, c’est aussi une jungle. La standardiste d’une agence de comédiens apprend d’ailleurs à Janet Gaynor qu’elle a « une chance sur cent mille » de réussir. « Mais peut-être que je suis celle-là ! », rétorque-t-elle aussitôt en bonne disciple de Thomas Jefferson, Andrew Jackson et Franklin D. Roosevelt. D’autres films, moins optimistes, souligneront par la suite cette triste réalité darwinienne, tel Sunset Boulevard qui montre la main de Gloria Swanson agrippée au bras de son fauteuil, pareille aux serres d’un oiseau de proie, ou bien encore Guêpier pour trois abeilles (Joseph L. Mankiewicz, 1967), dans lequel Susan Hayward demande à la star que joue Eddie Adams : « Quel est ce parfum ? » et obtient pour réponse : « Il vient de la jungle ! ».

Période d’attente et d’inquiétude qui ne peut être interrompue – optimisme américain oblige – que par un coup de pouce de la Providence, qui intervient généralement sous la forme d’un acteur sur le déclin, rencontré lors d’une réception (Une étoile est née), d’un producteur en quête d’un nouveau visage (Daisy Clover, Robert Mulligan, 1965) ou d’un accident de parcours des plus fortuits (Nickelodeon, Peter Bogdanovich, 1976 ; Hollywood Cowboy, Howard Zieff, 1975). L’occasion est alors exploitée.

The making of a star

De même que certains studios invitent volontiers les cinéphiles à visiter les lieux de création, le film sur Hollywood aime montrer certains secrets de fabrication propres à l’Usine à rêves, entre autres celui qui permet de transformer matériellement une jeune fille en star. Ainsi peut-on voir le directeur du studio, après avoir visionné son screen test, signer un contrat de sept ans à la nouvelle recrue. Si son nom n’offre rien d’euphoniquement mémorable, on lui en impose un nouveau. Aussitôt après, on lui invente un curriculum vitae très américanisé. Puis on la présente à la presse après lui avoir fait apprendre par cœur des réponses toutes prêtes, correspondant à des questions facilement prévisibles. Une fois son premier film tourné, on oblige la future star à se montrer en public au bras d’un collègue confirmé. Le service publicité ajoutera alors la dernière touche en dévoilant certains aspects de sa vie privée, quitte à les « fabriquer » eux aussi. Show People, What Price Hollywood ?, Une étoile est née, Les Ensorcelés, (Vincente Minnelli, 1953), Ma geisha (Jack Cardiff, 1961), La Comtesse aux pieds nus (Joseph L. Mankiewicz, 1954), La Statue en or massif (Russell Rouse, 1965), Daisy Clover, Le Démon des femmes (Robert Aldrich, 1968)… tous ces films privilégient ces moments qui permettent aux spectateurs de se sentir membres à part entière de la grande famille hollywoodienne. Cendrillon est, quant à elle, alors sur le chemin du firmament.

La fabrication de la star peut être moins collective et devenir l’œuvre d’une seule personne. Cendrillon est alors prise en main par Pygmalion. Une certaine tension dramatique en résulte aussitôt, car la relation du couple ainsi formé ne peut être innocente. Elle peut demeurer exceptionnellement platonique, purement amicale, comme celle d’Ava Gardner et de Humphrey Bogart dans La Comtesse aux pieds nus. Mais la plupart du temps, elle conduit à la passion et au désastre émotionnel. Pygmalion se révèle impuissant (le producteur joué par Peter Lawford dans Harlow, la blonde platine (Gordon Douglas, 1965), tyrannique (« Nous sommes légalement sous contrat pendant cinq ans. Tu ne me coûtes pas d’argent. Tu m’en rapportes. Nous terminerons le film. Après, je me fous de ce qui peut t’arriver ! », signale Christopher Plummer à Natalie Wood dans Daisy Clover), totalement aliéné et mégalomane de surcroît (« Tu n’es rien, sans moi tu n’es rien ! », fait remarquer le réalisateur Peter Finch à sa découverte Kim Novak dans Le Démon des femmes, celle-ci ne pouvant qu’acquiescer : « Tu es Dieu, tu m’as faite à ton image »). À travers ces Pygmalions sur celluloïd, le cinéma américain se plaît à démythifier des êtres qui en leur temps défrayèrent réellement la chronique hollywoodienne : William Randolph Hearst et Marion Davis, Josef von Sternberg et Marlene Dietrich, David O’Selznick et Jennifer Jones…

La fabrication de la star peut être moins collective et devenir l’œuvre d’une seule personne. Cendrillon est alors prise en main par Pygmalion. Une certaine tension dramatique en résulte aussitôt, car la relation du couple ainsi formé ne peut être innocente. Elle peut demeurer exceptionnellement platonique, purement amicale, comme celle d’Ava Gardner et de Humphrey Bogart dans La Comtesse aux pieds nus. Mais la plupart du temps, elle conduit à la passion et au désastre émotionnel. Pygmalion se révèle impuissant (le producteur joué par Peter Lawford dans Harlow, la blonde platine (Gordon Douglas, 1965), tyrannique (« Nous sommes légalement sous contrat pendant cinq ans. Tu ne me coûtes pas d’argent. Tu m’en rapportes. Nous terminerons le film. Après, je me fous de ce qui peut t’arriver ! », signale Christopher Plummer à Natalie Wood dans Daisy Clover), totalement aliéné et mégalomane de surcroît (« Tu n’es rien, sans moi tu n’es rien ! », fait remarquer le réalisateur Peter Finch à sa découverte Kim Novak dans Le Démon des femmes, celle-ci ne pouvant qu’acquiescer : « Tu es Dieu, tu m’as faite à ton image »). À travers ces Pygmalions sur celluloïd, le cinéma américain se plaît à démythifier des êtres qui en leur temps défrayèrent réellement la chronique hollywoodienne : William Randolph Hearst et Marion Davis, Josef von Sternberg et Marlene Dietrich, David O’Selznick et Jennifer Jones…

Cendrillon est maintenant prête pour le bal. Ultime test : la sneak preview, la projection-surprise proposée à des spectateurs lambda. Si l’accueil est favorable, la candidate à la starification peut alors s’entendre dire : « Te voilà en route vers la cime de l’arbre. Comme pour tous les sommets, l’air y est bon », signale Christopher Plummer à Natalie Wood dans Inside Daisy Clover après son premier succès public. Après leur sneak preview, Fredric March emmène Janet Gaynor sur la terrasse du restaurant Trocadero qui surplombe Los Angeles dans Une étoile est née. Dans le remake de George Cukor, James Mason fait de même avec Judy Garland et lui tient un langage identique : « Tout ça est à toi. Tout ce monde t’appartient », mais il ajoute aussitôt ce conseil que la majorité des nouvelles Cendrillon ne suivront pas : « Prends garde de ne pas te laisser griser par le succès. Reste toi-même ». Le film sur Hollywood, à première vue, ne fait rien d’autre que d’emboîter le pas des success stories chères à Horatio Alger ou à celles des comédies musicales. Mais, contrairement à ces dernières, il dénonce très vite une anomalie : comment se fait-il qu’une actrice de talent, qui a foi dans le puritanisme américain et connaît donc la réussite, puisse, peu après, en être la victime ? Le sous-genre nous invite alors, de façon quasi shakespearienne, à nous demander s’il n’y a pas quelque chose de pourri dans la démocratie américaine.

Aliénation et relativisme

Un premier élément de critique à l’adresse du milieu hollywoodien est sa relation au travail. Si pour les Puritains de la Nouvelle-Angleterre, en 1630, le dur labeur ne pouvait que conduire à la réussite matérielle et spirituelle, étant la source de toute reconnaissance divine, en revanche, à Hollywood, il relève de la tyrannie, voire de l’esclavage. « La réussite à ce jeu implique le travail », peut-on lire dans un intertitre de Show People. Remarque très naturellement puritaine et qui est ainsi présentée dans la première scène de Maman, très chère (Frank Perry, 1981), où l’on voit Joan Crawford, jouée par Faye Dunaway, se lever à quatre heures du matin pour se rendre à la MGM où elle tourne La Féerie de la glace (Reinhold Schünzel). Il en va de même pour la fébrilité créatrice et le perfectionnisme dont fait preuve Kirk Douglas dans Les Ensorcelés, qui le poussent à multiplier les prises au grand dam de ses interprètes. Mais il en va moins naturellement pour Natalie Wood dans Daisy Clover, qui, en pleine dépression nerveuse, se voit obligée d’assurer un enregistrement. De même pour tous ceux qui ne peuvent empêcher qu’un événement privé (mariage, enterrement) soit aussitôt transformé en spectacle par les responsables des studios (What Price Hollywood ?, Une étoile est née). Nombreux sont ceux ou celles qui, dès lors, ne peuvent plus se soustraire à l’emprise du poulpe hollywoodien, tel Jack Palance dans Le Grand Couteau (Robert Aldrich, 1955), qui s’entend dire par son producteur : « J’ai besoin de ton corps et non pas de ta bonne volonté » ou Jean Harlow (Carroll Baker), qui apprend de la bouche de Mike Connors qu’elle va être « un morceau de viande à passer au hachoir ». La star est alors amenée à se poser des questions sur la valeur même de sa participation à une pareille entreprise.

Dès Show People, en 1928, Hollywood commence à philosopher sur la relativité de sa manière de procéder, en lançant des appels empruntés au message fondamental de l’Ecclésiaste. Venue de Virginie, Peggy Pepper (Marion Davis) est aujourd’hui star de mélodrames et a oublié l’existence de Billy (William Haines), le jeune garçon qui lui avait permis de faire des débuts modestes dans le burlesque. Billy réapparaît au moment où sophistication et aliénation sont devenues synonymes dans le comportement de Peggy. Dans Une étoile est née, Fredric March exhibe un jeton frappé d’une expression qui en dit long sur son avenir « Good For Amusement Only ». Dans What Price Hollywood ?, le réalisateur Max Carey (Lowell Sherman) donne un conseil à la débutante Mary Evans (Constance Bennett) : « Je vais te dire quelque chose au sujet de Hollywood : garde bien ton sens de l’humour ! ». Dans La Statue en or massif, l’ambitieux Stephen Boyd est comparé à une phalène qui se heurte aux vitres et à chaque fois y laisse de la… poussière. Dans Le Dernier Nabab (Elia Kazan, 1976), Tony Curtis, quant à lui, s’esclaffe à la vue d’une photo le représentant plus jeune. Natalie Wood, dans Daisy Clover, ne peut qu’éclater de rire, elle aussi, face à ses échecs multiples lors de ses tentatives de suicide. Et quel plus beau symbole de ce rire relativiste de l’Ecclésiaste que le tableau de clown que regarde Jack Palance à plusieurs reprises dans Le Grand Couteau ? Le succès et la gloire ne sont que vanité. Tout est vanité, et principalement l’Oscar.

Dès Show People, en 1928, Hollywood commence à philosopher sur la relativité de sa manière de procéder, en lançant des appels empruntés au message fondamental de l’Ecclésiaste. Venue de Virginie, Peggy Pepper (Marion Davis) est aujourd’hui star de mélodrames et a oublié l’existence de Billy (William Haines), le jeune garçon qui lui avait permis de faire des débuts modestes dans le burlesque. Billy réapparaît au moment où sophistication et aliénation sont devenues synonymes dans le comportement de Peggy. Dans Une étoile est née, Fredric March exhibe un jeton frappé d’une expression qui en dit long sur son avenir « Good For Amusement Only ». Dans What Price Hollywood ?, le réalisateur Max Carey (Lowell Sherman) donne un conseil à la débutante Mary Evans (Constance Bennett) : « Je vais te dire quelque chose au sujet de Hollywood : garde bien ton sens de l’humour ! ». Dans La Statue en or massif, l’ambitieux Stephen Boyd est comparé à une phalène qui se heurte aux vitres et à chaque fois y laisse de la… poussière. Dans Le Dernier Nabab (Elia Kazan, 1976), Tony Curtis, quant à lui, s’esclaffe à la vue d’une photo le représentant plus jeune. Natalie Wood, dans Daisy Clover, ne peut qu’éclater de rire, elle aussi, face à ses échecs multiples lors de ses tentatives de suicide. Et quel plus beau symbole de ce rire relativiste de l’Ecclésiaste que le tableau de clown que regarde Jack Palance à plusieurs reprises dans Le Grand Couteau ? Le succès et la gloire ne sont que vanité. Tout est vanité, et principalement l’Oscar.

Stephen Boyd est prêt à tout pour l’obtenir dans La Statue en or massif, mais ne sera jamais récompensé de ses odieux efforts. Kirk Douglas en a un dans un tiroir, mais aujourd’hui il ne survit que dans la postsynchronisation en tant que réalisateur-adjoint dans Quinze Jours ailleurs (Vincente Minnelli, 1962). Joan Crawford l’obtiendra pour son interprétation dans Le Roman de Mildred Pierce (Michael Curtiz, 1945), mais ne saura comment élever sa fille adoptive et finira à la tête d’un empire du soft drink (Maman très chère). L’Academy Award est le rêve suprême de toutes les stars. Dans le film sur Hollywood, il souligne surtout la durée éphémère de toute renommée futile. Parmi les stars de la toile blanche, beaucoup sont donc destinées à se transformer en étoiles filantes.

Plus dure sera la chute

Les films relatifs au phénomène de la star relèvent de la parabole, au sens à la fois géométrique et littéraire du terme. L’étoile est hissée au zénith, puis se doit de chuter, car elle a doublement péché : contre Dieu, pour avoir osé le côtoyer un certain temps et contre la démocratie, pour en avoir trahi les fondements. Hollywood les fustige alors en dénonçant un grand nombre de leurs tares. À commencer par leur mégalomanie : Gloria Swanson et son « celluloid self » dans Sunset Boulevard ; Geraldine Page, dominatrice tout au long de Doux Oiseau de jeunesse (Richard Brooks, 1962), James Coco et son one-man movie dans Wild Party (James Ivory, 1976), Marthe Keller et ses « I am Fedora » par milliers du film de Billy Wilder (1977), Kim Novak et son narcissisme dans Le miroir se brisa (Guy Hamilton, 1980), qui, devant la recommandation de leur photographe (« Remontez le menton ! »), lance à sa partenaire, Elizabeth Taylor, un magnifique : « Les deux, ma chérie ! ». À quoi s’ajoutent les multiples caprices et autres comportements fantasques de Jean Hagen dans Chantons sous la pluie (Gene Kelly et Stanley Donen, 1952) et de Mae West tout au long de Sextette (Ken Hughes, 1977), l’incapacité de Lana Turner d’élever sa progéniture dans Mirages de la vie (Douglas Sirk, 1959), de même que pour Faye Dunaway dans Maman très chère. Sans oublier la lascivité de Barbara Parkins, Patty Duke et Sharon Tate dans La Vallée des poupées (Mark Robson, 1967), et encore plus l’aliénation de Gloria Swanson qui a sombré dans le souvenir trop entretenu de son opulence dans Sunset Boulevard : « Vous étiez grande » se souvient William Holden d’elle à l’époque de sa gloire – « Je suis grande. Ce sont les films qui ont rapetissé ! », lui rétorque-t-elle.

Outre leurs tares, le film sur Hollywood dévoile aussi les défauts notoires de la cuirasse des étoiles. La star, comme n’importe quel protagoniste du mélodrame urbain, est seule : voir Le Grand Couteau, Quinze Jours ailleurs, Frances (Graeme Clifford, 1982), consciente de son aliénation et voulant redevenir elle-même (« Je devrais rester là d’où je viens », avoue Ava Gardner à Bogart, celle qui ne deviendra plus tard qu’une Comtesse aux pieds nus). Elle a peur (Lana Turner dans Les Ensorcelés et Guy Hamilton dans Quinze Jours ailleurs fuient et se cachent au lieu de se rendre sur le plateau), se croit impuissante (Tony Curtis dans Le Dernier Nabab), craque (Daisy Clover, Le miroir se brisa), vieillit mal (Sunset Boulevard, Doux Oiseau de jeunesse, La Vallée des poupées, Le Dernier Nabab, Wild Party, Le miroir se brisa, Maman très chère). Elle est, en outre, obsédée par un éventuel come-back (Sunset Boulevard, Wild Party, Le miroir se brisa), tout en étant hantée par la présence de plusieurs has been autour d’elle (Gloria Swanson entourée de ses vieux collègues Buster Keaton, H.B. Warner et Anna Q. Nilsson dans Sunset Boulevard). Les stars s’éteignent aussi et n’aiment pas qu’on le leur rappelle.

Quant aux solutions auxquelles essaient d’avoir recours ces demi-déesses pour régler leurs divers problèmes, les films traitant de Hollywood ne leur offrent que des pis-aller : la boisson (l’archétype étant Norman Maine – Fredric March/James Mason – dans Une étoile est née), la sexualité débridée (les orgies de Le Jour du fléau, Wild Party), la rébellion avortée (Le Grand Couteau, Daisy Clover, Frances), le meurtre (Sunset Boulevard, La Statue en or massif – simple projet –, Wild Party, Le miroir se brisa). Un ensemble d’actes en fin de compte tous aussi autodestructeurs que le suicide, passablement répandu dans ce sous-genre : Une étoile est née, Le Grand Couteau, Quinze Jours ailleurs, Harlow, Daisy Clover, Sunset Boulevard (chantage de Gloria Swanson), Fedora (la fille de Marthe Keller).

Une iconographie pérenne

Dans les années 70, sous l’influence de la critique française qui, dans les deux précédentes décennies, avait mis en valeur l’apport créatif des réalisateurs au détriment de celui des interprètes, le film sur Hollywood tient compte du phénomène, alors repris aux États-Unis, et élargit son spectre en ne se focalisant plus uniquement sur le comportement aliéné des vedettes. Ainsi, en 1976, Le Dernier Nabab d’Elia Kazan, via Francis Scott Fitzgerald, fustige la plupart des représentants des postes-clés de l’industrie cinématographique américaine et engendre toute une série de films eux aussi iconoclastes envers Hollywood : Le Diable en boîte (Richard Rush, 1980) dénonce un réalisateur particulièrement dictatorial (Peter O’Toole) et Ed Wood (Tim Burton, 1994) un autre des plus incompétents (Johnny Depp) ; The Player (Robert Altman, 1992) fait de même avec un producteur fort cynique (Tim Robbins), Bowfinger, roi d’Hollywood (Frank Oz, 1999) et Aviator (Martin Scorsese, 2004) récidivant avec deux autres particulièrement extravagants (Steve Martin et Leonardo DiCaprio) ; Meurtre à Hollywood (Blake Edwards, 1988) s’en prend à un directeur de studio corrompu (Malcolm McDowell) ; Barton Fink (Joel et Ethan Coen, 1991) et Adaptation (Spike Jonze, 2002) exhibent des scénaristes en mal d’inspiration, et Dalton Trumbo (Jay Roach, 2015) condamne l’aveuglement du maccarthysme qui conduisit l’un d’entre eux en prison.

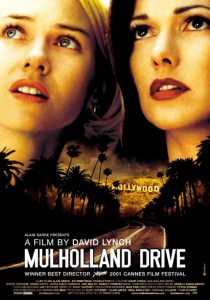

D’autres brossent des portraits plus généraux, où le milieu du cinéma est dépeint comme profondément décadent (S.O.B., Blake Edwards, 1981 ; Maps to the Stars, David Cronenberg, 2014), compromettant (Mistress, Barry Primus, 1992), cynique (The Player,), victime tant de l’égocentrisme de certains (Chasseur blanc cœur noir, Clint Eastwood, 1990) que de la névrose générale du milieu (Swimming With Sharks, George Huang, 1995 ; Séquences et Conséquences, David Mamet, 2000 ; Mulholland Drive, David Lynch, 2001), sans omettre le rôle envahissant joué par la Mafia (Get Shorty, Barry Sonnenfeld, 1995). Toutefois, les stars ne sont pas pour autant oubliées, mais sont abordées sous un angle moins spectaculaire : Hollywood Shuffle (Robert Townsend, 1987) nous montre comment un acteur noir ne parvient pas à percer, n’étant pas assez fondu dans le moule créé par Eddie Murphy ; Hollywoodland (Allen Coulter, 2006) traite d’une enquête menée sur la mort étrange de l’interprète très populaire de Superman, par ailleurs amant très intéressé de l’épouse du directeur général de la MGM, et Somewhere (Sofia Coppola, 2010) met en scène une star du film d’action qui a perdu ses repères et ne se reprend que grâce à la présence inattendue de sa fille adolescente. Le sous-genre peut aussi rejoindre celui du film biographique (Ed Wood ; Chaplin, Richard Attenborough, 1992 ; Donald Trumbo) ou bien s’approprier une copie française conforme de ses scénarios d’origine (The Artist, Michel Hazanavicius, 2011).

D’autres brossent des portraits plus généraux, où le milieu du cinéma est dépeint comme profondément décadent (S.O.B., Blake Edwards, 1981 ; Maps to the Stars, David Cronenberg, 2014), compromettant (Mistress, Barry Primus, 1992), cynique (The Player,), victime tant de l’égocentrisme de certains (Chasseur blanc cœur noir, Clint Eastwood, 1990) que de la névrose générale du milieu (Swimming With Sharks, George Huang, 1995 ; Séquences et Conséquences, David Mamet, 2000 ; Mulholland Drive, David Lynch, 2001), sans omettre le rôle envahissant joué par la Mafia (Get Shorty, Barry Sonnenfeld, 1995). Toutefois, les stars ne sont pas pour autant oubliées, mais sont abordées sous un angle moins spectaculaire : Hollywood Shuffle (Robert Townsend, 1987) nous montre comment un acteur noir ne parvient pas à percer, n’étant pas assez fondu dans le moule créé par Eddie Murphy ; Hollywoodland (Allen Coulter, 2006) traite d’une enquête menée sur la mort étrange de l’interprète très populaire de Superman, par ailleurs amant très intéressé de l’épouse du directeur général de la MGM, et Somewhere (Sofia Coppola, 2010) met en scène une star du film d’action qui a perdu ses repères et ne se reprend que grâce à la présence inattendue de sa fille adolescente. Le sous-genre peut aussi rejoindre celui du film biographique (Ed Wood ; Chaplin, Richard Attenborough, 1992 ; Donald Trumbo) ou bien s’approprier une copie française conforme de ses scénarios d’origine (The Artist, Michel Hazanavicius, 2011).

Constat d’une sagesse impossible

Success story par excellence, le film sur le milieu hollywoodien est donc, dans un premier temps, un miroir quasi publicitaire de la splendeur de l’Usine à rêves. Dans un second, à travers la chute de ses diverses étoiles, Hollywood met en relief le fait que le cinéma est un art impérial et que ceux qui s’y frottent risquent de faire trébucher la démocratie made in U.S.A. Or l’Amérique du XXème siècle croyait toujours en la théorie de la Destinée manifeste, établie par le journaliste John O’Sullivan en 1845 et surtout en celle soutenue, en 1860, par Hart Benton et William Gilpin qui reprenaient l’observation faite par le naturaliste allemand Alexander von Humboldt : toutes les grandes civilisations, de la Chine à la Grande-Bretagne, s’étaient succédé le long du 40e parallèle toutes ayant connu le même processus d’ascension et de chute. Le 40e parallèle traversant maintenant les États-Unis en leur milieu, garantissait donc à la God’s country une réussite définitive. L’échec des stars hollywoodiennes – qui, venues de l’Est et du Middle West, pour se rendre en Californie, empruntaient cette direction – ne devait donc pas mettre en péril ce credo. En fait, cette chute, nécessaire d’un point de vue moral et démocratique, se devait d’être atténuée dans son impact et ainsi était souvent signifiée d’une manière quelque peu opaque. Ainsi Gloria Swanson, à la fin de Sunset Boulevard, est amenée à confondre, et nous avec elle, la triste réalité de l’asile qui l’attend avec les fastes des plateaux de Cecil B. De Mille. Vicki Lester dans Une étoile est née, après le suicide de son mari, renonce au cinéma, mais, encouragée par sa grand-mère et ses admirateurs, retourne finalement sous les sunlights. L’échec de Stephen Boyd dans La Statue en or massif s’efface aussitôt devant la réussite de Frank Sinatra, guest star du film, qui se voit attribuer la récompense tant convoitée par le premier. La mort de la Comtesse aux pieds nus lui vaut une magnifique statue qui l’immortalise.

Ainsi Hollywood, à travers des fins présentant des rétributions spectaculaires mais floutées, parvenait à maintenir l’impression favorable qu’elle avait donnée auparavant de l’irrésistible ascension de ses stars. En fin de compte, la splendeur l’emportait sur la décadence, comme il en était du destin ambigu des gangsters dans les premiers classiques du genre (Little Caesar, L’Ennemi public, Scarface).

À travers ces deux genres populaires, le spectateur peut donc toujours, par simple procuration, rêver de pouvoir fascisant et de gloire fascinante, tout en se voyant rappeler cependant, vers la fin de ces films, qu’il vaudrait mieux envisager une vie modeste, légale et sans histoire. Le film sur Hollywood renverse bien les stars de leur piédestal, afin d’entretenir le bon fonctionnement de la démocratie, tel que l’avaient imaginé les Pères Fondateurs vers la fin du XVIIIème siècle. Le « Rêve américain » d’une réussite matérielle pour tous ayant vu sa portée limitée par l’avènement du darwinisme social urbain à partir de 1890, ne pouvait plus être entretenu dans les films comme il l’avait été dans les romans populaires d’Horatio Alger dès 1867, où tout provincial finissait par réussir au sein de la cité. Par conséquent, le film sur Hollywood s’efforce alors, dans une certaine mesure, de renouer avec l’esprit des morality plays médiévales, en cela qu’il recommande à chacun de ne pas participer pleinement à cette rat race destructrice de l’esprit démocratique des origines. Un conseil finalement des plus gratuits quand on s’amuse à inverser l’ordre des lettres du mot anglais « rat » au pluriel. N’obtient-on pas alors « star » ?

Michel Cieutat