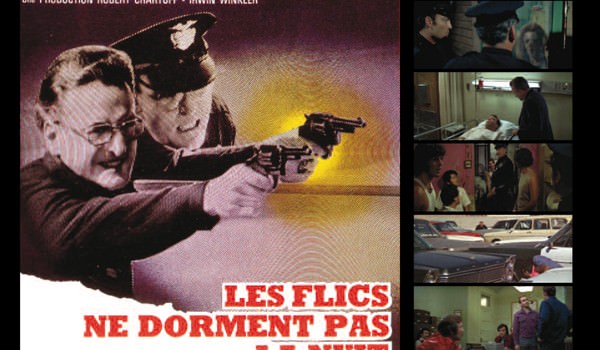

Numéro 637 – Les flics ne dorment pas la nuit de Richard Fleischer

Pour commander, cliquez ici

Dossier Les flics ne dorment pas la nuit de Richard Fleischer

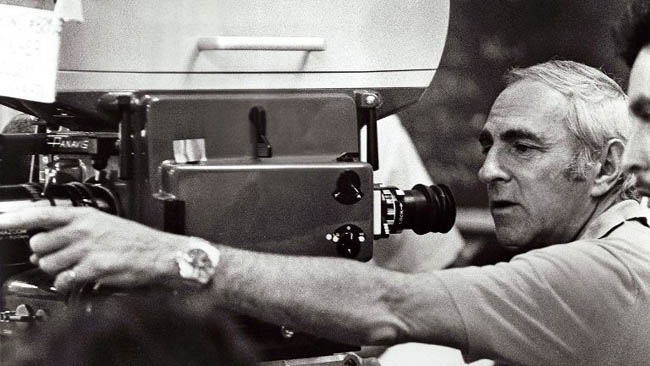

Richard Fleischer et le film noir

Richard Fleischer n’a cessé tout au long de sa carrière de revenir au film noir, genre qui lui a permis d’affirmer son style et de faire de ses expérimentations visuelles l’une de ses marques de fabrique, de la période classique des polars nerveux et efficaces de ses débuts à la plongée crépusculaire dans le quotidien de simples policiers en uniforme dans Les flics ne dorment pas la nuit. Avec ce néo-polar moderne et désespéré, il évolue vers un réalisme quasi documentaire qui observe sans fard l’explosion de la violence urbaine, s’inscrivant à la fois dans la continuité de ses premières œuvres et dans le contexte d’une époque en pleine mutation.

On a l’habitude de présenter Richard Fleischer comme un cinéaste éclectique, voire touche-à-tout, qui s’est essayé aussi bien au film fantastique qu’au western, au documentaire, à la comédie ou même au biopic historique. C’est pourtant le film noir, ou plus largement le film policier, qui resta son genre de prédilection tout au long de sa carrière, avec pas moins de seize longs métrages sur les quarante-huit qui constituent sa filmographie.

Les flics ne dorment pas la nuit, réalisé en 1972, soit une vingtaine d’années après l’apogée du film noir à proprement parler, s’inscrit dans cette veine, et dans la continuité logique des premiers polars de Fleischer comme Bodyguard, L’Assassin sans visage, Le Traquenard, ou L’Énigme du Chicago Express, tournés dans une grande économie de moyens pour la RKO entre 1948 et 1952. Mais entre la fin des années 40 et le début des années 70, le monde a changé, et le réalisateur a clairement pris le tournant du néo-polar. Délaissant le classicisme de la série B nerveuse et efficace de ses débuts, il opte pour une nouvelle forme de polar proposant un témoignage plus vif et brut sur les réalités de la société américaine, car dépourvu de la licence poétique et esthétique propres aux films des années 40 et 50.

Avec Les flics ne dorment pas la nuit, il livre ainsi un long métrage qui tranche par son réalisme et sa noirceur désespérée. On est logiquement sorti du contexte propre au film noir (l’après-guerre et sa perte de repères moraux), pour explorer les réalités contemporaines d’une grande ville américaine. Or, d’une époque à l’autre, la désillusion et le pessimisme n’ont cessé de croître. Le happy end, par exemple, n’est plus de rigueur, alors qu’il constituait presque un passage obligé dans la période classique de Fleischer, quitte, parfois, à sembler assez artificiel comme dans Pigeon d’argile où un hasard de pure circonstance permet à la fois de sauver et de blanchir le héros accusé de haute trahison.

Glissement thématique

Au contraire, Les flics ne dorment pas la nuit ne laisse aucun espoir possible : non seulement il ne saurait y avoir d’issue heureuse pour Roy et son mentor Kilvinski, mais leur fin (tragique) a lieu dans les deux cas dans des circonstances dépourvues de gloire ou d’héroïsme. Le premier se fait abattre inopinément par un mari violent, sans même avoir pu se défendre, tandis que le second se suicide après avoir pris sa retraite et constaté l’inutilité de son action. Le constat est terrible : il est devenu tout simplement impossible d’être flic dans une grande ville américaine, quelle que soient la bonne volonté, la force d’esprit ou l’expérience dont on fasse preuve.

On perçoit ici clairement le glissement de thématique entre les films noirs classiques du cinéaste, où très souvent un individu isolé se retrouve en lutte contre une organisation criminelle (serial killer, mafia, faux-monnayeurs, trafiquants de viande…) dont il finit par triompher, et ce polar atypique pour l’époque qui se concentre sur le quotidien de simples policiers en uniforme chargés de patrouiller dans les rues de Los Angeles pour régler des querelles de voisinage ou des cambriolages minables, et qui finissent par y laisser leur peau. Face à une criminalité banale, presque triviale, les policiers sont devenus impuissants, dépassés par l’ampleur d’une tâche qui ne cesse de se répéter. Comme les tueurs de L’Énigme du Chicago Express, qui sont remplacés par d’autres hommes de mains sitôt éliminés, les délinquants et criminels de toutes sortes ne cessent en effet d’apparaître nuit après nuit, dans un cycle qui semble sans fin, parce que c’est désormais chaque citoyen qui est susceptible de basculer d’un moment à l’autre dans l’illégalité ou la violence. Ironiquement, le danger ne vient alors plus de complots sophistiqués ou d’organisations mafieuses, mais du moindre individu croisé dans la rue : mari violent, jeune couple en train de s’embrasser dans une voiture, simple passant, etc.

Ville dangereuse et nuit inquiétante

Avec un regard quasi documentaire et un sens saisissant du détail, Fleischer dresse un édifiant panorama de ces « cas » rencontrés par ses personnages, et ne leur épargne rien, de la fouille des poubelles à la « chasse » sordide aux homosexuels. Il propose ainsi une variation moderne sur deux thèmes incontournables du film noir : la ville dangereuse et corrompue et le monde inquiétant de la nuit.

Rarement dans l’œuvre de Fleischer la vision de la ville n’aura en effet été aussi crépusculaire que dans Les flics ne dorment pas la nuit où Los Angeles est présentée comme un territoire ambigu où les forces du bien et du mal s’opposent sans répit dans un cycle destiné à se répéter à l’infini. Le cinéaste la filme avec un réalisme froid qui en renforce la dureté, voire l’inhumanité, et lui permet de montrer avec une certaine distance la violence et la misère sociale du monde moderne qui défilent à la fois devant sa caméra et devant les yeux des policiers, et donc du spectateur.

Avec le jeune personnage principal idéaliste qui découvre cet univers au début du film, on plonge dans une réalité sordide, absolument anti-spectaculaire, mais dont la répétition finit par donner la nausée. Comme Roy, on peut passer d’une certaine exaltation (le sentiment de pouvoir faire une différence dans un monde corrompu) au pessimisme le plus noir. Fleischer filme avec une rare lucidité les aspects les plus sordides du métier (doutes, angoisses, humiliations), et n’hésite pas à malmener l’image du « héros policier » en le présentant en proie à l’alcool et aux difficultés personnelles.

La nuit, elle, est une composante essentielle de l’œuvre de Fleischer. C’est la nuit, sous une pluie battante qui en renforce l’opacité, que frappe le tueur de L’Assassin sans visage. La nuit encore, dans un train lancé à toute allure qui ne lui laisse aucune échappatoire, que le policier de L’Énigme du Chicago Express doit se défendre contre les tueurs de la Mafia, ou que le militaire de Pigeon d’argile échappe de justesse à une tentative d’assassinat.

Mais avec Les flics ne dorment pas la nuit, on est passé d’une utilisation relativement esthétique de la nuit, propice à des effets de clair-obscur et des jeux sur les ombres (agrandies et irréelles, donc menaçantes), voire des éléments presque fantastiques (lorsque le mannequin représentant le tueur dans L’Assassin sans visage s’anime soudainement), à une fonction plus naturaliste. La nuit est devenue dangereuse en elle-même, sans effets stylistiques particuliers, juste parce qu’elle représente une zone de non droit où l’ordre et la loi n’ont plus la suprématie.

Changement de grammaire

Il est vrai que, formellement, Richard Fleischer a également évolué au fil des années. Si l’on retrouve dans toute son œuvre un sens aigu du montage, une recherche de l’efficacité et une influence flagrante de son expérience documentaire pour les actualités de Pathé news, son style semble s’épurer avec le temps. Ses premiers polars répondent aux codes du film noir et font preuve d’une constante inventivité de mise en scène qui multiplie les cadres ingénieux ou osés, les angles de prise de vue inhabituels et les effets qui désorientent le spectateur. Au sujet d’Armored Car Robbery, le cinéaste lui-même rapporte notamment que le producteur s’étonna des « angles de caméra bizarres ». Quant à la séquence finale de L’Assassin sans visage, c’est un véritable festival de virtuosité qui multiplie les plans en plongées dans des escaliers vertigineux, ou au contraire en contre-plongée sur l’assassin et son poursuivant, le tout dans un décor industriel saisissant.

Pour Les flics ne dorment pas la nuit, Fleischer a simplifié sa grammaire : il se cantonne aux plans très courts, aux séquences très découpées et à un refus du spectaculaire qui rend le film quasi documentaire. Le réalisateur cherche clairement à documenter des faits existants en restant au plus près du réel. Pas question dans ces conditions de déformer la réalité par des plans trop travaillés, ou des jeux d’ombres et de lumière. On retrouve dans son panorama de la délinquance quelque chose de l’étude psychosociologique de la petite ville de Bradenville à l’œuvre dans Les Inconnus dans la ville, et qui finit presque par prendre le pas sur le braquage en préparation.

Dans la plupart des polars réalisés par Fleischer dans la première partie de sa carrière, les scènes d’action sont par ailleurs assez brutales, souvent tournées dans des endroits confinés (un compartiment de train dans L’Énigme du Chicago Express, la cabine de pilotage du yacht dans Fini de rire), et parfois à la limite du sadisme (les mauvais traitements infligés à Robert Mitchum dans ce même film). Mais avec Les flics ne dorment pas la nuit, il opte résolument pour un traitement plus elliptique et expéditif. La violence est froide et immédiate, dénuée de suspense, et l’action parfois réduite à quelques passages obligés : une course poursuite à pied, un coup de feu tiré par réflexe dans une ruelle, une arrestation un peu ridicule au bord d’un lac. Le cinéaste n’ayant plus besoin de styliser les manifestations du mal qui gangrène la société, il lui suffit de les évoquer sans fard pour frapper durablement les esprits, à mi-chemin entre ridicule et tragique.

Comme l’écrit Jacques Lourcelles1, « The New Centurions est un parfait spécimen de la deuxième génération du film noir. Le noir n’est plus ici un effet de l’art, mais la couleur tout juste réaliste du gouffre dans lequel s’enfonce peu à peu, sans espoir ni recours, l’habitant des cités modernes. » Le film est ainsi à la fois l’héritier d’un genre qui n’a cessé de hanter l’œuvre de son réalisateur, tout comme l’histoire du cinéma américain, et l’évident produit de son époque. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard s’il sort un an après deux autres films qui abordaient, chacun à sa manière, l’impossibilité d’exercer correctement le métier de policier face à l’ampleur atteinte par la violence urbaine : French connection de William Friedkin et L’Inspecteur Harry de Don Siegel. Pour Fleischer, c’est le dernier grand polar d’envergure, constat tragique et désespéré qui témoigne d’un point de non-retour dans la dégradation de la vie urbaine, et par extension, comme le résume le cinéaste lui-même2, dans l’éternel combat entre « les bons » et « les méchants ». n

Marie-Pauline Mollaret

1. Écran, numéro 32, janvier 75.

2. Richard Fleischer par Stéphane Bourgoin, éditions Edilig, 1986.